Японская философия

Впервые опубликовано 5 апреля 2019 г.

Исторически японские философы активно взаимодействовали со множеством философских традиций за пределами своих родных границ — в первую очередь с китайской, индийской, корейской и западной. За счёт этих взаимодействий они могли пользоваться преимуществами обширной сокровищницы идей и теорий и основываться на них при выработке собственных оригинальных философских взглядов. В результате японские философы всегда тонко ощущали близость между культурой, образом мышления и философскими воззрениями. Япония, островное государство в два раза более удаленное от своих соседей по континенту, чем Британия от своих, успешно избегала иностранного вторжения вплоть до 1945 года. Соответственно, ее культурное – в том числе философское – развитие проходило без воздействия иностранных держав, которые могли бы насильственно навязать архипелагу собственное религиозное мировоззрение или философские теории. Академические философы Японии в начале XX века, к примеру, были так хорошо знакомы с текстами и теориями со всего мира, – причем со многими на языках оригинала, – что числились среди наиболее осведомлённых в международной философии ученых своего времени.

Обитая в среде без навязанных иностранных идей, японские мыслители могли позволить себе роскошь выбора вне рамок дихотомии простого чистосердечного принятия или полного отторжения. Прежде, чем принимать окончательное решение об одобрении новых зарубежных теорий, их вполне можно было просто опробовать и, при необходимости, экспериментально изменить. Иногда иностранную философию рассматривали как источник сырья, которому необходимо было придать форму для соответствия актуальным японским философским проектам. В других случаях новая философская идея заимствовалась целиком: либо с целью дополнения, либо вытеснения домашней системы мысли. В силу этих обстоятельств японские философы приобрели навыки анализа иностранных идей путем изучения лежащих в их основе культурных предпосылок, чтобы определить потенциальные последствия их адаптации к собственной культуре.

Настоящая статья содержит пять разделов, которые объясняют японскую философию в описанном контексте. В разделе 1 говорится о том, что традиционно японцы понимали философию как Путь (мити/ michi) особого вовлечения в реальность, а не как отстраненный метод её изучения. В следующем разделе приводится ряд паттернов анализа, выступающих отличительными чертами этого Пути японской философии. В разделе 3 обозначены пять различных традиций, оказавших значительное влияние на японскую философию, а также даётся разъяснение основным идеям каждой из них. В разделе 4 рассматриваются развитие и взаимодействие этих пяти традиций на протяжении четырех основных периодов японской истории с древних времен до настоящего времени. Раздел 5 завершается несколькими темами, которым уделяется особое внимание в японской философии, и которые могут дать пищу для размышлений философии в целом.

Философия как вовлеченное знание

Большинство японских философов исходило из того, что отношение между познающим и познаваемым представляет собой скорее интерактивную взаимосвязь, нежели мост, наводимый для преодоления разрыва между содержанием сознания познающего и находящимся вовне объектом познания. Таким образом, японского философа с большей вероятностью можно рассматривать как того, кто пытается постичь реальность через работу в ней, а не как того, кто пытается понять ее со стороны. Иными словами, проект японского философа чаще предполагает личную вовлеченность, чем безличную отстраненность.

Разница в акцентах между традиционной японской философией и современной западной философией стала ясна для японцев, когда последние полноценно познакомились с ней в середине XIX века. Важнейшей проблемой для интеллектуальной верхушки того времени стало определение в японском языке того, что западные люди называли философией. Желая ассимилировать западную философию наряду с другими аспектами западной культуры, архитекторы японской модернизации хотели дать этой области собственное японское название, а не рассматривать ее как иностранный термин, заимствованный даже на уровне фонетики.

Для выражения философского смысла мудрости («-софия» в фило-софии), был выбран близкий кандидат из классической восточноазиатской традиции, а именно тэцу (tetsu).

Более провокационным, однако, стал выбор другой части неологизма, а именно гаку (gaku). У этого слова также классическая родословная: оно обозначает обучение, особенно в смысле воспитания, выстраивания модели себя на основе модельного текста или человека (то есть по образу священного текста или учителя-наставника).

Однако возможно, более важно то, что в то время термин гаку занимал видное место в неологизмах дисциплин, преподававшихся в недавно созданных университетах западного образца, функционируя как эквивалент немецкого Wissenschaft. Так, с его помощью выражался суффикс -логия в таких областях, как биология или геология, а также в гуманистических “науках” (Wissenschaften), таких как история или литературоведение. Согласно этому протоколу обозначения, западная дисциплина философия стала называться в Японии составным словом тэцугаку, а академических философов называли (и до сих пор называют) тэцугакуся (tetsugakusha), то есть “те, кто участвует в Wissenschaft мудрости”.

Важным моментом является то, что выбор пал не на более традиционное слово, такое как тэцудзин (tetsujin), “мудрец”. Такое слово, как тэцудзин, вполне могло бы более точно соответствовать первоначальному греческому значению философа как “любителя мудрости”, чем тэцугакуся, что больше похоже на “ученого мудроведения”.

Как следствие, можно отметить, что тэцудзин больше относится к философу в смысле, в котором это слово бытовало в Японии до настоящего времени: к мудрецу, который владеет мастерством одного из традиционных путей (до / dō или мити), например, Пути будд, пути мудрецов Конфуция, пути (синтоистского) ками (kami), или даже одним из Путей традиционных искусств – каллиграфия, чайная церемония, керамика, живопись, аранжировка цветов, или любого из различных боевых искусств. (В традиционной Япония использовалось множество терминов для обозначения мудрого мастера; для удобства в этой статье будет использоваться термин тэцудзин.)

По сути, создавая новый термин тэцугакуся вместо использования уже существующего из собственной традиции, японцы проводили различие между двумя видами понимания и двумя формами философствования.

Первый вид познающих стремится к так называемой “научной” отстраненности, которая приглушает личные эмоции ради отражения внешних событий, которые существуют независимо от человеческих представлений. Такого рода понимание является целью Wissenschaften — эмпирических наук, литературной критики, изучения истории и общественных наук – всего того, что, наряду с философией, формирует большинство академических факультетов.

Другой вид понимания характеризует тех, кто лично взаимодействует с реальностью, преобразуя одновременно и себя, и реальность в единое и гармоничное целое. Следует отметить, что более традиционное японское чувство понимания выходит за рамки простого навыка или “ноу-хау”. Чтобы быть конфуцианским мудрецом или мастером каллиграфии, надо не просто владеть техникой (ровно так же, как и быть логиком на Западе означает не просто знать, как построить силлогизм). Несмотря на строгое обучение с младых лет, те философы, которые относятся к приверженцам вовлечённого понимания, в конечном итоге выходят за рамки заданных шаблонов и режимов, творчески реагируя на то, что есть (what-is).

Геолог приобретает научные знания (геологию), чтобы установить внешнюю связь между познающим и глиной, каждая из которых предшествует знанию и в основном остается неизменной благодаря знанию (Wissenschaft обычно основывается на описании). Напротив, знания гончара выражаются в глине, с ее помощью и с помощью проекта взаимодействия (шедевр гончарного дела). И глина, и “тело-разум” гончара преображаются в акте вовлеченной мудрости. Для тэцугакуся философия — мост, связь философа с реальностью; для тэцудзин, с другой стороны, философия — это способ, которым философ и реальность целенаправленно взаимодействуют друг с другом и преобразуют друг друга. Ведь философия для тэцугакуся — это связующее звено, которое “я” создает для связи с миром; а философия для тэцудзин — продукт, созданный в результате взаимодействия между “я” и миром. Это различие совпадает с различием между двумя способами познания, которое привел Анри Бергсон на первых страницах Введения в метафизику: “вращение вокруг” объекта в отличие от “того, что входит в него” (Бергсон 1914, 3).

Отличительные черты японской философской мысли

Внутренние отношения

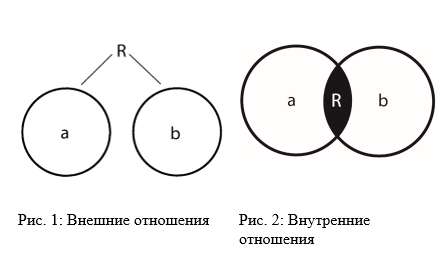

Когда японские мыслители предполагают отношение двух элементов (будь то физические лица, идеи, люди, социальные структуры и т. д.), они обыкновенно начинают с изучения их внутренних пересечений (их взаимосвязи), а не с поиска дополнительного (третий элемент, будь то еще один элемент, идея, сила или что угодно), что внешне соединяет или связывает их. Приведенные ниже простые диаграммы указывают на главное различие.

На рисунке 1, a и b показаны как отдельные сущности во внешних отношениях, представленных внешней связующей сущностью R. На рисунке 2, напротив, a и b показаны как внутренне связанные сущности, так что здесь R обозначает нечто, объединяющее их. Если внешняя связь распадается (или исключается из анализа), то a и b сохраняют свою целостность без потерь. Исчезает только контекст их связи. С другой стороны, при распаде внутреннего отношения (или исключения из анализа), a теряет часть также, как и b. Например, брачное соглашение в юридическом смысле — это внешние договорные отношения, в которые вступают двое. Если это соглашение заканчивается, каждый из пары возвращается к своей изначально отдельной индивидуальности и сопутствующим правам. Однако в смысле любви брак — это внутренние отношения, в которых два человека делятся частью самих себя, и в случае разрыва любовных отношений каждый теряет часть бывшего себя, ту часть, которая вкладывалась в другого. Как писала Эмили Дикинсон (Dickinson 1884), потеряв любимого друга, она стала “полумесяцем” своей прежней сущности (дальнейшее обсуждение внешних и внутренних различий см. в статье об отношениях в SEP.)

Когда японские философы делают акцент на вовлеченности, а не на отстраненном знании, привычные философские темы в их трактовке приобретают отличительные нюансы. Один пример особенно иллюстративен. Благодаря укоренённости в практике (praxis), японская философия подходит к проблеме сознание-тело иначе, чем её обычно рассматривают на Западе, особенно на современном Западе.

В подробном анализе философа послевоенной эпохи Юаса Ясуо (1925-2005) (Yuasa 1987) говорится, что в современной западной философии предпочтительно думать о сознании и теле как о дискретных (то есть как о внешних по отношению друг к другу) сущностях, и ставить вопрос в том, что их соединяет. При невозможности найти внешнюю связь через нечто третье, единственной очевидной альтернативой является устранение дуализма путем сведения одной из полярностей к другой, например, путем превращения разума в побочное явление тела (эпифеноменализм). Юаса счел такие формулировки проблемы сознание-тело чуждыми как древней, так и современной японской философской традиции.

Японские философы обычно придерживались мнения, что тело и разум разделены, но они с самого начала исходили из того, что связь между ними скорее внутренняя, чем внешняя. То есть разум и тело нельзя полностью разделить без нарушения их сущностного характера или функции. Если мы представим тело и сознание как единый комплекс из двух пересекающихся кругов (назовем это телосознание, чтобы уловить смысл японского сложного термина синдзин (shinjin)), то сознание не является полностью сознанием без телесной привязки, а тело не является полностью телом без сознательной привязки.

Данный подход подразумевает, что отношения телосознания — это меняющиеся внутренние отношения, нежели фиксированные внешние.

Например, Юаса приводит в пример игру на пианино: он говорит, что когда начинающий пианист запоминает клавиши, то “разум руководит телом”, но по мере опыта, “тело руководит разумом” – так, что кажется, что “пальцы сами знают, где находятся клавиши” без вмешательства сознательного мышления, что позволяет разуму более полно сосредоточиться на самой музыке. По мере того как два круга сливаются, телосознание становится способным к холистической деятельности. Такое объединение обеспечивает дальнейшие творчество и инсайты — то есть момент, когда музыка, сознание и прикосновение пальцев к клавиатуре становятся единым актом. Этот путь к усилению единства телосознания объясняет, как практика и дисциплина оказываются необходимыми условиями для свободного самовыражения. Юаса приводит примеры того, как такой интегративный феномен телосознания рассматривается в различных западных, а также восточных теориях, включая неврологию, психологию условного рефлекса, психосоматическую медицину, глубинную психологию, феноменологии тела, индийскую медицину Аюрведа, кундалини йогу, японские теории искусства, и восточно-азиатской модели ки (ци по-китайски) в медицине и боевых искусствах.

Юаса приходит к выводу, что философии бы пошло на пользу избавление от разреженных чистых и четких абстракций картезианской метафизики и ее теорий тела и сознания как существенно различных.

Сделав упор на динамике телосознания как единой подвижной системы, присущий классической западной проблеме сознание-тело дуализм растворился бы в вовлечённом изучении Пути телосознания, его культивировании, трансформации и связей с практикой, перформативностью, холистической медициной и творческим самовыражением. Философия Юасы служит примером того, как современные японские мыслители могут конструктивно взаимодействовать с западной мыслью, опираясь при этом на собственные традиции, возникшие до эпохи современной истории. Как мы только что увидели в его анализе, связь (в данном – случае между сознанием и телом), обычно считающаяся внешней в современной западной философии, понимается совершенно иначе при допущении, что она внутренняя. Это различие характерно не только для Юасы, но и для японской философии в целом.

Рассмотрим также, как подчёркивание внутренних отношений повлияет на этические проблемы, связанные с “я” и другими (вне зависимости от того, является ли “другой” другим человеком, группой, вещью, миром природы и т. д.). Большинство японских философов склонны ставить фундаментальный вопрос не в категориях того, какие принципы или какие цепочки последовательных соображений определяют идеальное соотношение, охватывающее два упомянутых понятия. Вместо этого их анализ чаще всего начинается с рассмотрения того, что же сущностно объединяет “я” и “другого” и делает возможным какие-либо отношения между ними: какова общая основа, лежащая в основе отношений? То есть этика заключается не в установлении отношений, а в обнаружении взаимоотношений.

Точно так же, в эстетике общий modus operandi японского философа не состоит в объяснении искусства как среды для установления внешних контекстов или критериев, которые связывают художника, медиум (среду), творческое намерение, аудиторию и произведение искусства (будь то поэзия, живопись или драматическое или музыкальное представление).

Вместо этого японский философ сразу же погружается в среду (in medias res) произведения искусства как представление единого взаимоотзывчивого поля (часто называемого кокоро (kokoro)), из которого формируется весь этот набор эстетических компонентов. (См. статью о японской эстетике в SEP.)

В качестве последнего примера приведем этико-политическую философию Вацудзи Тэцуро (1889-1960), который явно отверг в качестве отправной точки теорию общественного договора современного Запада (Watsuji 1996). Если взглянуть на Общественный договор как на способ теоретизации смысла и цели государства, то он понимается как внешнее отношение, заключаемое отдельными, независимыми индивидами.

Критика Вацудзи состояла в том, что даже мысленный эксперимент должен начинаться с понимания человеческого существования, основанного на фактах.

Чтобы понять этику и политику даже в мысленном эксперименте, утверждает Вацудзи, необходимо признать неотъемлемые отношения, присущие человеческому существу в этом непрерывном процессе и составляющие его; в процессе, который он назвал диалектикой межличностного взаимодействия или нахождения в “середине межличностного” (хито-то хито но аидагара / hito to hito no aidagara), который предшествует поляризации либо в индивидуальное или коллективное. (См. статью о Вацудзи Тэцуро.)

2.2 Голографическая связь целого и части

Модели реальности, построенные на внешних отношениях, часто напоминают мозаику, в которой отдельные сущности подобны деталям, а их значение по отношению к целому определяется только путем применения внешнего плана или шаблона, в котором представлены объединяющие их внешние отношения. Каждая отдельная деталь сам по себе дает мало или вообще не дает информации о своем соотношении с другими.

Напротив, модели реальности, построенные на внутренних отношениях, обычно больше похожи на мозаики, в которых мы обнаруживаем связь между деталями путем внимательного изучения информации, которая содержится в каждой отдельной детали: ее выступы, углубления и окраску. Каждая деталь содержит в себе информацию о том, как она связана с соседними частями.

Такие голографические отношения между целым и частью распространены в японских философских системах.

На Западе голографическая парадигма существовала в анимистических культурах, восходящие к доисторическим временам, и сохранилась в более поздних магических практиках, где ноготь или волос могли дать волшебнику или ведьме власть над человеком, у которого они были выкрадены. Все это продолжилось и в культе реликвий на протяжении всего Средневековья. Но рационализм эпохи Просвещения лишил голографическую парадигму ее онтологических связей, сведя ее не более чем к фигуре речи (например, метонимии) или другой форме конвенционального символа. В целом в западной интеллектуальной традиции голографическое мышление ограничилось литературой (например, вселенная Уильяма Блейка в песчинке) и психологией (например, анализ символических сновидений Фрейда), а не философией.

Однако в последнее время в научном мире возник все больший и больший интерес к рекурсивности, фракталам, множественным проявлениям стволовых клеток и т. д., и, следовательно, голографическая парадигма на Западе вновь начала приобретать онтологическую, а не только метафорическую актуальность. Для судмедэксперта, например, капля крови или волос с места преступления — не только часть анатомии человека, но и предмет, который содержит всю ДНК. Соответствующий контраст заключается в том, что в истории японской мысли голографическая парадигма целого, вписанного в каждую из его частей, никогда не выходила из философской моды как имеющая потенциально онтологическое значение. Она никогда не сводилась до статуса простого примитивного, магического или метафорического способа взаимодействия с миром. И действительно, голографические отношения часто занимают видное место во многих японских философских теориях.

Две ошибочные западные интерпретации политической теории, лежащей в основе имперского устройства Японии, иллюстрируют эту точку зрения. В XIX и начале XX веков, когда западные люди впервые столкнулись с японской идеологией императора, они отметили, что императора называют ками, словом, которое переводится как “бог”, когда оно относится к небесному божеству. (Ошибочный) вывод состоял в том, что японцы якобы верили, что император, подобно Яхве или Зевсу, считается трансцендентным существом и находится во внешнем отношении к государству и людям в нем. В этой интерпретации упускалась из виду внутренняя связь между императором и японским народом, которая устанавливает их логическую неразделимость, в силу которой ни один из них не мог сохранить свою полную идентичность без другого. Таким образом, по логике пилота-камикадзе (kamikaze), смерть за императора не была простым актом принесения себя в жертву высшему существу или даже высшей ценности. Вместо этого смерть за императора нельзя было полностью отделить от смерти за себя и смерти за всех остальных японцев. Отрицать эту связь означало бы свести пилота к “полумесяцу” его полноценной личности, то есть для него смерть за императора была актом самореализации, а не самопожертвования.

Второе непонимание политической теории, лежащей в основе императорской системы, возникло позже, в XX веке, когда западные историки-интеллектуалы оказались под влиянием теории исторического дискурса Хейдена Уайта и его анализа тропов (White 1973). Одно из утверждений состояло в том, что в XIX веке в японской национальной науке (кокугаку / kokugaku) была выработана новая форма исторического повествования, основанная на тропе кокутай (kokutai). Император — это тело, сущность или образование (тай / tai) страны, нации и ее народа (коку / koku). Таким образом, термин кокутай применим как к императору, так и к Японии. Критики утверждали, что в новом идеологическом нарративе обманчиво использовалась метонимия (император как часть государства, используемая для обозначения государства) для утверждения, например, что император — это государство (Harootunian 1978). Несмотря на свои достоинства (см. статью о философии истории, раздел 3.4), метаисторическая критика плохо подходит для Японии, поскольку она упускает из виду давний японский акцент на внутренних и голографических отношениях. То есть внутренние отношения между императором и Японией устанавливают голографические отношения таким образом, что каждый человек содержит конфигурацию всей японской нации.

Философское утверждение (вне зависимости от истинности) состоит в том, что отношения между императором, японским народом и государством сопоставимы с отношениями между ДНК, кровью и человеком с места преступления. Предпосылка (и уж точно не та, которая предполагалась в истории японской мысли) об отсутствии такого возможного смысла, в котором целое может содержаться в одной из его частей, и что любое такое утверждение является не более чем тропом, является ложной.

Еще одна область, где незнание японского голографического мышления привело к неправильному толкованию на Западе, — так называемая эстетика минимализма. Как только мы настраиваемся на голографическую парадигму, становится ясно, что японский минимализм заключается не в устранении постороннего или опущении ненужного, а скорее (как в случае с судебным экспертом) в сосредоточении внимания на частностях, раскрывающих целое, из которого оно было взято. Если мы вспомним, что японское произведение искусства — это творческое выражение кокоро (полного интерактивного поля, которое создает художника, медиума и аудиторию как единое событие), то все, что обычно считается на Западе произведением искусства, — это то место в кокоро, через которое мы можем ощутить конфигурацию всего кокоро. Японский минимализм не исключает и не устраняет; сосредоточивая внимание на конкретном, он позволяет нам сосредоточиться на целом эстетическом событии, которое его создает и частью которого оно является. Для проницательного читателя в хайку (haiku) с его скудными семнадцатью слогами ничто не упущено; скорее, оно является голограммой целого.

Формы ассимиляции

Одна из реакций на столкновение с противоположной философской позицией или теорией, распространенной в западной традиции со времен античных софистов, состоит в подтверждении собственной позиции через доказательство несостоятельности другой путем выявления ее несоответствий или слабых сторон. (Такая состязательная форма аргументации, включая ее изысканную форму, известную как доведение до абсурда, также распространена в индийской философии и пришла в Японию через буддизм более чем за тысячу лет до любого западного влияния.)

Культурные компаративисты отметили, что в западной игре в шахматы выигрыш заключается в том, чтобы атаковать фигуры противника и захватить короля, тогда как в японской игре го выигрыш в том, чтобы окружить камни противника до тех пор, пока все не будут захвачены и ни одного не останется. Поэтому, к удивлению непосвященного западного читателя-философа, умелое использование соглашения и уступки, а не прямое нападение, иногда может быть самым острым предметом в аргументативном арсенале японского философа. Следовательно важно отметить, как отведение, низведение и гибридизация могут помочь философской теории завоевать господство в японской среде.

Отведение

Отведение — самая компромиссная форма философской ассимиляции. Две противоположные точки зрения принимаются без существенных изменений, но конфликт между ними избегается путем ограничения каждой своей четко определенной дизъюнктивной областью. Разрядка напряженности достигается так, что обе философии могут беспроблемно функционировать в рамках собственного дискретного набора философских проблем до тех пор, пока они воздерживаются от универсальных утверждений о том, что их методы, предположения и выводы применимы ко всем возможным видам философских вопросов. Например, время от времени японские конфуцианские, буддийские и синтоистские философии разрешали потенциальные конфликты путем следующего отведения: социальные и политические проблемы отходили конфуцианству, психологические и эпистемологические теории — буддизму, а натуралистический эмотивизм — синто. Уложение принца Сётоку из семнадцати статей, созданное в начале VII века, является примером отведения, в котором конфуцианские принципы используются для определения политических добродетелей и обязанностей придворных, императора и народа, а буддийские модели — в обсуждении человеческой природы и культивировании интроспективной дисциплины, необходимой для контроля эгоистических желаний и необузданных эмоций. В конституции Сётоку, по сути, отведение использовалось для представления гармоничного мира конфуцианских общественных и моральных приличий, населенного людьми, обученными буддийскому психо-духовному самоанализу и дисциплине.

Низведение

Низведение ассимилирует противоположную точку зрения, признавая ее истинность, при этом сводя последнюю к роли частичного компонента первоначальной, теперь более всеобъемлющей позиции. Обычно риторика заключается в том, что явно противоположная точка зрения на самом деле вовсе не является новой, но всегда была частью первоначальной теории, хотя, возможно, ранее не подчеркивалась как таковая. Как и в случае с отведением, позиция другого полностью принимается, но в данном случае только как неполная часть общей картины, которая, как показывается, всегда содержалась в исходной теории (или, по крайней мере, могла быть истолкована так ex post facto). Конечно, если отбросить риторику, тщательный анализ часто показывает, что полнота первоначальной теории фактически расширяется для того, чтобы включить туда конкурирующую, но конечный результат остается таким же: конкурирующие идеи ассимилируются, будучи низведены до подчиненной позиции, тем самым теряя свою силу в качестве независимой теории, которая может противостоять выигрышной позиции. Например, японский эзотерический буддизм ассимилировал идеи, ценности и практики прото-синтоизма путем низведения ками до уровня “поверхностных проявлений” буддийской реальности. Благодаря этому процессу космология и ритуалы Синто смогли без изменений ассимилироваться в рамки эзотерической буддийской системы, но только в той мере, в каковой они были подчинены “глубокой” буддийской метафизической интерпретации, низводящей их прежние значения в рамках прото-синто до поверхностного уровня понимания.

Гибридизация

Гибридизация — третья форма ассимиляции, которая не оставляет нетронутой ни оригинальную теорию, ни ее противоположность. Вместо этого в результате их перекрестного опыления рождается нечто совершенно новое. Гибрид представляет собой новый вид философии, и хотя мы можем вывести генеалогию его происхождения, гибрид не может (в отличие от случаев отведения или низведения) вернуться к более ранним противоположным формам. Если мы рассмотрим биологический гибрид, например, бойзенову ягоду, которая генетически происходит от ежевики и малины, то мы не сможем найти в ней ежевику или малину как нечто цельное. Как только гибрид создан, скрещивания не отменить; отныне существует три различных вида ягод. Аналогично, когда в процессе философской ассимиляции рождаются настоящие философские гибриды, историки философии могут по крайней мере раскрыть их генеалогию, но сами теории не получится деконструировать назад, к породившим их источникам. Как будет показано ниже, в Японии таким философским гибридом служит Путь воина, бусидо, плод конфуцианства, буддизма и синто, который стал самостоятельной философией, во многих отношениях служивший соперником своим предшественникам.

Далее мы рассмотрим, как японские философы используют эти формы анализа относительно развития пяти изначально различных истоков философских идей.

Пять истоков японской философии

Синто

С древних времен и вплоть до настоящего времени японскую мысль питали три основных философских истока. Еще два появились в эпоху Новейшего времени (то есть после 1868 года). Первым было синто. В архаическом изводе, особенно до контакта с литературным и философским наследием континентальной Азии его лучше называть прото-синто, потому что оно лишь отдаленно напоминает то, что мы сейчас знаем, как синто. Необходимо отметить, что институциональный вариант синто не давал о себе знать до средневекового периода, и сегодняшняя философия синто в основном берет свое начало в традиции школы национальной науки (кокугаку) начиная с XVIII века. Эта траектория доктринального развития синто продолжилась с ростом национализма и этноцентризма под рубрикой “храмового синто”, институционально оформленной ветви идеологии государственного синто, омрачившей все творческое философское мышление в период с начала XX века до 1945 года. Послевоенная Япония стала свидетелем целого ряда обновленных философий синто, некоторые из которых были направлены на возврат к правой идеологии, а другие — к более либерализованной версии, вдохновленной западными моделями либеральной христианской теологии и компаративистского религиоведения.

Анимизм и натурализм в прото-синто

Прото-синто недоставало философской рефлексии и даже некоторого самоосознания, но оно получило такое название, потому что нынешнее синто часто высказывает претензии (иногда неискренние) на родство с его основными ценностями, ритуальными формами и мировоззрением. Восходящее к дописьменным временам, прото-синто являлось скорее смесью верований и практик, придававших сплоченность ранним японским общинам. Как таковое оно во многом напоминало религии древних анимистических и шаманских культур, встречающиеся в других странах мира. В частности, материальное и духовное в нем были внутренне связаны таким образом, чтобы образовать непрерывное поле, в котором человеческое и природное, как одушевленное, так и неодушевленное, находились во взаимодействии, даже в коммуникативных отношениях. Ками (понятие, часто узко переводимое на другие языки, как “боги”) воплощали собой внушающую трепет силу (тама / tama) и могли обозначать что угодно: небесное божество, призрака, человека под воздействием демона, духа, природный объект, достойный восхищения объект (например, гору Фудзи) или даже некоторые рукотворные объекты, например, мечи.

Духовное и политическое руководство обладало некоторой притягательной силой, которая позволяла политическому лидеру выполнять священнические функции в ритуалах, приносящих пользу обществу и предотвращающих опасность. Такие ритуалы, часто шаманские по своему характеру, устанавливали зыбкие границы между небесным, земным и подземным мирами, а также царствами живого, неодушевленного, человеческого и природного.

Хотя, насколько нам известно, в дописьменном мире прото-синто не было саморефлексивного философствования как такового, привнесенные из-за рубежа философские идеи часто укоренялись наиболее глубоко, когда они опирались на некоторые из его основных идей и ценностей. Например, анимизм прото-синто обычно предполагал, что мы живем в мире внутренних отношений, где можно обнаружить различные силы и вещи, но которые, в конце концов, никогда не бывают дискретными, а каким-то образом взаимосвязаны по своей сути.

Действительно, в силу этой обоюдности можно сказать, что мир — это не просто то, во что вовлечены мы, но и то, что вовлекает нас. Как мы определяем его, так и он определяет нас. Ничто никогда не бывает просто материальным без того, чтобы каким-то образом не обладать некоторой духовностью; ничто никогда не бывает просто духовным без того, чтобы каким-то образом также не обладать некоторой материальностью. Древние мифы о сотворении в прото-синто повествуют о том, как многие части физического мира возникли в результате непроизвольного божественного партеногенеза.

Например, Солнце и Луна — как физические объекты, так и небесные ками, связанные с каждым из них, — возникли как потоки из глаз ками Идзанаги, когда он очистился в реке после загрязнения, вызванного путешествием в царство мертвых. В такого рода историях о происхождении мира также поддерживается понимание того, что каждая часть физического мира голографически отражает образец духовной творческой силы на космическом уровне.

Для прото-синто пересечение дуальностей — человек/природа, дух/материя, хорошее/плохое, живое/мертвое, верх/низ, естественное/космическое — почти всегда является уже существующим внутренним отношением, которое не создается, а обнаруживается, не фиксируется, а развивается, не дается, а взращивается. В конечном счете, реальность — это не мир отдельных вещей, связанных друг с другом, а скорее поле, частью которого являемся мы (поле, часто выражаемое исконно японским словом кокоро). Такая форма отношения применима и к отношению между словом-реальностью. Из того, что мы знаем о ритуальных формах прото-синто, по-видимому, в обрядах очищения центральную роль играли заклинания. В этих заклинаниях звуки слов, как и в магических культурах других стран мира, считались обладающими особой действенностью, выходящей за рамки простого семантического значения. Понятие кото (koto) обозначало как слово, так и вещь, и предполагало, что слова обладают духовной силой (тама), чтобы создавать, а не просто ссылаться на ранее существовавшую реальность. Таким образом, термин котодама (кото + тама) предполагал онтофонетический резонанс, отражающий внутренние отношения между языком, звуком и реальностью.

Хотя подобные характеристики прото-синто встречаются в других архаичных анимистических культурах по всему миру, в отличие них в Японии эти древние чувства не были подавлены навязыванием рационалистической философии извне.

Таким образом, большая часть органицизма, витализма и чувствительности прото-синто к области взаимосвязанных, внутренних и голографических отношений смогла сохраниться в рамках основного направления японского мышления.

Конфуцианство

Побуждение к организованному философствованию приходило в Японию из континентальной Азии волнами: Китая, Кореи и, косвенно, Индии. Примерно в V веке н.э. прежде неграмотные японцы начали разрабатывать систему письма, сначала используя в качестве основы китайский язык. Поскольку японский и китайский языки лингвистически не связаны и различаются как синтаксически, так и фонетически, для развития японской системы письма из китайских графем потребовались столетия, за которые китайский язык сделался де-факто письменным. Таким образом, китайские философские труды служили учебниками для научных центров Японии, в конечном счете трансформируя культуру за пределы границ, предустановленных мировоззрением и формами жизни прото-синто.

Из трех классических “Путей” традиционной китайской философии, - а именно даосизма, конфуцианства и буддизма, - только два последних достигли независимого положения в Японии. Даосизм привнес в основу прото-синто более глубокое понимание процессов естественных изменений и концептуальный словарь для творческого, отзывчивого взаимодействия с реальностью посредством созерцательной бездеятельности (то, что китайские даосы называли увэй / wuwei). По большей части его влияние было наиболее очевидным в алхимических искусствах, гадании и в качестве источника нерегулярных литературных отсылок. По общему признанию, в средневековый период некоторые отсылки к даосской философии появляются и в языке искусств, особенно в теориях творческой деятельности, но они встречаются в основном в контексте дзэн-буддизма. Вероятно, это связано с тем, что до приезда в Японию китайский дзэн (чань)-буддизм уже ассимилировал многие даосские идеи. Однако в отличие от даосизма, конфуцианство и буддизм сохраняли свое присутствие на протяжении всей японской истории как независимые философские течения. Из этих двух мы в первую очередь рассмотрим конфуцианство. (См. также статью о японской конфуцианской философии в SEP.)

Будучи вторым истоком японской философии, конфуцианство пришло в страну из Китая и Кореи как литературная традиция, начиная примерно с VI и VII веков н.э. К тому времени оно уже обладало утонченным континентальным философским наследием более чем тысячелетней давности. Конфуцианская философия в Японии претерпевала лишь незначительные изменения вплоть до второй волны в XV и XVI веках, после чего она претерпела серьезные преобразования, став доминирующим философским движением Японии вплоть до радикальных изменений, вызванных Новым временем. С реставрацией Мэйдзи в 1868 году, - то есть со свержением сёгуната и возвращением императорского правления, - конфуцианство как философская доминанта отошло на второй план, уступив место росту западной академической философии, идеологии государственного синто и секуляризованной версии бусидо (Пути воина), провозглашенной в образовательной программе национального морального воспитания. Это, однако, не означает, что конфуцианство утратило своё влияние и характерные акценты на образованности, определении иерархических социальных ролей и общих моделях добродетели.

Конфуцианский общественный и моральный порядок

Со времени своего появления в Японии конфуцианские политические, социальные и этические идеалы быстро трансформировали структуру японского общества. С VII века традиционно связанные с конфуцианством тексты служили основной программой для обучения придворных и чиновников в императорских академиях. В политическом аспекте конфуцианская идеология изощренно обосновало императорское государству. Как и прото-синто, конфуцианство признавало благодать политического правителя как главного ритуального жреца и посредника для небесного царства, а также вершину политической власти. Но конфуцианство добавило в японский контекст подробное описание политических и социальных ролей, которые организовывали общество в гармоничную сеть взаимозависимых учреждений и групп. Конфуцианство определило место для каждого человека и набор меняющихся ролей и контекстов, которые должны выполняться с соблюдением ритуальных приличий.

Таким образом, структура табу в прото-синто оказалась дополнена конфуцианским набором социально приемлемых форм поведения. Однако, опять же, речь шла не о моральных предписаниях относительно добра и зла, а об описании ролевого поведения, предусматривающего его правильность в отличие от неуместности или неприличия. Такие аспекты конфуцианства можно было ассимилировать в прото-синтоистское мировоззрение в качестве полезных разработок и улучшений – особенно те, которые поспособствовали бы росту японского государства за пределы семейных и региональных клановых режимов и сделали бы его централизованной империей на территории всего архипелага. Кроме того, узнав о высоких культурных достижениях своих корейских и китайских соседей, Япония смогла использовать конфуцианство для участия в культурной сфере Восточной Азии во главе Китаем, и получения сопутствующего уважения.

Поразительным исключением из воспринятой японцами стандартной конфуцианской политической философии стал принцип Небесного мандата (тяньмин / tianming по-китайски), занимавший центральное место в китайской конфуцианской государственной идеологии. В Китае власть императора проистекала из небесного права или повеления, мандата, который мог быть отозван, если император больше не действовал в соответствии с Путем (дао / dao) или Законом Неба (тяньли / tianli).

Не имея собственной философской традиции, прото-синто не столько оспаривало или опровергало китайскую идею Небесного мандата; оно просто игнорировало ее вне зависимости от значимости, которую та имела для конфуцианской политической теории. Примечательно, что ни один крупный конфуцианский мыслитель, даже во время расцвета конфуцианской философии при сёгунате Токугава, не утверждал, что идея Небесного мандата должна выступить вместо синтоистского обоснования правления императора, которое опиралось на его функцию голографического отражения онтологической, внутренней связи между ками, японским народом и физической землей Японии.

По большей части конфуцианство привнесло в прото-синто новый набор подробных идей об организации гармоничного иерархического общества, в котором уважение к тем, кто стоит выше, будет оплачиваться заботой по отношению к тем, кто стоит ниже. Анализ заключался истолковании общества как выстроенного на пяти парах бинарных отношений: правитель — подданный, родитель — ребенок, муж — жена, старший — младший и друг — друг. Если эти пять отношений проживаются с соблюдением ритуальной благопристойности и внимательным соответствием ролям, которые они обозначают (практика, называемая по-японски сэймэй / seimei: “уточнение понятий” или “исправление имен”), то не только в этих отношениях, но и во всем обществе, построенном из этих отношений будет преобладать гармония. Следствием конфуцианского взгляда на идеалы, основанные на ролях, является разрушение резкого разделения между дескриптивным и прескриптивным. Теоретически не существует разрыва между знанием о том, кто такой родитель (или правитель, или муж...), и ролью, которую должен выполнять этот человек. Таким образом, конфуцианство можно понимать, как разновидность этико-политического утопизма, которое решительно настаивает на том, что оно основано не на спекуляциях или рационалистической теории, а на исторической парадигме. Прототип можно найти в гармоничном обществе, изображенном в древней китайской классике: историях, одах и обрядах, которые вдохновили прозрения Конфуция. Отсюда следует, что Путь к этическому и политическому совершенству состоит в изучении классики и воспитании себя в соответствии с древними парадигмами ролей, примером которых служили мудрецы прошлого.

Буддизм

Третьим главным истоком, питающим японскую философию с древних времен вплоть до наших дней, стал буддизм. Зародившись в Индии в V веке до нашей эры, буддийская философия, как и конфуцианство, проникла в Японию через Корею и Китай в VI и VII веках. Однако, в отличие от конфуцианства, к концу VIII века буддизм стал основным направлением творческого развития японской философии, так как заимствованные из Китая школы буддизма постоянно изменялись, а также появлялись новые, чисто японские. Интеллектуальное господство буддизма продолжалось до XVII века, пока он не уступил место второй волне конфуцианских идей, которые лучше подходили для недавно возникшего урбанизированного и секуляризированного общества под управлением сёгунов Токугава. Кроме ряда отдельных исключений, в XVII-XIX веках буддийские интеллектуалы вместо философских инноваций предпочитали сосредотачиваться на институциональном развитии, текстологических исследованиях и истории школ. Когда западная философия хлынула в Японию Новейшего времени и недавно созданные в ней светские университеты, некоторые влиятельные японские философы увидели в буддийских идеях лучший ресурс, появившийся до Новейшей истории, для синтеза с западной мыслью. В некоторых случаях это повлекло за собой переформулировку традиционных буддийских идей в свете западных философских категорий. В других философы использовали отведение, низведение или гибридизацию для создания новых систем, пытаясь ассимилировать западные идеи при сохранении аспектов традиционных японских ценностей. Тем не менее, в эпоху Новейшего времени, которая прошла под знаком идеологии государственного синто, буддизм как религия и философия часто подвергался преследованиям, и только в 1945 году он снова обрел полную свободу открытого теоретического развития без государственного надзора и цензуры.

Буддизм и взаимосвязь “Я-Мир”

Буддизм с его тысячелетними философскими корнями, которые ведут в Индию, и развитием в Китае и Корее, добавил к смутным созерцаниям и зарождающимся верованиям прото-синто сложный анализ, множество теоретических формулировок и контраргументов, представленных многообразием различных школ мысли и богатый новый вокабуляр, изобилующий намеками на идеи и понятия из санскрита, пали и китайского. Тем не менее, определённый набор общепринятых буддийских тем хорошо вписался в японский дописьменный контекст и продолжил влиять на основные направления японского мышления на протяжении всей его истории.

Первой стало буддистское утверждение о реальности как состоящей из потока взаимозависимых и обусловленных событий, а не из независимых, существующих как сущности вещей. Ничто не существует само по себе, и за миром перемен нет неизменной реальности. Взгляд Будды был первоначально сформулирован в противовес все более ортодоксальному взгляду индийской философии того времени (примерно в V веке до н.э.), которая поддерживала идею постоянной реальности (санскрит: брахман) или “Я” (атман), существующей за миром очевидных перемен. Таким образом, более чем через тысячу лет буддизм пришел в Японию уже с полностью выработанным, сложным аналитическим аппаратом, поддерживающим мировоззрение, по сути соответствующие нерефлексивному акценту прото-синто на внутренних отношениях, изменчивых границах и поле меняющихся событий, нежели постоянных вещей. Более того, среди множества буддийских школ, появившихся в Японии к VIII веку, существовали и дополнительные ресурсы, которые помогли философски обосновать и развить зачаточные предположения добуддийской Японии. Например, японская школа Кэгон / Kegon (кит. Хуаянь / Huayan) имела богатую философию взаимозависимости, основанной на голографических отношениях – которые, вероятно, были скорее магической модальностью, чем философской идеей в сознании прото-синто. Кэгон помог философски изложить и обосновать это.

Вторая буддийская предпосылка состоит в том, что реальность предстает без иллюзии в своей т.н. так-овости (нёдзэ / nyoze; санскрит: татхата / tathatā). Эта предпосылка противоречит широко распространенному ортодоксальному индийскому взгляду (встречаемому, например, в Упанишадах и более поздних Ведах), согласно которому истинная природа реальности постоянно скрывается за иллюзией (санскрит: майя / māyā).

Проблема не в иллюзиях, встроенных в саму реальность, а в самообмане, который мы ошибочно принимаем за реальность. Буддизм принес в Японию не только осознание внутренней динамики опыта, но и набор эпистемологических, психологических, этических, герменевтических и метафизических теорий и практик телосознания, направленных на понимание и искоренение этих заблуждений. Без этих заблуждений наше телосознание существовало бы в согласии с положением вещей, и мы могли бы жить без страданий, которые возникают из-за попыток жить в придуманной и желаемой нами реальности, вместо реальности как она есть.

Третьим крупным вкладом буддизма в японскую философию еще с древних времен является его теория волевого действия или кармы (го: / gō). Каждая волевая мысль, слово или поступок оказывают влияние на систему телосознания таким образом, что нынешние действия выстраивают предрасположенность к будущим действиям в рамках этой системы. Кроме того, карма подобна двуликому Янусу в своей причинности, так что эти нынешние действия также частично обусловлены предыдущими волевыми действиями. В результате я влияю на окружающие меня условия так же, как эти окружающие условия влияют на меня. Таким образом, буддийская теория кармического действия подразумевает поле взаимодействия, которое, как это ни парадоксально, является одновременно индивидуальным и системным, как волевым, так и обусловленным. Эта парадигма смогла поднять ряд вопросов и породить множество теорий у японских буддийских этических и социальных философов на протяжении веков.

Западная академическая философия

Четвертым основным истоком японской философии, а также первым из двух дополнительных, попавших в Японию новейшего времени, стал уже упомянутый приток западной философии в университеты. Западная философия, известная как тэцугаку, стала программной дисциплиной в японских университетах, недавно сформированных по западным образцам. Курсы философии, как и большинство других предметов западного происхождения, первоначально преподавались выходцами из Запада, в основном профессорами из Германии и Соединенных Штатов, которые приехали в Японию, и на их родных языках. Чтобы это обучение оказалось полезным для студентов, правительство создало комплексную систему подготовительных академий (“высших школ”), разбросанных по всей стране, в которых высококвалифицированные специалисты обучались не только основным художественным и научным академическим дисциплинам (как Западной, так и Восточной Азии), но и западным языкам, необходимым для обучения в университетах. Затем, после прохождения курса философии в Императорском университете (первым был Токийский Императорский университет, затем возник ряд других в других крупных городах Японии), наиболее перспективных студентов иногда отправляли за границу на Запад для дальнейшего обучения, после чего они могли занять профессорскую должность на родине. Таким образом, философы в Японии обучались западным наукам с раннего подросткового возраста до двадцати-тридцати лет, как и в других академических областях. В результате их философское образование было поистине глобальным по своим масштабам.

Западная академическая философия и модернизация

Хотя римско-католическая христианская мысль появилась в Японии благодаря миссионерам еще в XV веке, её влияние продлилось недолго, всего около века, пока ее полностью не запретили в рамках закрытия Японии почти для всех иностранных контактов. Следовательно, сильное и продолжительное влияние западная философия впервые смогла оказать только в конце XIX века. Хотя оно было всеохватным и его трудно обобщить, несколько ключевых моментов заслуживают особого внимания.

Во-первых, в течение двух или трех столетий, предшествовавших новейшей истории Японии, на философской сцене доминировали конфуцианство и его светские академии. Поскольку конфуцианская философия придавала большое значение овладению классическими историческими текстами, с учетом этимологии неологизма тэцугаку, неудивительно, что изучение истории западной мысли стало одним из столпов учебных программы по философии в Японии. Многие молодые философы могли читать оригинальные тексты на английском, немецком или французском языках, а иногда также на греческом или латыни. Для более широкой аудитории была разработана масштабная издательская программа по переводу основных западных философских работ на японский язык. Благодаря новой открытости западным идеям, модернизации и демократии, обещанным в Конституции Мэйдзи 1889 года, в Японии поначалу возникло тяготение к либеральным политическим идеям Руссо и Дж. С. Милля.

Во-вторых, акцент на срочном технологическом и научном развитии, а также возможности освободиться от каноничности конфуцианства (и, в меньшей степени, – буддизма) вызвали почти немедленный интерес к позитивизму Конта и утилитаризму Милля. Благодаря новому упору на математику и естественные науки возник также интерес к новой (все еще “философской”) области экспериментальной психологии, представленной Вильгельмом Вундтом и Уильямом Джеймсом.

Однако, в конечном счете, наиболее длительное и глубокое влияние на японский контекст оказали немецкая философия, особенно немецкий идеализм. Отчасти это была случайная связь, возникшая в результате тесного взаимодействия, сложившегося в конце XIX века между Токийским Императорским университетом и Германией. Германия не только была родиной ряда важных иностранных профессоров в Токио на ранних этапах, но и стала излюбленным местом для стажировки японских студентов-философов. Другим фактором являлась стратегия модернизации японского правительства и интеллектуального лидерства.

В этом контексте Кант считался ключевой фигурой для основания тэцугаку даже большей, чем Платон или Декарт. Он решил проблему скептической позиции Юма по отношению к науке, явился спасителем от схоластической теологической метафизики, создав критическую философию и антиномии, а также дал направление — положительное или отрицательное — развитию философской антропологии Фихте, диалектического мышления Гегеля, воли Шопенгауэра и Ницше, субъективизма Кьеркегора и более поздней школы неокантианства. По крайней мере, именно его взгляды стали господствующей точкой зрения среди большинства японских философов начала XX века.

Бусидо (Путь воина)

Пятый исток японской философии пришел не из-за рубежа, а возник в самой Японии Нового времени: бусидо (bushidō), Путь воина. Хотя в течение столетий, предшествовавших Новейшему времени, в Японии существовали назидательные руководства и боевые кодексы, бусидо оформилось только в новейшее время как школа мысли с политической, этической и этнической идеологией на службе государства. Лояльность изначально служила обобщенной конфуцианской добродетелью низшего порядка, но бусидо придало ей особое значение, связав ее непосредственно с императором и голографической парадигмой, поддерживающей императорскую систему в государственном синто. Акцент на смерти как наиболее полном выражении верности, по-видимому, стал наиболее значим в 1701 году в связи со знаменитой историей о сорока семи самураях в Ако, позже прославленной в популярной литературе и драматических представлениях. Фактором, способствующим этому культу смерти, возможно, был акцент на смерти эго-"я" в дзэн-буддизме, который использовался мастерами дзэн школы Риндзай (Rinzai) при обучении самураев без сюзерена, которые вступали в монастырь в мирные столетия эпохи Токугава. Кроме того, в бусидо подчеркивалась ценность макото (makoto), подлинности или истины, - понятия, изначально пришедшего из синто. К этим местным влияниям добавились импортированные в XIX веке европейские идеологии этнической добродетели и чистоты данной расы людей как основы национального государства.

Бусидо и национальная мораль

Таким образом, философия бусидо представляет собой настоящий гибрид конфуцианского, буддийского, синтоистского и европейского происхождения. Идеологически она утверждала себя как философия японского народа, восходящая к древним временам, но ее происхождение явно относится к XIX веку.

В важном смысле это вовсе не философское течение, которое можно сравнивать с другими, но его влияние не следует упускать из виду, потому что оно повлияло на течение (и застой) других потоков в первой половине XX века. Это подводит нас к обзору водоворотов и перекрестных течений пяти истоков японской истории.

Исторические периоды философского развития и взаимодействия

Древняя и классическая философия (до XII века)

Древний и классический периоды японской философии охватывают время с 604 года (традиционная дата Уложения семнадцати статьей принца Сётоку) по 1185 год (падение аристократического правления и установление первого военного сёгуната). В традиционной японской периодизации он охватывает конец периода Кофун (или Асука), эпохи Нара и Хэйан (Kofun (or Asuka), Nara, and Heian). В течение этого времени в философском ландшафте стал доминировать буддизм, который отвел конфуцианству социальные и правовые вопросы, а прото-синто низвел на второе место в своей расширенной, всеобъемлющей системе. Надежда принца-регента Сётоку, выраженная в его Уложении, состояла в утверждении буддизма в качестве государственной религии, но продолжения государственных ритуалов почитания прото-синтоистских ками, придерживаясь при этом конфуцианских идеалов (наряду с некоторыми китайскими идеями легизма) в организации централизованного государственного управления. Даже после того, как пробуддийски настроенная семья Сога, к которой принадлежал Сётоку, отошла от власти, базовая модель сохранилась. Образцами служили китайские законы, а поток буддийских текстов и учителей в Японию не прекращался.

В VIII веке была основана первая постоянная столица, Нара, план который включал ряд буддийских храмов, синтоистских святилищ и буддийских институтов или учебных центров, в том числе так называемых Шести школ Нара (все они основаны на китайских буддийских школах, корни которых прослеживаются в Индии). Буддийская практика, особенно в течение интенсивных периодов, часто проводилась в естественных условиях — в уединенных храмах в горах, а не в городе. На тот момент творческое и инновационное мышление было ограничено, но все изменилось, когда в начале IX века появились две новые школы: Тэндай / Tendai (основана Сайтё / Saichō, 767–822) и Сингон / Shingon (основана Кукаем / Kūkai, 774–835). Хотя обе традиции возникли в Китае, они приняли отчетливо японские формы, которые определили траекторию буддийской философии в Японии на столетия вперед. Главным фактором успеха стала сосредоточенность на “эзотерических учениях” (миккё: / mikkyō). Новаторской фигурой и более утонченным мыслителем, сформировавшим эту ориентацию, являлся Кукай, которого действительно часто считали величайшим мыслителем Японии до Нового времени, оставившим собственную систему. (См. статью о Кукае в SEP.)

4.1.1 Эзотерическая основа японской философии Кукая

Стержнем философии Кукая было различие между вовлеченным и отстраненным познанием, которое он сформулировал в понятиях “различия между эзотерическими (миккё:) и экзотерическими учениями (кенгё: / kengyō)”. (См. статью о Кукае, раздел 3.2.) Эзотерическое предполагает межличностное взаимодействие между космосом (активность облечённых в паттерны и самоструктурирующихся резонансов, называемых Буддой Даинити / Dainichi) и тем, кто практикует школу Сингон (тем, кто телосознанием голографически вписан в тот же паттерн, что и космос). Мудрость возникает, когда теория и практика буддизма школы Сингон позволяет космическим функциям и функциям человека согласовываться, то есть гармонично резонировать.

Отстраненное же, или экзотерическое понимание, утверждает Кукай, напротив, возникает при существовании разделения между познающим и познаваемым – разрыва, который может быть преодолен только с помощью внешнего применения лингвистических категорий или эвристических выражений (хо:бэн / hōben; санскрит: упайя / upāya). Таким образом, даже если экзотерическая философия знает о вовлеченности, она не может обосновать собственную теорию вовлеченным образом, поскольку сама зависима от внешних отношений даже при попытке выразить себя. По сути, это теория о единстве телосознания, которая основана только на сознании. Постижение этого различия привело Кукая к мысли, что врожденное ограничение экзотерической философии — это то, что её же и порождает: то, что в буддийской терминологии называется её состоянием / mindset (– дзю:син / jūshin).

Используя низведение, Кукай объяснял свою подробную “десяти состояний сердца” (дзю:дзю:синрон / jūjūshinron). (См. статью о Кукае, раздел 3.12.) Он свел все известные ему философские точки зрения в иерархию из десяти состояний сердца, которые их порождали – начиная с базового уровня нарциссической философии, движимой животными импульсами, вплоть до мировоззрения конфуцианства, даосизма и далее через все буддийские школы, существовавшие в Японии того времени. Кукай поместил буддийскую философию Кэгон на девятом уровне, самом высоком уровне экзотерического мышления, потому что она подчеркивала внутренние и голографические отношения. Только эзотерическая философия Сингона, воплощенной теории-практики, стояла выше этого.

Для определения оценок каждого уровня Кукай задавал вопрос, может ли это конкретное “состояние сердца” утвердить своё основание в собственных же терминах. Например, чтобы поставить собственные интересы выше других, нарциссическое мышление (первый уровень) должно учитывать существование этих других в собственном сознании. Это, в свою очередь, приводит к пониманию того, что “я” должно быть относительным, – что является фундаментальным допущением конфуцианского мышления, обнаруженного на втором уровне. То есть даже эгоизм в нарциссизме при рассмотрении предполагает отношение к себе такого рода, которое является отправной точкой для конфуцианского анализа.

Таким образом, отсутствие основания в мышлении первого уровня открывает перспективу мышления второго уровня.

Кукай утверждает, что “сознание” в мировоззрения Сингон больше похож на “телосознание ”, поскольку это знание, неотделимое от практики. В то время как философия, основанная на метафизической теории, никогда не сможет определить собственную основу, философия, основанная на практике телосознания, может выработать свою основу так же уверенно, как, мы могли бы сказать, понимание мастера-гончара вырабатывается в мастерском произведении керамики. В то время как экзотерический философ, используя отстраненность и предполагая внешние отношения между “я” и реальностью, представляет истину в виде идей, связывающие эти два аспекта, эзотерический философ вовлекает “я”" и реальность во внутренние отношения, представляя истину как объединённое телосознанием исполнение (performance) мысли, слова и поступка. В терминологии Кукая, “человек достигает будды внутри, с помощью и посредством именно этого своего тела” (сокусиндзё:буцу / sokushinjōbutsu). (См. статью о Кукае, раздел 3.9.)

Хотя сама философия Кукая не стала доминирующей в японской традиции, он задал те рамки философствования, которые (зачастую без признания) продолжали оказывать влияние на многих более поздних философов даже в Новое время. Во-первых, благодаря ему прочно укоренилось предпочтение, отдаваемое внутренним и голографическим отношениям. Во-вторых, он продемонстрировал, что сильная философская позиция должна не только показывать слабые стороны других позиций, но также — если она действительно всеобъемлющая — она должна быть в состоянии объяснить, как такая ошибка или недоразумение возможны. Другими словами, ассимиляция через низведение является более сильной позицией, чем простое опровержение, поскольку она рассматривает противоположные теории как реальные, заслуживающие места в любом всеобъемлющем описании реальности. В-третьих, способ оценить новую философскую позицию состоит в том, чтобы попытаться понять мышление, которое ее породило. Такая методологическая стратегия оказалось особенно полезна, когда японские философы столкнулись с новыми теориями из других культур.

По мере продолжения классического периода буддийское философствование сосредотачивалось в монашеских общинах, особенно в огромных храмовых комплексах горы Хиэй (Hiei) в Киото, представляющих школу Тэндай (Tendai), и горы Коя (Kōya), представляющей школу Сингон. Школа Тэндай, которая сначала заимствовала многое у школы Сингон, вскоре смогла выработать собственную форму эзотеризма благодаря дополнительному вкладу посланников, отправленных в Китай для дальнейшего обучения. Поскольку буддизм Тэндай уже стал самой всеобъемлющей формой экзотерического учения в Японии, в сочетании с эзотеризмом он превратился во включающую наибольшее число других подходов и, в целом, всестороннюю систему философии и практики в стране. В результате к концу классического периода монастырский центр на горе Хиэй превратился в главное место монашеского образования и философской подготовки.

Эстетика при дворе Хэйан

Для светских аристократов двор столицы Хэйан в Киото представлял собой центр изучения как китайского, так и японского классического искусства и литературы, тем самым став плодородной почвой для эстетических теорий, некоторые из которых были заимствованы из Китая, а другие — из более местных аспектов чувственности. Понятие реальности в качестве выражающего себя поля — сформулированное ли с точки зрения японской идеи кокоро или деятельности космоса-как-Будды – стало центром уединенного мира хэйанского двора, создав тем самым восприимчивость к искусствам и словарный запас, сделавшийся краеугольным камнем японской эстетики. Понятие кокоро играло исключительную роль вне зависимости от того, рассматривалось ли оно, как проникнутое духовной силой ками или будд; вне зависимости от того, ценилось ли оно за проникновенность мимолетной, непостоянной красоты (как в эстетике аварэ / aware в Повести о Гэндзи Мурасаки-сикибу) или рассматривалось, как отдельно стоящий объект для развлечения (как в эстетике окаси / okashi в Записках у изголовья Сэй-Сёнагон). Однако по мере того, как классический период подходил к концу, замкнутые миры монастыря и двора Хэйан подвергались нападкам, и философским инновациям потребовались новые контексты.

Средневековая философия (конец XII-XVI вв.)

Средневековый период стал временем дестабилизации социального, политического и религиозного порядков. Роскошь и развлечения придворной жизни сделались настолько привлекательными, что многие аристократы покидали свои отдаленные поместья, чтобы проводить больше времени в столице, доверяя свои приносящие богатство владения рукам управляющих, самураев (samurai - “тем, кто служит”). В конце концов, самураи захватили эти владения, а затем вступили в борьбу друг с другом за господство в стране, пока в 1185 году род Минамото не одержал победу, установив первое военное правительство Японии, или сёгунат, в 1192 году. Чтобы защитить свои уязвимые позиции, это правительство сосредоточило деятельность в Камакуре, а двор и император остались в Киото. Политическая нестабильность и сопутствующие экономические потрясения усугубились необычайно разрушительным периодом стихийных бедствий, эпидемий и голода. Когда на карте стоял вопрос выживания, сложные теории и практики буддизма Сингон и Тэндай оказались слабым утешением для большинства. Кроме того, финансовый успех монастырских центров привел к институциональной коррупции, и популярная теория гласила, что буддизм вступил в последний период, эпоху Конца Законов (маппо: / mappō), когда учения утрачены, их нельзя больше понять, и просветление больше не достижимо. Гора Хиэй секты Тэндай, которая была магнитом для многих ярчайших и одаренных мыслителей Японии, потеряла некоторых из талантливейших монахов. Покинув ее, они в конечном итоге выработали новые буддийские философии, что привело к возникновению новых религиозных сект – в первую очередь секты Чистой Земли, Дзэн и Нитирэн (Nichiren).

Стратегия отбора

Один из основателей так называемых Новых религиозных учений Камакуры, философ Чистой Земли Хо:нэн (Hōnen, 1133-1212) выразил основополагающую идею, которая стала лейтмотивом более широкого движения. (См. статью о японской философии Чистой Земли, раздел 3.) Известный мастер текстов и практик Тэндай (как эзотерических, так и экзотерических) с горы Хиэй, он был разочарован своей личной неспособностью найти какую-либо идею, приносящую освобождение. Однако, как философ школы Тэндай, он признавал одно учение, которое могло помочь появиться новому философскому подходу: голографическую парадигму целого-в-каждой-части. В учениях школы Тэндай оно использовалось для перехода от простоты к выявлению все более высоких уровней сложности, но вопрос стоял так: нельзя ли развернуть его в другую сторону? Нельзя ли использовать его для сокращения сложности до минимальной особенности, черты, которая все равно включала бы в себя всё? Ключевым моментом стало бы не стремление охватить всю тотальность целого, а вместо этого выбрать что-то одно — одну практику, одно учение, один текст — и сосредоточиться на нем, понимая, что благодаря голографической парадигме в конечном счете ничего не будет потеряно. Следуя этому образу мыслей, Хо:нэн пришел к своей идее отбора (сэндзяку или сэнтяку / senjaku or senchaku) в качестве руководящей стратегии для своей философии вовлеченности. Вовлекаясь в правильно отобранное отдельное учение или практику, человек не отказывается от целостного взгляда, а вместо этого обнаруживает его как вписанный в нечто конкретное. Этот философский способ действия стал руководящим принципом для всех трех основных направлений философии периода Камакура: философии Чистой Земли, Дзэн и Нитирэн.

Отбор включает в себя решение о том, что выбрать, и методологию вовлечённости в отбор, будучи единым фокусом телосознания. Мыслители Чистой Земли, такие как Хонэн и Синран (Shinran, 1173-1263), сосредоточились на мифах об Обете Будды Амиды, чтобы помочь тем, кто не мог достичь освобождающего понимания своими силами или усилиями, и поэтому нуждался в помощи извне. Поскольку теория Конца Закона предполагала, что теперь в таком состоянии личной беспомощности находятся все люди, Обет Амиды был призван служить всем. Для Нитирэна (1222-1282), создателя школы Нитирэн, отчаяние эпохи Конца Закона также стало предметом рассмотрения, но в его интерпретации для таких времен была специально написана вторая половина Сутры Лотоса, которая должна стать единственным объектом отбора. Для таких философов, как Догэн (Dōgen, 1200-1253), основателя японского дзен-буддизма Сото (Sōtō), теория Конца Закона не имела значения. В результате он выбрал единственную практику, которую с самого начала считал центральной для всех буддийских традиций: состояние телосознания, достигаемое в сидячей медитации (дзадзэн / zazen) под руководством мастера. (См. Статью о японской философии Дзэн-буддизма в SEP.)

Биографии философов Камакуры свидетельствуют о том, что чаще всего процесс отбора был следствием внезапного озарения или конкретного утверждения, найденного в тексте или полученного от учителя-вдохновителя после разочаровывающего периода проб и ошибок. Поскольку большинство из этих мыслителей первоначально обучались на горе Хиэй и поскольку они отклонялись от доктрин и практик влиятельной буддийской школы Тэндай, их обвинили в ереси, что могло привести к наказанию в виде изгнания или даже казни. Поэтому они разработали философские обоснования своего выбора постфактум, часто объясняя, как их новые избирательные учения и методы согласуются с традицией, и, используя голографический аргумент, демонстрировали что в ортодоксальной традиции на самом деле не было упущено ничего существенного.

Такая ситуация привела к появлению некоторых наиболее плодотворных средневековых теорий метафизики, философской антропологии и философских учений о структурах опыта.

Что касается искреннего вовлечения процесса отбора в целенаправленную деятельность телосознания, и Хонэн, и Синран, и Нитирэн подчеркивали “доверительную веру” (синдзин / shinjin) как Способ растворения эго-“я” в объекте, на который направлен фокус внимание.

Для философов Чистой Земли таким объектом является выполнение Обета Будды Амиды, выраженного во фразе нэмбуцу / nenbutsu (наму амида буцу / namu amida butsu “Я принимаю прибежище в Будде Амиде”), для Нитирэн — сила Сутры Лотоса (особенно по мере дальнешей голографической конкретизации, вызываемой за счёт повторения названия).

В таких случаях модель веры — это модель внутренних отношений и погружения в имманентность, а не модель внешних отношений и веры в трансцендентную реальность. В случае дзэн Догэна, погружение в дзадзэн характеризуется состоянием безмыслия (хиcирё / hishiryo), в котором “телосознание отваливается”.

Таким образом, решение Догэна отобрать медитацию в сидячем положении позволило ему сосредоточиться на том, как найти переживаемую в опыте точку, из которой может возникнуть полная вовлеченность. (Kasulis 2018, 218–34)

Одним из преимуществ инноваций эпохи Камакура стала легкая доступность их конкретных методов любому, даже необразованному. На протяжении веков Новые религиозные учения Камакуры постепенно становились самыми популярными формами буддизма в Японии.

В то же время философские обоснования этих минимализированных практик, метапрактики, часто бывали очень сложными и продолжали увлекать в дальнейшие размышления некоторых из лучших философских умов Японии на протяжении веков. Например, некоторые японские философы XX века нашли точки соприкосновения между реакциями западных экзистенциальных философов на страх (Angst) и реакциями средневековых буддийских философов на страдания эпохи Конца Закона.

Эстетика Муромати

С упадком замкнутого двора Хэйан природа японской эстетики претерпела столь же драматические изменения, как и религиозные воззрения и философия. После падения сегуната Минамото в Камакуре и захвата власти Асикагой, новый сегунат в 1338 году перенес ставку в квартал Муромати в Киото. Восстановление отношений с Китаем ускорило экономический бум и возрождение искусства под китайским влиянием в столице, но процветание было недолгим. В Киото вспыхнула открытая война, спровоцированная спором о наследстве, в которой в конечном итоге приняли участие большинство крупных региональных военачальников в со всей страны. Столица была стерта с лица земли, и война годов Онин (1467-1477) закончилась безвыходным положением, но не ранее, чем казна сёгуната и двора почти полностью опустела. Войны продолжились на местах и вся страна вступила в период Воюющих провинций, длившийся более столетия. Вне изоляции замкнутого сообщества аристократических придворных кругов прежние эстетические категории уступили место новым, наводящим на мысль об отступлении или уходе: уход от культурного и элегантного к простоте деревенского (ваби / wabi), уход от внешнего блеска к одинокому, заброшенному и изолированному (саби / sabi) и уход с поверхности в тихие, таинственные глубины (югэн / yūgen). Эти категории стали центральными в новых формах искусства: чайной церемонии, поэзии, драмы театра Но и ландшафтных садов. (См. статью о японской эстетике, разделы 3-5.)

Философия периода Эдо (1600-1868)

Период Эдо ознаменовался временем относительного мира и стабильности при сёгунате Токугава после объединения страны тремя военачальниками: Ода Нобунага (Oda Nobunaga, 1534-1582), Тоётоми Хидэёси (Toyotomi Hideyoshi, 1537-1598) и, наконец, Токугава Иэясу (Tokugawa Ieyasu, 1543-1616). Большая часть работы по объединению была проделана Нобунага, а также и Хидэёси в роли его главного генерала. Основным фактором успеха Нобунаги стало умелое использование новых технологий ведения войны (пушек и мушкетов), завезенных португальскими торговцами в 1543 году.

Вместе с португальскими и испанскими кораблями прибыли римско-католические миссионеры. Военачальники временами приветствовали христиан как информаторов о Западе и как противников буддизма, но также и жестоко преследовали их как потенциальную угрозу, направлявшую людей против нового политического порядка в пользу иностранного Бога. В конце концов христианство оказалось полностью запрещено в стране (окончательно – после закрытия Японии почти для всех западных стран, начиная с 1637 года). Поэтому, хотя христианство и имело некоторый первоначальный успех в плане количества обращений, его общее влияние оказалось ограниченным. Однако формальные полемические споры христиан с буддистами действительно привнесли в Японию ряд новых направлений аргументации, особенно касающиеся сотворения мира, загробной жизни и телеологии. Некоторые детали появились в более поздней аргументации синто, особенно у Хираты Ацутанэ (Hirata Atsutane, 1777-1843), но в целом влияние христианства как философской традиции будет минимальным до его повторного появления в Японии после 1868 года. Главным философским новшеством периода Эдо стало не христианство, а скорее новая форма конфуцианства.

Конфуцианство периода Эдо

Конфуцианство являлось частью интеллектуальной традиции Японии с древних времен, но события XV и XVI веков вдохнули в него новую жизнь. Благодаря познаниям в китайском языке, общим знаниям китайской культуры и периодическим личным контактам в Китае, монахи дзэн-буддистской школы Риндзай (Rinzai) часто служили советниками по Китаю у средневековых сёгунов. Тем не менее, по большей части монахи школы Риндзай потеряли связь с конфуцианскими движениями в Китае на протяжении большей части средневековой эпохи и были удивлены, обнаружив в конце XV и XVI веков, что с XI века развились совершенно новые формы китайского конфуцианства, которые на Западе называют неоконфуцианством.

Неоконфуцианство включало всеобъемлющие философские системы, куда входили идеи и практики буддизма и даосизма, низведенные неоконфуцианством на второй план. Японское конфуцианство было наследием древнего периода и едва касалось метафизических, эпистемологических и психологических проблем, а тем более почти не затрагивало темы, связанные с природой, искусством и творчеством. Следовательно, вплоть до периода Эдо, японские философы обращались за решением этих вопросов к буддизму. Действительно, со времен Кукая буддизм низвел японскую конфуцианскую мысль до уровня не более чем социальной философии. Однако вновь завезенное неоконфуцианство ассимилировало достаточно буддийских и даосских идей, чтобы предоставить решения по полному набору философских проблем в рамках единой всеобъемлющей системы. Когда второй гегемон, Тоётоми Хидэёси, после своей неудачной попытки завоевать Корею в конце XVI века привез военнопленных в Японию, туда вошли некоторые корейские чиновники, знатоки китайского неоконфуцианства. Их учениками стали дзенские монахи школы Риндзай, и вскоре в Японии появились свои собственные школы неоконфуцианства – явление, которое сёгунат Токугава явно приветствовал.

Во-первых, по сравнению с буддизмом и христианством, конфуцианство в Японии было в основном светским и, в отличие от буддизма, не имело сети ранее существовавших институций, которые могли бы переманить его на свою сторону. Как философия, конфуцианство делает упор на обшей гармонии, основанной на иерархических социальных отношениях — на идеале, который хорошо послужил государству при строительстве первой постоянной столицы Японии в Наре VIII века.

Возможно, это могло бы сработать снова. Наконец, конфуцианские академии могли бы обслуживать новую городскую, грамотную и торговую культуру, которую представлял себе сёгунат.

К концу XVII века резиденция сёгуната Токугава в Эдо (современный Токио) превратилась из рыбацкой деревни в мегаполис, превышающий по размерам любой город Европы, в то время как Киото и Осака приближались по размерам к Парижу. Государственная экономика процветала благодаря сети дорог и водных путей, функционировавших рука об руку с кодексам торговых законов с единой денежной системой. По мере роста издательской индустрии росла и грамотность. Влияние на философию было серьезным, поскольку центр деятельности переместился из буддийских храмов в секулярные городские академии, поддерживаемые обучением студентов.

Такая коммерциализация знаний привела к острой конкуренции между научными школами, породив множество новых философий, каждая из которых претендовала на улучшение того, что было доступно в других местах. (См. cтатью о японской конфуцианской философии, раздел 3.)

Помимо школ, непосредственно заимствованных из Китая, японские конфуцианцы разработали свои собственные вариации, иногда ассимилируя в них аспекты синто. Еще более синкретичными оказались учителя практической философии, которые в своей работе, направленной на простых горожан, смешивали различные уровни преподавания и практики (включая буддизм и синто) в соответствии с потребностями и талантами аудитории, - вплоть до того, что в их академиях появились разные отделения, посвященные разным уровням и видам обучения для разных аудиторий.