Врожденность и современные теории познания

Впервые опубликовано 1 октября 2012 года; содержательно переработано 29 августа 2014 года.

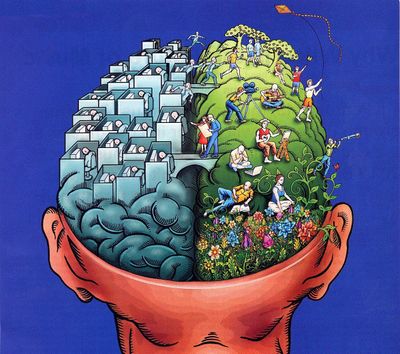

В вопросе о происхождении сознания конкурируют два подхода — нативизм и эмпиризм. В общих чертах сторонники нативизма считают, что существенные аспекты наших представлений о мире являются врожденными, они входят в то, что дано нам изначально, а значит, не приобретаются из опыта.

Сторонники эмпиризма отвергают это утверждение, заявляя, что любое знание основывается на опыте. Различные течения нативизма и эмпиризма могут заметно расходиться в деталях в зависимости от того, какие именно элементы наших представлений о мире будут рассматриваются, что предлагается считать пониманием, а что процессом обучения или что имеют в виду под «изначально данным»; в каком смысле говорится, что знание основано на опыте, и так далее.

До сих пор идут оживленные философские дебаты относительно того, существует ли какое-либо удовлетворительное общее объяснение того, что такое «врожденность» (обзор недавних работ по теме приведен у Gross & Rey 2012). Нативистские течения, рассматриваемые в этой статье, во многом отличаются друг от друга, но все сходятся в нескольких общих положениях. Еще важно отметить, что привычное противостояние эмпиризма и рационализма является отражением философских дискуссий XVII–XVIII веков, в которых нативизм представлял собой центральный элемент рационалистического мировоззрения.

Современные положения нативизма, рассматриваемые в этой статье, не зависят от вышеупомянутых общих положений рационализма (см. статью о рационализма против эмпиризма). Ошибочна, хотя и весьма распространена, взаимозаменяемость терминов «нативизм» и «рационализм» (см. статью об исторических противоречиях, связанных с понятием врожденности).

Вплоть до 1950-х годов не было активных исследовательских программ, нацеленных на поиск врожденных факторов познания. Существование этих факторов при этом предполагалось и отстаивалось философами-нативистами начиная с Платона. Общепринятым тогда считалось, что многовековое противостояние между эмпиризмом и нативизмом закончилось победой первого.

Для нативизма все обстояло даже еще хуже: утверждения о врожденности тех или иных характеристик считались не просто неверными, но в корне ненаучными в контексте рассмотрения проблемы сознания, и, пожалуй, даже представлялись чем-то несуразным. Основной исследовательской повесткой для ученых и философов, занимающихся вопросами устройства сознания, была демонстрация того, как наши способности и представления о мире могут быть полностью объяснены исходя из нашего сенсорного опыта и общих механизмов научения, работающих с ним.

И все же нативизм возродился как философская концепция в результате ряда исследований начиная с революционных работ Хомского в сфере лингвистики в 1950-х и 1960-х годах.

Настоящая статья посвящена тому, чтобы поместить это возрождение в научный и философский контекст, а в последующих обсуждениях нескольких важных направлений исследований читатель сможет ознакомиться с тем, какие экспериментальные подходы, гипотезы и теории выдвигались в этом русле. Давайте немного подробнее расскажем о содержании этой статьи. Большая часть философских дискуссий о врожденности начинается с тщательного анализа различных возможных смыслов, стоящих за постулированием «врожденности», рассмотрения различных сущностей, затрагиваемых в таких постулатах (убеждения, идеи, понятия, знание и т.п.), обсуждения эпистемологического статуса этих врожденных элементов и т.д. Эти вопросы, несомненно, вызывают интерес — столь же интересны порой и предлагаемые варианты ответов; все это заслуженно занимает свое место в философии.

Ученые-когнитивисты подступились к решению проблемы некоторых базовых или, возможно, даже «первичных» паттернов человеческого познания.

Они используют экспериментальные данные для создания детальной картины того, как мы, человеческие существа, понимаем мир — как в его физических проявлениях, так и в том, что представляем собой мы сами, будучи наряду с другими людьми частью этого мира. Исследователи развития человека пытаются установить, в какой степени и как именно это понимание мира заложено природой. У тех, кого мы относим к нативистам, «природе» отводится значительная роль.

Они склоняются к точке зрения, согласно которой наше устройство не предполагает изначальной нейтральности по отношению к миру, с которым мы сталкиваемся, — нейтральности, которая подразумевалась классическим эмпиризмом. Этот растущий объем исследований привлекает к себе всеобщий интерес, проявляющийся и на страницах научных журналах, и в статьях газет, таких как NY Times. Однако сам характер наших первопониманий и их врожденные основы тесно связаны с центральными понятиями и вопросами философии.

Понимание того, как естественным образом строится наше мышление и чем именно объясняется такой его характер, по-видимому, является одним из важнейших элементов общего понимания нас самих как человеческих существ.

Эта статья содержит три основных раздела. В первом разделе текущие положения нативизма рассматриваются в контексте недавней истории, в особенности в связи с лингвистическими открытиями Хомского и современными исследованиями в области когнитивных наук. Второй, самый обширный, раздел рассматривает три области современных исследований ранних концепций и понимания мира у детей (физических объектов, количественных параметров и сознания/агентности) с тем, чтобы продемонстрировать, какие виды эмпирических исследований сейчас проводятся и какие их результаты считаются самыми многообещающими. Третий раздел содержит обзор свежих исследований в области психологии развития, чьи выводы в традиционном противостоянии подходов можно отнести к эмпиризму.

Революция Хомского в лингвистике

Нативистский поворот

Бихевиоризм и нативизм

Главенствующие экспериментальные парадигмы в американской психологии середины XX века были в большинстве случаев разновидностями бихевиоризма. Бихевиористский подход Б. Ф. Скиннера к усвоению и использованию языка (Skinner 1957) во многих отношениях ознаменовал конец (или, во всяком случае, начало конца) этого главенства в силу того, что он стал объектом критики со стороны Хомского, которая возымела большое влияние (Chomsky 1959). Эта критика убедила многих в ограниченности бихевиоризма (более подробно см. у Cowie 2010).

Критика Скиннера Хомским берет под прицел эту антименталистскую установку. Связь между бихевиоризмом и нативизмом, с другой стороны, рассматривалась гораздо меньше. Несмотря на то, что бихевиоризм тесно связан с эмпирическим ассоцианизмом и тем самым «официально» является антинативистским, в теориях, подобных теории Скиннера, содержатся важные элементы нативизма.

В частности, Скиннер считал само собой разумеющимся, что у всех животных имеется ряд естественных поведенческих признаков. Некоторые виды поведения суть реакции на стимулы (у Скиннера — респонденты, например сосательный рефлекс у младенцев), в то время как другие проявляются самопроизвольно (скиннеровские операнты, например детское лепетание).

Эти виды поведения являются «сырьем», которое может приобрести определенную форму под воздействием опыта (скиннеровское обусловливание и закон эффекта). Таким образом, понятия врожденного набора поведений и предопределенных связей между стимулами из среды и элементами этого набора являются неотъемлемой частью бихевиористского мировоззрения.

Этот врожденный набор поведений у животных, как и следовало бы ожидать с позиций дарвинизма, представлялся достаточно сложным в силу того, что он был сформирован длительной историей накопления поведенческих способов решения задач у предков того или иного животного.

Общепринято расценивать детское лепетание и сосательный рефлекс в присутствии подходящих стимулов само собой разумеющимися наследственными поведенческими признаками.

Существуют разные возможные объяснения, касающиеся базовых механизмов и эпистемологического статуса этих наследственных признаков, однако в целом сложно отрицать, что человеческий младенец в каком-то смысле обладает врожденным знанием о том, что сосание необходимо для того, чтобы получать молоко при грудном вскармливании. Эти признаки можно считать своего рода «заводскими настройками» у младенцев. Оставив в стороне разногласия относительно предмета психологии (поведение или внутренние сознательные процессы?) и правильных объяснительных моделей (схемы поощрения или когнитивные процессы?), мы увидим, что бихевиоризм на самом деле признает тезисы о врожденности признаков и отвергает любую концепцию «чистого листа».

Однако эти видимые характеристики бихевиоризма не отражают того, как история развивалась на самом деле. Бихевиоризм в основном демонстрировал большую приверженность философским течениям эмпиризма и ассоцианизма, в то время как на его нативистскую основу обращалось куда меньше внимания. Один из важных уроков для нас состоит в том, что дискуссия между нативистами и эмпиристами чаще носит идеологический, а не научный характер (Пинкер 2019).

Парадигма Хомского

Влияние работ Хомского на лингвистику и когнитивные науки давно является предметом живого обсуждения. В этой статье мы вкратце рассмотрим те элементы подхода Хомского, которые оказали наибольшее влияние на возрождение нативизма.

Второй факт, в отличие от первого, является самоочевидным. Важным для возрождения нативизма шагом стало введение Хомским понятия порождающей грамматики как основы для изучения сложности языка. Порождающая грамматика для конкретного языка — это система правил, образующая все (и только) предложения в этом языке и характеризующая, как звучит и что означает каждое предложение. Основной задачей лингвистики Хомского является исследование элементов и структуры таких систем правил.

Связь между лингвистикой и врожденными признаками постулируется в следующем важном утверждении о психологизации грамматик. Хомский утверждает, что любой носитель языка обладает ментальной репрезентацией его грамматики. Из этого естественным образом следует вопрос: как эта грамматика попала в голову носителя языка? На этот вопрос напрашиваются два традиционных ответа. Эмпиристы стали бы доказывать, что грамматика — если она действительно находится «в голове» носителя — может быть получена через опыт аналогично тому, как через опыт приобретается прочее знание о мире. Нативисты, напротив, склоняются к тому, что научение языку (отныне определяемое как усвоение грамматики) в некоторой степени зависит от врожденного «багажа», специфичного для разных языков. Из этого следует третий важный ход. Хомский утверждает, что сопоставление (а) грамматики, которую нужно освоить, и (б) специфических особенностей, свойственных процессу обучения и данным, которые получает обучающийся языку, дает аргументы в пользу нативистского подхода.

Отчасти это обострение — результат предложенного Хомским методологического различения между компетенцией (competence) как знанием законов языка и его употреблением — активностью (performance). По утверждению Хомского, научный подход к языку должен сосредоточиться на специфических ментальных репрезентациях, составляющих основу языкового поведения («языковой компетенции»), а не на самом этом поведении («языковой активности»).

Языковая активность, по его утверждению, трудноразрешима для науки в силу того, что она является результатом слишком большого количества взаимодействующих идиосинкратических факторов. Куда более уместно было бы обратиться к более четко обозначенному вопросу: что представляет собой система правил (грамматика), порождающая все допустимые предложения? Вскоре стало ясно, что, даже если оставить в стороне системы активности, сами правила грамматики, действующие в реальном языковом поведении, оказались очень сложными, порой контринтуитивными, а главное — абстрактными, так как они использовали категории и схемы, не укладывающиеся в языковые данные.

Идея, что дети могли бы просто «отобрать» эти правила путем выяснения ассоциаций между элементами их языковой среды, представляется весьма неправдоподобной. При этом любой нормальный ребенок в конечном счете выучивает язык, и тем самым как-то осваивает эти правила.

Это значит, что либо общая система научения, которой обладает ребенок, оказывается в какой-то степени более мощной, чем предполагали ассоцианисты-эмпиристы, либо что правы нативисты и существует некая врожденная специфичная для данного языка информация, облегчающая его усвоение. Чтобы опровергнуть нативистскую версию, эмпиристам пришлось вернуться к разработке более мощной теории общего научения. Хомский встал на позиции нативистов, определив врожденную информацию как «универсальную грамматику» или «лингвистическую теорию».

Этот тезис является ключевым в знаменитом аргументе Хомского о «бедности стимула», который во многом предопределил масштаб вызова, с которым столкнулись эмпиристы. Дискуссии между эмпиристами и нативистами больше не велись в духе: «вы говорите „опыт“, а мы говорим „врожденные качества“». Для многих эти дискуссии теперь представлялись в духе: «выкладывай или заткнись» (put up or shut up), причем бремя доказательства лежало уже на эмпиристах.

Такая смена парадигмы выявила противоречия в понимании отдельных ее элементов, в частности понятия репрезентации (что значит, что грамматика находится «в голове»?), структуры и характера грамматик в конкретных языках в сопоставлении с природой универсальной грамматики; с психологической точки зрения также было неясно, насколько формализмы Хомского адекватны экспериментальному исследованию детей, изучающих язык, и взрослых носителей языка и т.д. Но несмотря на это, смена парадигмы все же произошла.

Исследователи в области психолингвистики развития, появившейся в результате этих сдвигов, стали заниматься экспериментальной проверкой того, насколько детали процесса усвоения языка согласовывались с нативистской гипотезой Хомского, и с течением времени многие исследователи в области психологии развития отказались от эмпиристской парадигмы и стали применять аргумент «бедности стимула» в других областях когнитивного развития.

Нативизм как естественная наука

До революции Хомского нативизму были присущи два серьезных недостатка. Первый — исторический — недостаток, который мы упомянули в начале статьи, заключался в определенной несовместимости нативистской доктрины с натуралистическим и научным подходом к познанию мира. Фактически нативистское мировоззрение в той форме, которой придерживались ранние рационалисты, в частности Декарт (1989, 1994) и Лейбниц (1983), содержало в себе сверхъестественный (как мы сейчас это трактуем) элемент: врожденные качества считались заложенными в нас Богом. Но помимо этого антинатуралистского изъяна существовала и другая проблема, выявленная Локком: проблема простоты. Локк (1985) утверждал, что при всех прочих равных следует отдавать предпочтение более простой эмпиристской доктрине, которая постулирует только сенсорный опыт и общее ассоцианистское обучение, а не нативистской доктрине, которая добавляет избыточное врожденное содержание. Именно эту презумпцию эмпиризма унаследовали более современные версии психологического ассоцианизма: само собой подразумевалось, что при наличии в равной степени правдоподобных эмпиристских и нативистских объяснений с методологической точки зрения следует предпочитать эмпиризм на основании принципа простоты.

В свете вышесказанного важно признать, что подход Хомского устранил оба недостатка нативизма. В отношении первого недостатка Хомский неоднократно подчеркивал, что предположения относительно внутренних грамматик и универсальной грамматики были сугубо эмпирическими гипотезами относительно внутренних причин наблюдаемых явлений.

Эта связь между нативизмом и эволюцией обуславливает естественный вопрос: почему нативизм возродился лишь благодаря лингвистике Хомского? Почему теория эволюции, разработанная более полувека ранее, не смогла пошатнуть позиции эмпиризма и способствовать возрождению нативизма? В конце концов, эмпиристская парадигма выгодно отличалась своей строгостью в отношении человеческого познания: мы воспринимаем мир, и все, что мы о нем знаем, основано на перцептивном опыте.

Однако, как было отмечено выше, дарвинистская революция продемонстрировала, что в общем случае факторы эволюции формируют организмы так, чтобы те адаптировались к своим экологическим нишам. Подобное формирование, по крайней мере среди животных, заключалось в том числе в «предустановке» механизмов реализации поведения (обработки информации в мозгу) таким образом, что птицы, например, знают, что червей надо есть, а из веточек строить гнезда, а не наоборот.

Ни один исследователь не станет объяснять способности птиц (а их природные способности включают примеры куда сложнее вышеуказанного) исключительно их перцептивным опытом. Птицы не являются «чистыми листами» от рождения.

Мы, люди, имеем эволюционное родство с животными вокруг нас. Это направление мысли открывает нам несколько вариантов.

В одном из них все врожденные механизмы, путем постепенной и упорной эволюции сформировавшиеся в наших предках, каким-то образом утратились, и люди были полностью «перепроектированы» в качестве «чистых листов» с непревзойденной способностью к обучению, компенсирующей отсутствие у нас врожденного знания. Это можно назвать традиционным эмпиристским объяснением. Другое объяснение состоит в том, что мы унаследовали многое из того, что эволюция создала в когнитивных системах в организмах наших предков, но наше дальнейшее развитие в первом приближении основано не на врожденных факторах, а на обучении. Третья точка зрения, нативистская, гласит, что в ходе эволюции появлялись новые врожденные черты и что мы имеем некоторую врожденную информацию, относящуюся по крайней мере к некоторым важным для нашего выживания вещам.

Такая возможность слишком расплывчата для постановки гипотезы, но нативистское мировоззрение, на первый взгляд, как минимум так же правдоподобно, как и эмпиристское. Важно здесь то, что таковым оно должно было оказаться еще сто лет назад.

По какой-то причине нативистские следствия из эволюционной теории широко не рассматривались. Эмпиристы могут утверждать, что эти выводы не относятся к нативистской традиции, которой они противостоят, но на самом деле проблема в такой формулировке почти никогда не ставилась. Причиной этого, возможно, было влияние глубоких культурных и интеллектуальных предубеждений.

Отсюда следует, что достоинство простоты, которое себе приписывал эмпиризм, на самом деле было иллюзорным.

Натуралистическая позиция в отношении людей, сформированная Дарвином, сама по себе могла бы возродить нативизм. Теперь попробуем продвинуться на шаг вперед и выяснить, не пропустил ли сам эмпиризм удачную возможность выставить эволюционную теорию в оправдание себе. Более активные сторонники эмпиризма могли бы отметить, что эволюционная теория подтверждает идею, что все, что бы ни было в нас врожденного, хотя бы в каком-то смысле формируется опытом.

Под опытом здесь можно понимать опыт предков, а не опыт отдельного субъекта — однако такая точка зрения все равно укореняла бы знание в опыте. Другими словами, понятие «научения на опыте», являющееся ключевым для эмпиризма, могло быть применено не только к индивидуальному обучению, но и к обучению на уровне вида. Однако эта возможность была в основном упущена.

Экспорт революции: проблемы и перспективы

Проблема лингвистической исключительности

Несмотря на то, что лингвистика Хомского создала все предпосылки для возрождения нативизма, сам процесс возрождения пошел не сразу — по причинам, изложенным ниже. Во многом проблема заключалась в том, что аргумент в пользу лингвистического нативизма был по крайней мере частично основан на том, что считалось уникальными чертами языка.

Язык долгое время рассматривался как исключительная и как главная отличительная черта человеческого познания. Хомский сам отстаивал эту точку зрения и утверждал, что язык является основой особого творческого начала в человеке (Chomsky 1966).

Одна из граней этой исключительности уже была упомянута нами: тот факт, что грамматики оказываются очень сложными. Есть, однако, непредвиденные особенности и в том, как дети учатся, в самом процессе обучения. Каждый ребенок сталкивается с идиосинкратическим образцом языка (первичными языковыми данными, далее ПЯД). Каждый такой образец совместим с произвольным количеством неэквивалентных грамматик, способных порождать образец ПЯД, но дающих разные варианты новых форм, еще не присутствующих в ПЯД. Из этого может следовать, что, во-первых, грамматика, осваиваемая ребенком, отражает уникальные особенности ПЯД, с которым ребенок сталкивался; во-вторых, следствием из этого будет то, что дети будут спорить о том, что является или не является грамматически допустимым; и в-третьих, взрослые будут вынуждены поправлять их, чтобы сгладить ошибки, вызванные этими идиосинкразиями. Однако это, как утверждает Хомский (1972), не согласуется с нашими реальными наблюдениями.

Дети, учащиеся языку, постепенно приходят к одной и той же грамматике, о чем свидетельствуют их общие представления о правильности форм, а также характерные виды ошибок, которые они совершают, а главное — не совершают в ходе обучения. Если это верно, то отсюда следует вывод, что ребенок должен располагать первичной информацией, каким-то образом ограничивающей или организующей пространство гипотез, направляющих ребенка к правильной грамматике, и что непонятно, как эта информация может быть усвоена через опыт.

Более того, ПЯД содержат грамматически неверные и неполные предложения, но дети каким-то образом отфильтровывают этот шум, причем делая это без прямых инструкций и обратной связи. Есть и другие поразительные особенности в усвоении языка, на которые Хомский обращает внимание:

(1) язык усваивается очень быстро;

(2) скорость усвоения языка не коррелирует с интеллектом;

(3) усвоение не требует подкрепления или явного направленного процесса обучения;

(4) язык усваивается в течение критического периода — довольно четко обозначенного периода в процессе созревания, в течение которого другие, даже менее сложные, системы (о них см. далее в разделе 2.3) остаются неосвоенными. Все эти тезисы стали отправной точкой для многочисленных экспериментов и создания теорий, и все они до сих пор остаются неоднозначными (см., в частности, обсуждение в статье Menn et al. 2003).

Однако их совокупным эффектом стало рассмотрение процесса усвоения языка как особого, возможно, даже уникального феномена. Сам Хомский отметил эту отличительную особенность, говоря об усвоении языка и отделяя его от обучения — понятия, которым он обозначает процессы, основанные на индукции.

Таким образом, для Хомского язык является исключительным в двух отношениях.

В совокупности эти соображения говорят в пользу нативистской позиции в отношении обучения языку, но в то же время препятствуют идее распространения нативистской революции за пределы языка. В конце концов, что еще из самостоятельно приобретаемого ребенком знания о мире может сравниться по сложности с грамматикой человеческих языков? И что из этого знания дается ребенку столь же легко и без явного обучения?

Расширение перспектив

Со временем аргументы в пользу исключительности языка уступили место более общему видению нативистской повестки. Хомский (Chomsky 1975) обрисовал наиболее общую схему аргумента о бедности стимула, не зависящую от отличительных особенностей грамматик и усвоения языка — и эта независимость стала важным элементом в аргументации в пользу нативизма.

Хомский начал говорить о языке как об одном из, возможно, многих ментальных органов, которые растут у индивида.

Эта натуралистическая биологическая модель внедряет нативистское понимание ментальных органов в более общую и непротиворечивую картину биологического нативизма.

Очевидно, что почки не развиваются в ответ на стимулы окружающей среды, и они точно не являются ее повторением. Человеческое тело организовано таким образом, что почки будут развиваться в нормальной внутриутробной среде. Теперь этот аргумент мог бы быть использован против эмпиризма.

Считать, что основные элементы нашей физико-биологической природы предопределены изнутри, но наша ментально-психологическая природа определена не заранее, а внешними обстоятельствами — значит впадать в дуализм, который требует отдельного обоснования. И при этом эмпиризм, по всей видимости, исходит именно из этой предпосылки, не предоставляя никаких достоверных аргументов в ее защиту. Так ситуация развернулась в обратную сторону.

Нативизм избавился от врожденного порока сверхъестественности, преимущество простоты эмпиризма оказалось мнимым, и теперь уже оказалось, что он несет на себе «лишний багаж» неоправданного дуализма.

Ниже будут приведены некоторые важные для нативизма концепции и подходы, выросшие из этой центральной темы.

Гипотеза модулярности сознания. Фодор (Fodor 1983) предложил видение нашей общей когнитивной архитектуры, основывающееся на примерном разделении систем ввода — относительно жестких вычислительных «модулей», предназначенных для получения специфических видов информации, и более гибких центральных процессоров, по-разному интегрирующих эту информацию.

Каждый из этих модулей имеет специфическую ориентацию на задачу и работает независимо от большинства других процессов в системе. Так, в частности, мы более-менее автоматически распознаем в комбинации звуков предложения на нашем родном языке, воспринимаем паттерны света и тени как конфигурации объектов в пространстве и т.п.

В этих рамках языковой орган является лишь одним из набора относительно независимых ментальных модулей.

Фодор предложил проверочный список качеств, которые должны быть присущи этим модулям, и одним из этих качеств является врожденная предопределенность.

Сам по себе тезис о модулярной организации не предполагает врожденности качеств как основания, но предположение, что паттерны реакции на лингвистические и визуальные вводные данные (как те, что были только что упомянуты) характеризуются врожденными качествами, выглядит правдоподобно и получило экспериментальные подтверждения.

Вариант такого воззрения, предложенный Фодором, сейчас называют тезисом об умеренной модулярности, так как он предполагает, что значительная часть когнитивной активности связана с «центральной» обработкой, точно не являющейся модульной. Модули выполняют задачу «предъявления мира» высокоинтегрированным, немодулярным глобальным психологическим процессам. Другие, как, например, Каррутерс (Carruthers 2006), выдвинули предположение, что, несколько видоизменив изначальное фодоровское понимание модулей, мы можем говорить о сплошной (massive) модулярности.

Эволюционная психология.

В качестве одного из неоднозначных аргументов в защиту предположения о сплошной модулярности приводится тот факт, что формирование подобной архитектуры является эволюционно предпочтительным. Это подводит нас к центральной доктрине эволюционной психологии, а именно: что познание лучше всего расценивать как своего рода «швейцарский нож» из набора специализированных психолого-вычислительных механизмов, развившихся, чтобы повысить выживаемость наших предков. Один из широко обсуждаемых примеров таких механизмов — это модуль «распознавания обманщика». Нашим предкам надо было отличать честных партнеров от нахлебников. Те, кого постоянно обманывали при обмене, оказывались в невыгодном положении в плане выживания.

В какой-то момент развился механизм (вычислительная программа в мозгу, ментальный орган или миниорган), сделавший подобную бдительность и запоминание «второй природой», и теперь все мы располагаем этим модулем как частью нашего врожденного «багажа». Считается (хотя данный тезис до сих пор расценивается как спорный), что работа этого модуля объясняет тот (предполагаемый) факт, что несмотря на то, что мы склонны к определенному классу ошибок в суждениях, мы делаем меньше таких ошибок тогда, когда наши рассуждения касаются распознавания обманщика. Для эволюционных психологов разум представляется коллекцией сформированных эволюцией подсистем, адаптированных к условиям среды обитания наших предков в плейстоцене, а не к нашим нынешним условиям. Эволюционная психология очевидно является самой радикальной парадигмой, вдохновленной нативизмом, поскольку она стремится сократить область действия эмпиристского механизма общего научения.

Когнитивная этология. Модуляристская позиция, равно как и хорошо сочетающийся с ней нативизм, получила поддержку со стороны современных исследователей когнитивных процессов у животных, в частности, за счет открытий сложно устроенных высокоинформативных подсистем в мозгу животных (философский обзор этих исследований см. у Andrews 2010). Ранние исследования комплексного поведения животных, такие как работы Карла фон Фриша (1955) о танце пчел, в эпоху властвования бихевиоризма оставались в тени, но с тех пор было обнаружено все большее количество таких систем. Если взять в качестве примера навигацию, то у пустынных муравьев существует врожденный модуль отсчета пути, а многие виды птиц имеют сложно устроенные врожденные системы навигации, основанные на положении неподвижных звезд, магнитных полей, азимутального угла Солнца и т.п. Все эти когнитивные модули и механизмы являются врожденно предзаданными подсистемами, что служит косвенным подтверждением нативистских идей о том, что природа сформировала человека таким же образом.

Мы уже касались того, как работы Хомского в области лингвистики стали источником вдохновения для нативистской мысли в когнитивных науках. Ирония, однако, в том, что, за исключением общей схемы бедности стимула (восходящей, по сути, еще к Платону), лингвистика и усвоение языка не стали образцом, в соответствии с которым можно было развивать нативистские гипотезы в других областях.

Несмотря на то, что некоторые характерные особенности усвоения языка имеют аналоги в других областях (например, чувствительные и критические периоды в развитии зрительного восприятия), судя по всему, способность почти любого нормального ребенка овладеть языком не имеет себе равных по значимости. Можно сказать, что для нативистов феномен усвоения языка был в большей степени источником вдохновения, чем рабочей моделью. В то же время нативисты, работая в областях за пределами языка, в состоянии избежать многих методологических вызовов, стоящих перед подходом Хомского (например: является ли грамматика теорией компетентности, в каком смысле грамматики «ментально представлены», являются ли ПЯД достаточным условием для усвоения языка и т.д.).

Эмпирические открытия и теории

Полное описание, или даже обобщенное изложение, нативизма в когнитивных науках уместится лишь во много томов, а значит, не является целью этой статьи. Тем не менее существует ряд концептуальных областей, которые были особенно хорошо изучены когнитивистами в последние десятилетия, и этот раздел будет посвящен нескольким областям, в которых были проведены яркие и интересные в теоретическом плане исследования. Эти области также тесно связаны с традиционными и современными вопросами философии.

Контекст: парадигма Пиаже и гипотеза когнитивного ядра

Исследования, обсуждаемые в этом разделе, вдохновлены парадигмой Хомского, при том, что существуют важные различия между лингвистикой и исследованиями в области развития. Лингвистический нативизм Хомского отталкивался от бихевиоризма Скиннера как от своей противоположности, однако бихевиористская парадигма не была главенствующей в области исследований раннего развития.

В этой области основоположником был швейцарский психолог Жан Пиаже, и его исследования служили основой для развития этой отрасли науки в течение последних 40–50 лет. Поэтому будет полезно обсудить парадигму Пиаже и общую нативистскую реакцию на нее.

Пиаже в целом игнорировал бихевиоризм и проводил экспериментальные исследования того, как у ребенка развиваются представления о мире.

Его широкий круг исследовательских интересов включал в себя представления детей о пространстве, времени, Боге, объектах, причинности, морали, сновидениях, числах, феномене собственного существования и пр. Конкретные вопросы, поставленные Пиаже, и его экспериментальные открытия (по большей части проигнорированные бихевиористами так же, как бихевиористов игнорировал сам Пиаже) послужили отправной точкой для многих теоретиков в нативистском русле. Сам Пиаже, однако, нативистом не был.

В центре парадигмы Пиаже лежит его теория стадий развития. Согласно этой теории, сперва дети имеют совсем не такие представления о мире, как взрослые (по сути, Пиаже считал, что у детей изначально нет вообще никаких представлений о внешнем мире), и они проходят ряд идентифицируемых стадий, которые приводят к пониманию мира, свойственному взрослым людям. Объединяющей идеей здесь служит то, что эти разные стадии развития проявляются сходным образом во всех областях понимания мира и что динамика перехода между стадиями так же единообразна.

В первом приближении для сторонников Пиаже не существует значимых различий между паттернами развития в разных областях понимания мира. При рассмотрении любой такой области теория стадий развития накладывает единую сетку переходов в процессе развития этого типа представлений о мире.

Ребенок возвращается к равновесию до тех пор, пока попытки справиться с новыми проблемами не приводят к очередному кризису, приводящему к появлению новых ресурсов, и т.д. Развитие парадигмы Пиаже состояло в уточнении понимания общей природы перехода между стадиями, исследовании того, как теория стадий работает в конкретных областях, и понимании новых когнитивных и поведенческих ресурсов, позволяющих этим переходам совершаться.

Философы увидят сходство этой теории с теориями научного развития у Томаса Куна (2003) и других авторов. Стоит отметить две важные черты, уникальные для подхода Пиаже. Во-первых, несмотря на то, что наука развивается органично, Кун не говорит о каком-либо едином специфическом ресурсе, который используется во всех областях развития.

То, чем можно объяснить смену доминирующих парадигм в экономике, обычно непригодно для объяснения перехода от астрономии Птолемея к астрономии Коперника. Однако Пиаже считал, что ребенок оказывается способным двигаться вперед в плане понимания пространства за счет того же самого ресурса, который обеспечивает смену стадий в понимании ребенком Бога или морали. Во-вторых, наука зависит от случайных, уникальных по своим последствиям инноваций, которые низвергают старые представления о мире и расчищают пространство для новых.

Однако у детей стадии развития по Пиаже считаются обязательными; можно сказать, они являются врожденными, заранее предусмотренными шагами в нормальном процессе развития. Движение ребенка вперед оказывается стабильным по мере того, как мир «выдвигает» свои предсказуемые проблемы и как открываются новые ресурсы для их решения и развития представлений ребенка о мире. В результате, несмотря на то, что сторонники Пиаже провели глубокие и детальные исследования разных областей представлений о мире у детей, они были склонны обобщать свои исследования в эмпиристском ключе, предполагая наличие модулярно-центрального механизма, объясняющего феномены развития во всех областях.

И хотя в рамках парадигмы Пиаже высказываются интересные идеи о том, как врожденные способности обеспечивают зрелое познание мира, конструктивизму Пиаже сложно отвести определенное положение между двумя полюсами нативизма и эмпиризма.

Теории Пиаже научно обосновывали мировоззрение, против которого восставали вдохновленные лингвистикой Хомского специалисты по теории развития.

Эти исследователи отказались от предположения Пиаже, что развитие происходит сходным образом в разных областях, и вместо этого, частично вдохновившись органологией и постулатами модулярности в подходе Хомского, рассматривали каждую область отдельно от остальных.

Общая стратегия состояла в том, чтобы обнаружить когнитивные способности у самых маленьких детей, а затем разработать и проверить гипотезы, во-первых, об исходном состоянии ребенка, а во-вторых, о переходах, которые толкают его от исходного состояния к нормальному взрослому состоянию.

Гипотеза когнитивного ядра. Многие специалисты в области развития сходятся в своей поддержке гипотезы «когнитивного ядра», иногда называемой «ядерным знанием» (Carey 2009; Carey & Spelke 1996; Spelke et al. 1992; Spelke 1998, 2000, 2003).

Скорее, речь идет о том, что эволюция настроила систему анализа сенсорных вводных данных на восприятие определенных видов сущностей во внешнем мире и на формирование определенных представлений о них. Эти различные виды сущностей немногочисленны. В настоящий момент сторонники этой гипотезы утверждают, что врожденно заданные ядерные области включают в себя физические объекты, числа и сознания. Сторонники гипотезы когнитивного ядра применяют свои нативистские представления лишь к немногим областям и тем самым оставляют большое пространство для работы механизмов обучения, которые (вместе с процессом созревания) позволяют ребенку пройти путь от ограниченного «ядерного» концептуального набора к комплексному представлению о мире, свойственному взрослым. В некоторых случаях взрослые представления о мире расширяют ядро; в других — «перезаписывают» его. В следующих разделах будут рассмотрены некоторые открытия, связанные с этими тремя ядерными когнитивными областями. Начнем с самых ранних периодов развития. Несмотря на сложности, связанные с формулированием того, что именно исследование обнаруживает в знаниях младенца о мире (в силу методологических и философских причин), чем раньше проявляются отличительные элементы той или иной компетенции, тем менее вероятно, что они сформировались только на основе опыта.

Методологическая инновация: зависимость задержки взгляда от нарушения ожиданий. Обсуждаемая здесь работа зависела от решения сложной методологической проблемы: как обнаружить, что происходит в сознании младенцев, еще не овладевших речью, и маленьких детей?

Хотя младенцы не могут сообщить, что они воспринимают или о чем думают, некоторые выводы могут быть сделаны исходя из их реакции на объекты и события. Задолго до произнесения первых слов они сосут, хватают, ползут, лазают, а главное — смотрят.

В то время как измерения хватательной, лазательной и сосательной активности с успехом применялись для того, чтобы исследовать процессы в сознании ребенка, наиболее широко применяемым инструментом были измерения времени удержания взгляда при нарушении ожиданий (также называемого преференциальным временем взгляда). Все эксперименты с использованием этих измерений имеют схожую структуру: в начальной фазе ребенку раз за разом предъявляется визуальный стимул Х до тех пор, пока интерес ребенка не снижается и время задержки взгляда не падает до какого-то значения (фаза габитуации). В тестовой фазе ребенку предъявляются два стимула: Y и Z. Если ребенок устойчиво воспроизводит более долгую задержку взгляда на Y, а не на Z, это значит, что Z является ожидаемым, а Y — неожиданным.

Физические объекты

Во взрослом состоянии мы распознаем физические объекты как сущности, имеющие границу и длящиеся в пространстве и времени; они представляют собой устойчивые единства, траектории их движения непрерывны; в них нет разрывов. Кроме того, объекты взаимодействуют причинно-следственным образом при контакте друг с другом. Узнаем ли мы об этих свойствах объектов из опыта, как полагали эмпиристы, и если так, то из какого именно опыта? Философы-эмпиристы считали, что эти свойства являются выученными, и предложили несколько различных видов опыта, являющегося необходимым материалом для такого научения.

Гельмгольц (Helmholtz 1867/1962) предположил, что движение вокруг объектов и манипулирование ими является необходимым для создания концепта объекта. Куайн (2000) рассматривал в качестве подходящего источника информации освоение языка, а Пиаже (Piaget 1954) предположил, что сенсомоторная координация приводит к построению концепта физического объекта. В частности, Пиаже высказал свое знаменитое замечание о том, что у младенцев напрочь отсутствует идея постоянства объекта (Piaget 1977) — понимание того, что объекты продолжают существовать в пространстве и времени — до второй половины второго года жизни.

Врожденная «обыденная физика»

Постоянство объекта. В последние 25 лет феномен детских репрезентаций объектов изучался повторно, порой с неожиданными результатами. В одной из ключевых работ (Baillargeon et al. 1985) использовалась парадигма нарушения ожиданий для того, чтобы проверить утверждение Пиаже об отсутствии постоянства объекта у младенцев.

Пятимесячным младенцам показывали экран, вращающийся на 180 градусов наверх от поверхности стола и затем обратно в свое исходное положение. В фазе габитуации младенцы привыкали к движению экрана, и время рассматривания ими этого движения снижалось, что свидетельствовало о том, что для них движение более не представляло новизны.

В тестовой фазе на пути экрана был размещен объект, которого экран касался на пути вниз к поверхности стола. В одном случае экран поворачивался вниз до тех пор, пока не касался предмета, а затем поворачивался вверх до исходного положения — такое событие взрослым воспринимается как возможное.

В другом случае экран продолжал свое движение вниз к столу, сперва скрывая объект, а затем проходя прямо через пространство, занимаемое объектом — такое событие взрослым воспринимается как физически невозможное.

Логика здесь очевидна: младенцы воспримут второй случай как неожиданный только при условии, что они, во-первых, воспринимают объект как существующий даже тогда, когда он не виден за экраном, и, во-вторых, предполагают, что два объекта не могут занимать одно и то же место в одно и то же время. Только тогда они будут задерживать взгляд на явлении, которое взрослые сочтут невозможным. Если, однако, у младенцев нет постоянства объекта или ограничений относительно занятия одного и того же пространства двумя физическими объектами, то это невозможное явление не будет для них нарушением ожидания.

Результаты были однозначны: младенцы задерживали взгляд на невозможном событии, что свидетельствовало о нарушении их ожиданий в отношении объектов. Тот же самый феномен был открыт и у четырехмесячных младенцев (Baillargeon 1987).

По-прежнему уместен вопрос, а что именно младенец знает или представляет себе (подробный разбор этого вопроса см. у Burge 2010), однако очевидно, что нечто в когнитивном аппарате ребенка с достаточным основанием формирует такое ожидание и что бремя объяснения лежит на тех, кто утверждает, что оно было получено в процессе обучения. Более того, младенцы также ожидают, что два объекта не могут занимать одно и то же пространство в одно и то же время.

Пространственно-временная непрерывность объектов. Взрослые знают, что объекты непрерывны в пространстве и времени: объект, появляющийся в точке А, а затем в точке Б, должен пройти непрерывный путь между ними.

И в этом случае задержка взгляда при нарушении ожиданий была использована для проверки эмпиристского утверждения, что подобное знание требует длительного периода обучения.

В одном исследовании (Spelke et al. 1995) младенцам возрастом в 4,5 месяца показывали сцену с двумя экранами и видимым промежутком между экранами. В случае прерывистого движения каждый экран скрывал объект. Сперва объект за левым экраном двигался дальше влево так, что младенец видел его, затем он возвращался назад за тот же экран. Объект за правым экраном двигался аналогичным образом, так что во время этих показов только один объект был виден в одно и то же время, и ни один объект не показывался в промежутке между двумя экранами. Взрослые наблюдатели предположат, что здесь речь идет о двух отдельных объектах. Чтобы узнать, делают ли младенцы то же самое предположение, экраны убирались, и ребенку показывали либо один объект, либо два. В результате младенцы задерживали взгляд на картине с одним объектом, по всей видимости, как и взрослые, ожидая, что там должно быть два объекта; иначе объект должен был быть виден пересекающим промежуток. В продолжении исследования было использовано условие непрерывности движения. Постановка эксперимента была идентична предыдущей с тем лишь отличием, что в промежутке между демонстрациями объект видимым образом пересекал промежуток между экранами. В этом случае младенцы задерживали взгляд при демонстрации двух объектов. Как и взрослые, они, видимо, полагали, что там был лишь один объект, перемещающийся туда-сюда. Aguiar & Baillargeon (1999) отмечают схожие результаты при экспериментах с участием двухмесячных младенцев.

Животные и репрезентация объектов

Если репрезентация протяженных в пространстве и времени объектов является частью нашего эволюционного багажа, можно ожидать, что подобные репрезентации будут обнаружены у новорожденных представителей и других видов — и эти ожидания сбываются. Новорожденные цыплята куриц, в частности, проявляют примечательную способность к репрезентации протяженных в пространстве и времени объектов (обзор исследований см. у Spelke 1998).

В одном из исследований новорожденные цыплята куриц провели первый день жизни в однородной среде, содержавшей только один неодушевленный предмет.

На второй день предмет был полностью скрыт за одним из двух экранов. Несмотря на то, что они еще ни разу не видели предметов, спрятанных друг за другом, они устойчивым образом искали спрятанный предмет за нужным экраном. Они действовали так даже тогда, когда им приходилось отворачиваться от объекта, чтобы найти его (Regolin et al. 1995; Regolin et al. 2000). Курицы, по всей видимости, обладают представлением о постоянстве объекта с самого рождения.

Поэтому нативисты могут считать устойчивым доказательство наличия врожденных репрезентаций объектов.

Репрезентации объектов у младенцев поддерживают операторы сложения и вычитания

Уинн (Wynn 1992) продемонстрировал, что младенцы представляют объекты не просто постоянными в пространстве и времени, но также подлежащими сложению и вычитанию. В данном исследовании у младенцев формировали габитуацию к присутствию одного предмета на сцене. Затем объект полностью скрывался из виду экраном.

После этого младенцы видели руку, приносящую другой, идентичный первому, предмет, опускающуюся за экран и поднимающуюся из-за него уже пустой. Вопрос состоял в том, представляют ли теперь младенцы два объекта за экраном? Тестовые демонстрации состояли из одного, двух и трех объектов.

Аналогичным образом в соответствии с концепцией нативизма младенцы задерживали взгляд на всех демонстрациях, содержавших больше или меньше двух объектов. В этом отношении младенцы демонстрировали те же ожидания, что и взрослые. Дальнейшие опыты показали, что младенцы не только в состоянии «складывать» спрятанные объекты (числом до трех), но также и способны «вычитать» то же количество спрятанных объектов. Эти результаты воспроизводились у 4- и 5-месячных младенцев (Simon et al. 1995; Koechlin et al. 1998).

Весьма показательна здесь ограниченность набора объектов (порядка трех), над которыми младенец может производить операции сложения или вычитания.

Для иллюстрации такой ограниченности набора предметов, проявлявшейся в разнообразных экспериментах, приведем исследование, где в качестве индикатора репрезентации использовалось ползание, а не нарушение ожидания (Feigenson & Carey 2005).

В этом исследовании младенцы наблюдали за тем, как крекеры по очереди раскладывались по двум коробкам. После этого младенцы могли подползти к одной из двух коробок на свой выбор и забрать крекеры. При выборе между коробкой с одним и с двумя крекерами младенцы ползли к коробке с двумя крекерами.

Таким же образом, когда в одной коробке было три крекера, а в другой — два или один, они ползли к коробке с тремя крекерами. Неожиданным открытием, однако, оказалась неспособность младенцев выбрать между коробками с четырьмя и тремя, четырьмя и двумя, и даже с четырьмя и одним крекерами. Похоже, что способность репрезентировать и запомнить четыре объекта лежит за пределами возможностей младенцев.

С учетом ограничения набора тремя объектами, похоже, что компетентность младенца нужно понимать как способность удерживать три различных объекта в рабочей памяти. На это можно ответить, что младенец может успешно складывать и вычитать очень небольшое количество объектов, не имея общего концепта числа или каких-либо компетентностей в счете. Этот вопрос будет более подробно рассмотрен в разделе 2.3.

Интермодальная репрезентация

Как было упомянуто выше, Пиаже (Piaget 1954) предположил, что сенсомоторная координация постепенно приводит к формированию понятия объекта.

Установление координации между разными видами перцептивного опыта (зрением и осязанием, например) занимает определенное время, и Пиаже считает, что эта координация у детей не может возникнуть раньше 18–24 месяцев. Мельтзофф и Мур (Meltzoff & Moore 1977) приводят экспериментальное опровержение этого утверждения. Их исследования показывают, что младенцы могут имитировать мимику экспериментатора, явным образом проявляя координацию собственных движений (и ожидаемых ощущений от мускулов) и визуального восприятия мимических движений экспериментатора. Видео по следующим ссылкам (Ferrari et al. 2006, видео S1 и S2) демонстрируют, что новорожденные макаки-резусы также обладают этой способностью.

Числа

Аналоговая система счисления

К настоящему времени накопился существенный объем эмпирических исследований и различных философских объяснений основных механизмов, формирующих представление о числах у взрослых и у детей. Существуют четкие доказательства того, что, помимо точной системы чисел, лежащей в основе формального математического мышления, у взрослых также имеется аналоговая система приблизительной оценки для репрезентации приблизительного количества (см. Dehaene 1997).

К примеру, если нам на недолгое время показать две чашки риса с 20 и с 50 зернами, мы сразу сможем сказать, в какой больше риса, даже не имея возможности сказать, сколько именно зерен лежало в каждой. Аналогичным образом мы можем выбрать между показанными нам книгами в 70 и в 100 страниц, опять же не зная точного количества страниц в каждой. Контролируемые эксперименты демонстрируют независимость суждений от переменных, коррелирующих с величиной, таких как занимаемое пространство или размер отдельного стимула. Главный характерный признак данной аналоговой системы — это ее зависимость от относительных величин: чем больше относительная разница между приблизительно оцененными величинами, тем легче происходит сравнение.

Репрезентации аналоговых величин у младенцев. Недавние исследования показали, что шестимесячные младенцы используют ту же аналоговую систему для различения чисел в наборе (McCrink & Wynn 2004b; Xu & Spelke 2000).

В одном исследовании (Xu & Spelke 2000) у детей формировали габитуацию к изображению с 8 или 16 точками. При показе нового числа точек младенцы, видевшие изначально 16 точек, утрачивали габитуацию при показе 8 точек, но сохраняли ее при новых показах 16 точек.

Аналогичным образом, младенцы, привыкшие к 8 точкам, утрачивали габитуацию при виде 16 точек, но сохраняли ее при новых показах 8 точек. (Исследовали в обоих случаях контролировали общий объем пространства, занимаемый точками, их плотность и размер.) Серия исследований показала, что шестимесячные младенцы могут успешно использовать аналоговую систему приблизительной оценки, пока соотношение величин остается 2 к 1. При демонстрации наборов точек, отличающихся в соотношении 3 к 2 (например, 24 точки против 16), младенцы этого возраста не демонстрируют способности к различению. Отметим, что минимально необходимое соотношение для успешного различения по мере взросления снижается, так что девятимесячные младенцы успешно различают величины с отношением 3 к 2. Можно предположить, что способность различать приблизительные количества каким-то образом реализуется в зрительной системе, но было доказано, что аналоговая система счисления работает на более абстрактном уровне (или, возможно, реализуется в нескольких модальностях восприятия).

У любой соответствующей возрастной группы соотношение двух величин остается одним и тем же, будь то стимул в виде количества точек в пространстве, последовательности тонов в звуке (Lipton & Spelke 2003) или даже в количестве событий (прыжков) в визуальной демонстрации (Wood & Spelke 2005).

Эти репрезентации не только поддерживают сравнение приблизительных количеств, но также и позволяют осуществлять приблизительные операции сложения и вычитания у младенцев в возрасте не менее девяти месяцев. В одном исследовании младенцам демонстрировали набор из 5 предметов, затем скрывавшихся за экраном. Затем еще один набор из 5 предметов таким же образом демонстрировали и прятали за экраном. После того, как экран убирали, младенцы задерживали взгляд на более длительное время, если за ним оказывалось 5 предметов вместо 10.

В аналогичном опыте с вычитанием, когда младенцы видели 10 объектов, скрывавшихся за экраном, а затем 5 объектов, извлекавшихся из-за экрана, они задерживали взгляд на более длительное время при демонстрации 10 объектов (McCrink & Wynn 2004a).

Рассмотренная нами приблизительная аналоговая система отличается от системы отслеживания объектов, упомянутой ранее (в частности, в эксперименте с крекерами). Система отслеживания объектов у младенцев сильно ограничена количеством предметов в наборе — это верно не только в отношении детей, но и взрослых.

Аналоговая система приблизительной оценки не имеет подобных ограничений. Было также обнаружено, что успешное различение количества у младенцев демонстрирует профиль зависимости от соотношения, характерный для аналоговой системы приблизительной оценки.

Совсем недавно эта гипотеза получила подтверждение в работе, доказывающей наличие аналоговой системы приблизительной оценки у новорожденных детей (Izard et al. 2009). В этом исследовании новорожденные дети приучались к звуковым последовательностям, содержащим фиксированное количество слогов, и затем проверялись путем визуально-пространственных изображений такого же или другого количества объектов. Младенцы спонтанным образом связывали стационарные, визуально-пространственные наборы из 4–18 объектов со звуковыми последовательностями (проговариваемыми вслух слогами) на основе приблизительного количества, что подтверждает, что абстрактные численные репрезентации имеют место с самого начала постнатального опыта.

Является ли аналоговая система универсальной для всего вида? Если такая аналоговая численная система является врожденной, то она должна проявляться во всех человеческих обществах, будь они сельскими или городскими, образованными или не имеющими школьного образования, технологически развитыми или изолированными племенными в удаленных частях света.

Для проверки этой гипотезы было проведено исследование аналоговой числовой системы в амазонском племени мундуруку — изолированном племени, не имеющем названий для чисел больше 5. Как и было предсказано, мундуруку могли сравнивать и складывать приблизительные количества, значительно превосходящие их возможности устного счета. Аналогичным образом степень их успешности падала вместе со снижением соотношений между наборами точно так же, как и в контрольной группе, набранной во Франции (Dehaene et al. 2008).

Репрезентация приблизительных величин у животных.

Если эта система счисления, которую Деэн называет нашим «числовым чувством», составляет часть наших врожденных способностей, может ли она проявляться у других видов приматов? Хаузер и его коллеги (Hauser et al. 2003) давали эдиповым тамаринам слушать последовательности с разным числом слогов. Как и люди, обезьяны обращали внимание на неожиданные стимулы. Когда они слышали неожиданное количество слогов, они поворачивали головы к громкоговорителю, служившему источником звука, демонстрируя устойчивое проявление способности к различению нового числа.

Фактически взрослые тамарины демонстрировали способность к различению, аналогичную девятимесячным младенцам.

К настоящему времени накоплен солидный объем литературы, посвященной открытиям аналоговых систем приблизительной оценки величин у различных видов животных, включая крыс, ворон, голубей, одного вида попугаев, макак-резусов, обезьян и дельфинов (общий обзор см. у Carey 2009). В целом можно сказать, что накоплена основательная фактологическая база, подтверждающая наличие достаточно древней эволюционно развившейся системы приблизительной репрезентации количества.

Аналоговая система, система отслеживания и понятие числа

Если отступить от жарких теоретических споров между эмпиристами и нативистами, навряд ли тот факт, что мы, как и множество других животных, располагаем врожденной системой различения наборов предметов по их приблизительным размерам, окажется неожиданным.

Животные, как правило, нуждаются в том, чтобы оценивать относительную величину источников пищи, количество хищников слева и справа от них и т.п. У некоторых животных эти способности могут быть включены в относительно изолированную узкоспециализированную систему.

Способность пчелы оценить относительный размер открытого ей размера источника пищи и передать эту информацию через танец разведчика является широко известным примером подобных способностей (Фриш 1980). У других животных похожие системы имеют более широкий диапазон действия, и оценке могут подвергаться разные виды вводных данных (слышимые звуки, воспринятые зрительно, на слух и иным способом прыжки и т.д.).

Гельман и Галлистель наряду с другими исследователями активно изучали подобные системы (первые исследования в этом направлении см. Gelman & Gallistel 1978).

Также не вызывает удивления и тот факт, что младенцы, научившиеся ползать, оказываются способны отличать один крекер от двух, а два крекера от трех. Это различение лежит за границами предполагаемых аналоговых систем приблизительной оценки.

Однако его наличие наводит на мысль, что в нервной системе ребенка функционирует иная система, строго определенным образом чувствительная к количеству предметов.

Эта система, судя по всему, более связанная с вниманием, является темой современных исследований (см., в частности, Pylyshyn 2007).

Животным необходимо следить за меняющимися элементами их непосредственного окружения. Согласно одной из рассматриваемых идей, существует психологическая подсистема, которая «помечает» элементы в перцептивном поле и следит за ними, наделяя метки разными свойствами. Без такой системы мы бы не имели возможности повторно идентифицировать меняющиеся со временем элементы.

Следовательно, такая система, по-видимому, служит необходимым изначальным условием для любого целостного восприятия внешнего мира, включающего двигающиеся и изменяющиеся объекты. Сложно себе представить, как животное, неспособное отслеживать объекты таким образом, могло бы этому научиться (при том, что способность к отслеживанию может возрастать).

Если текущий подход к осмыслению таких систем верен, то речь идет о существовании двух врожденных систем, каждая из которых неким образом обрабатывает числа. Аналоговая система работает с широким рядом перцептивных данных и ранжирует их в соответствии с их относительной величиной. Вторая система идентифицирует и отслеживает ограниченное количество дискретных элементов в окружающей среде.

Отметим, что аналоговая система не в состоянии нас привести к понятию точных чисел. Обнаруживаются только примерные величины — система может счесть, что два набора репрезентаций попадают в один и тот же порядок (когда соотношение их величин оказывается ниже пределов различающей способности), однако два «одинаковых» набора вовсе не обязательно имеют равное количество элементов.

Вторая система не является приблизительной. Если субъект отслеживает два объекта и к ним добавляется еще один, то, как показывают исследования Уинна, полученная разница между состояниями учитывается и ожидания субъекта меняются соответствующим образом.

Таким образом, система отслеживания объектов чувствительна к точному числу предметов, участвующих в «сцене», и в этом отношении она ближе к свойственному взрослым понятию числа.

Однако у этой системы очень ограниченный диапазон, бесполезный для проблем за пределами ее возможностей. Младенец, ползущий к банке с крекерами в вышеупомянутом исследовании, не воспринимает дополнительный четвертый крекер как еще один, сверх предыдущих отслеженных трех крекеров. Более того, младенец даже не отслеживает четвертый элемент вообще: система, кажется, странным образом вообще перестает работать, когда предел ее возможностей превышен. Таким образом, понятие числа — функция следования и все, что с ней связано, — в этой системе не поддерживается.

По этой причине некоторые исследователи выдвинули предположение, что помимо этих хорошо задокументированных систем в сознании человека должен присутствовать третий элемент — по-видимому, врожденное понятие числа, которое должно включать в себя возможности наиболее общей функции следования, являясь основой для математической компетенции у взрослых (для примера см. Leslie, Gallistel & Gelman 2007). Другие, в частности Кэри (Carey 2009), выдвинули предположение, что понятие точного числа не является врожденным, но конструируется путем языковой раскрутки (bootstrapping), вкратце описанной Куайном (2000).

Эти обсуждения представляют особый интерес, так как несмотря на то, что сторонники обеих позиций относятся к нативистам и признают наличие врожденных «числовых» систем, в данном поиске адекватного психологического понимания наших отличительных арифметических способностей без элементов научения не обойтись.

Таким образом, простой вопрос «Является ли понятие числа врожденным?» — оказывается чересчур простым. Как бы ни разрешились текущие дискуссии на эту тему, следует ожидать, что достижение взрослого уровня числовой компетентности является довольно сложным явлением, включающим как врожденные, так и выученные элементы. Наверняка картина, которая будет складываться в рамках прочих дискуссий между эмпиристами и нативистами, окажется не менее сложной.

Сознание и агентность

Экспериментальная парадигма модели психики

Примак и Вудрафф в своей новаторской работе 1978 года поставили вопрос, обладают ли шимпанзе «моделью психики» (theory of mind) — иными словами, приписывают ли они ментальные состояния другим особям и способны ли они — подобно взрослым людям — предсказывать и объяснять поведение на основе гипотез относительно этих состояний. Влияние Пиаже на это направление исследований проявилось в том, что никто к тому моменту не задавался аналогичным вопросом в отношении человеческих младенцев; Пиаже считал, что младенцы в принципе не обладали полноценным представлением об окружающем мире, не говоря уже о мире, в котором присутствуют сознательные субъекты. Исследования шимпанзе привели к взрывообразному росту исследований, посвященных развитию модели психики у человека.

Деннет и ряд других философов, комментируя работу Примака и Вудраффа, отметили, что успешное предсказание действий другого субъекта не является доказательством наличия модели психики. Представим себе следующую ситуацию: ребенок, участвующий в исследовании, слышит историю о мальчике по имени Макс, у которого есть конфета. Макс кладет ее в красный ящичек и идет играть на улицу. Испытуемому ребенку задают вопрос: «Когда Макс вернется и захочет забрать конфету, где он будет ее искать?»

Таким образом, ребенок, не обладающий моделью психики, все равно может дать правильный ответ путем рассуждения, что люди берут вещи оттуда, где эти вещи лежат. Деннет предложил разрешить эту неопределенность за счет задачи на понимание ложной убежденности. В этой задаче, вскоре ставшей лакмусовой бумажкой для модели психики, появляется второй персонаж, заходящий в комнату, когда Макс все еще играет на улице. Он достает конфету из красного ящичка и кладет ее в желтый.

После этого испытуемого ребенка снова спрашивают, где Макс будет искать конфету, вернувшись в кухню.

Только если ребенок справится с правильным ответом, в котором Макс будет искать конфету в красном ящичке (хотя ребенок знает, что конфета на самом деле в желтом ящичке), можно обоснованно приписывать ребенку модель психики. К настоящему времени накоплен солидный объем литературы, посвященной задаче на понимание ложной убежденности, общий вывод из которой состоит в том, что большая часть детей не старше 3 лет неверно предсказывает, что Макс будет искать конфету в желтом ящичке (в некоторых исследованиях дети говорят, что Макс думает, что она в желтом ящичке), поскольку конфета именно там и лежит, в то время как где-то в промежутке между 3,5 и 4 годами дети начинают решать эту задачу успешно.

В течении двадцати лет успешное решение задачи на понимание ложной убежденности считалось единственным надежным признаком наличия модели психики. Любые социальные компетенции, демонстрируемые детьми до прохождения теста на понимание ложной убежденности, считались не более чем предпосылками для появления модели психики.

Недавно, однако, исследователями в области когнитивного развития было выдвинуто предположение о том, что успешное решение этой задачи не является ни необходимым, ни достаточным для атрибуции модели психики и что отсутствие других способов проверки наличия модели психики привело к слишком узкому пониманию этой концептуальной области (Bloom и German 2000). Последние несколько лет были отмечены разнообразием исследований, связанных с атрибуцией ментальных состояний и в целом социальным познанием у младенцев. Следующий раздел посвящен группе ключевых концептов, связанных с пониманием социального познания, таких как целенаправленность, агентность и рациональность.

Целенаправленность

Исследование Вудварда 1998 года о понимании целей шестимесячными младенцами является хорошим примером того, как в последнее время проводятся исследования в этой области. Младенцы следили за рукой, двигающейся по сцене и раз за разом хватающей один из двух объектов на противоположных сторонах сцены. Рука постоянно двигалась по одной и той же траектории к одной и той же стороне сцены и хватала один и тот же объект. После габитуации к этой демонстрации Вудвард поменял местами локации двух объектов. Теперь происходило одно из двух событий: либо рука изменяла свою траекторию, чтобы схватить тот же объект, что и до этого (поскольку объект был теперь на другой стороне сцены), либо же она двигалась так же, как и раньше, хватая другой объект.

Время задержки взгляда показывало, что младенцы были в большей степени удивлены, когда рука двигалась так же, как раньше, хватая другой объект, чем когда она изменяла свою траекторию, чтобы схватить исходный объект. Этот феномен может быть объяснен тем, что младенцы в каком-то смысле понимали, что ранее хватаемый объект являлся предпочтительной целью руки. Чтобы проверить, действительно ли это лежит в основе реакции детей, в исследование были введены контрольные условия для исключения других возможных причин.

В одном контрольном условии рука была заменена прутом с губкой на конце. Когда прут с губкой (чья общая форма напоминала человеческую руку) следовали по старой траектории и касались нового объекта, дети не проявляли ответной реакции; они реагировали только в том случае, когда прут с губкой двигались по новой траектории к старому объекту. Из этого можно было сделать вывод, что младенцы не воспринимали действия прута с губкой как целенаправленные.

Что именно в присутствии человеческой руки говорит о наличии цели? Будет ли любое действие, подразумевающее повторяющийся контакт между человеческой рукой и одной из игрушек, запускать атрибуцию целенаправленности? Вудвард (Woodward 1999) продемонстрировал, что это не так. В его исследовании вновь использовалась человеческая рука, однако она просто свешивалась в демонстрационное поле таким образом, что контакт происходил между игрушкой и тыльной стороной руки. В этом случае происходил контакт, но не хватание.

В таких обстоятельствах взрослые не были склонны расценивать действие как целенаправленное, и то же самое было верно и для младенцев. Когда ладонь и рука двигались по старому пути (касаясь нового объекта), младенцы не реагировали; они, однако, реагировали, когда рука двигалась по новой траектории, даже если она касалась при этом того же объекта, что и ранее.

Из этого можно сделать предположение, что пятимесячные младенцы, равно как и взрослые, приписывают целенаправленность — опять же, «в каком-то смысле» — человеческой руке, которая тянется и хватает объект, но не руке, которая просто висит, пассивно контактируя с объектом.

Как младенцы определяют, что видимое ими движение является целенаправленным? Было выдвинуто предположение, что они сперва ограничивают атрибуцию целей только другими людьми и потом, по мере накопления опыта, распространяют ее и на других животных (Woodward 2005; Meltzoff 2005). Недавнее исследование, однако, ставит это предположение под вопрос.

В нем (Luo & Baillargeon 2005) младенцы устойчиво приписывали целенаправленность движущейся коробке, которую они до этого видели самостоятельно движущейся. Главное отличие между прутом с губкой, использовавшимся в исследовании Вудварда, и движущейся коробкой в этом исследовании, видимо, заключается в информации о самостоятельном движении.

Прут с губкой, в отличие от коробки, не проявляли признаков самостоятельного движения. Самостоятельное движение, по утверждению авторов, сигнализирует об агентности объекта, а агенты в представлении младенца имеют цели. Эти результаты не так давно были воспроизведены на трехмесячных младенцах (Luo 2011).

В исследовании (Luo & Johnson 2009) шестимесячные младенцы видели, как другой человек смотрел на два различных объекта и несколько раз протягивал руку к одному и тому же объекту. Время задержки взгляда показывает, что младенцы в этих условиях приписывают другому человеку предпочтение выбранного предмета.

С другой стороны, в условиях, когда младенцы видели два объекта, но также видели, что другой человек видел только один объект, атрибуции предпочтения выявлено не было.

В данном случае, по всей видимости, младенец учитывает то, что другой человек не может видеть второй объект, а следовательно, повторяющееся хватание первого объекта не означало предпочтения. Отсюда можно сделать вывод, что младенцы уже в этом возрасте способны атрибутировать различную перцептивную информацию разным воспринимающим субъектам («что я вижу» vs. «что видит другой»). Нативисты предполагают существование других похожих видов перцептивной «готовности» в других системах представлений о мире и действия (в частности, в системе распознавания лиц как готовности к социальной и семейной жизни).

Когнитивные ресурсы, используемые нами для реализации целенаправленного поведения и для реакции на такое поведение, имеют сложную природу; эти исследования демонстрируют, что некоторые из ресурсов задействованы на самых ранних стадиях жизни. Вместе с тем они не доказывают, что способности младенцев к выявлению целенаправленного поведения являются врожденными; они могут каким-то образом быть приобретенными на основе раннего опыта. Однако, опять же, результаты этих исследований перекладывают бремя доказательства на плечи эмпиристов. Чем раньше проявляются когнитивные ресурсы, включающие такие понятия, как намерение, цель, предпочтение и т.п., тем более спорными оказываются утверждения эмпиристов, что эти категории формируются только в результате обучения на основе предыдущего опыта.

Агентность, сотрудничество и соперничество

Еще ряд исследований (Kuhlmeier et al. 2003; Hamlin et al. 2007) демонстрирует, что младенцы не только чувствительны к проявлениям агентности, но также имеют чувство (чего-то наподобие) кооперативного поведения: они быстро отличают помощников от вредителей.

В исследовании 2007 года младенцам показывали анимацию того, что взрослые интерпретируют как сцену с красным кругом, с трудом взбирающимся по холму (Hamlin et al. 2007 — ссылка на онлайн-видео). В половине случаев младенцы видели желтый треугольник, мягко «помогающий» кругу взобраться на холм; в другой половине они видели синий квадрат, мягко сталкивающий треугольник вниз. Взрослые отчетливо воспринимают желтый треугольник в качестве помощника — агента, чей целью является помочь кругу взобраться на холм; синий квадрат они воспринимают в качестве вредителя — агента, чья цель не дать треугольнику взобраться на холм. Младенцы также способны такому различению. Шестимесячные младенцы продемонстрировали удивление в испытаниях, проводившихся после показа сценариев помощи и вреда, когда видели, что красный круг приближался к вредителю, а не к помощнику. Более того, в интерактивной версии задания младенцы выбирали дотрагиваться до помощника, а не до вредителя, когда у них был выбор.

Рациональность

Наше понимание целенаправленного поведения характеризуется принципом рациональности: при прочих равных агенты выбирают самый простой, прямой и эффективный возможный способ достижения цели. В серии исследований Цсибра с коллегами приводят доказательства того, что этот принцип используется младенцами (Csibra et al. 1999, 2003).

В последнем исследовании годовалых младенцев габитуировали к демонстрации мяча, катящегося по дороге, подпрыгивающего, когда его путь закрыт экраном, и затем продолжающего свое движение, появляясь за экраном. Во время опыта экран был убран, и младенцы могли видеть одну из двух версий демонстрации: одну с препятствием на пути и другую без препятствия.

Задержка взгляда на демонстрации с версией без препятствия показала, что подпрыгивание без явной на то причины воспринималось младенцами как неожиданное. При наличии препятствия, напротив, перепрыгивание через него являлось прямым и эффективным способом достижения цели и поэтому не вызывало нарушения ожиданий.

Другое исследование Цсибры и его коллег (Csibra et al. 2002) основывалось на обнаруженном Мельтцоффом (Meltzoff 1988) явлении имитации 14-месячными младенцами действий, предпринимаемых агентом для достижения цели, даже если они не являются наиболее прямыми или эффективными.

Мельтцофф показал младенцам, что можно включить светильник, поддев его головой. Когда младенцы вернулись в лабораторию на следующей неделе, они также включали свет, касаясь его головой, вместо того, чтобы просто надавить на него руками. Цсибра предположил, что это видимое противоречие рациональности на самом деле не является иррациональным.

По его мнению, ребенок мог подумать, что если бы свет можно было включить рукой, то взрослый, поведение которого они имитировали, так бы и поступил. Тот факт, что взрослый пользовался именно головой, чтобы включить свет, для ребенка означал, что это и является необходимым действием для достижения цели.

Для проверки этой гипотезы исследователи добавили условие, при котором взрослый актор не мог использовать руки, так как они были заняты: он делал вид, что ему холодно, и придерживал руками наброшенное на него одеяло. Из-за этого взрослый актор пользовался головой, чтобы зажечь светильник. Затем сравнивались реакции детей на включение светильника с занятыми руками с реакциями детей при условиях из исходного исследования Мельтцоффа, когда руки актора просто покоились на столе. В исходных условиях дети использовали голову, чтобы зажечь свет, но во втором случае, когда руки актора были заняты, они использовали руки. Это служит подтверждением того, что дети уже действовали на основании некоего принципа, связывающего эффективность и целенаправленность, и что данный принцип оказывался сильнее, чем их склонность к имитации.

Убежденность и модель психики

Вернемся к задаче на понимание ложной убежденности. Ранее было отмечено, что дети младше 3,5 лет не могут давать правильного ответа в классической парадигме. В более недавних исследованиях (Onishi & Baillargeon 2005) было продемонстрировано, что дети в возрасте 13–15 месяцев оказывались способны справиться с задачей на понимание ложной убежденности. В этих исследованиях детей приучали к демонстрации взрослого, кладущего игрушку (пластиковую дольку арбуза) в одну из двух коробок, а затем запускавшего руки в одну из коробок якобы с целью достать ее. Демонстрация должна была указать детям на то, что целью взрослого было достать игрушку. После этого игрушка перекладывалась из коробки, в которую она была изначально положена взрослым, в другую коробку.

Хотя ребенок постоянно видел, как игрушка перекладывается, и поэтому понимал, где она теперь находится, взрослый не всегда видел, куда ее переложили: в половине случаев его обзор был закрыт.

действий взрослого? Замеры задержки взгляда показали, что дети демонстрировали удивление, когда взрослый искал игрушку в новой коробке, при том что они знали, что она там действительно находится. Напротив, в испытаниях, когда взрослые видели, как игрушку кладут в новую коробку, дети были удивлены, видя, как взрослый не ищет игрушку в новом месте. На данный момент нет удовлетворительного объяснения, почему трехлетние дети не справляются со стандартной задачей на ложные убеждения, в то время как 15-месячные младенцы оказываются способны приписывать ложные убеждения другим. Что еще требуется трехлетнему ребенку помимо того, чем уже располагает 15-месячный младенец, чтобы успешно справиться с классической задачей? На этот вопрос существует множество возможных ответов, но исследования из Onishi & Baillargeon 2005 произвели в ведущейся дискуссии существенные перемены.

Животные и модель психики

Как упоминалось выше, изначально вопросы о развитии модели психики ставились в отношении шимпанзе, теперь настало время вернуться к ним и к другим человекообразным приматам. До недавнего времени большинство исследователей сходились на том, что не существует достаточных оснований предполагать наличие у приматов репрезентаций агентности, целенаправленности, внимания и др. (Povinelli 2000; Tomasello & Call 1997).

Тем не менее шимпанзе, макаки и другие приматы следят за направлением взгляда. Проводились исследования, посвященные вопросу о том, оценивают ли они при этом связь между направлением взгляда и вниманием смотрящего или связь между видением чего-то и получением информации. Некоторые недавние исследования показали, что шимпанзе предпочитают воровать еду у того человека (или в некоторых экспериментах — у более доминантного шимпанзе), который не может их видеть, чем у того человека или более доминантного шимпанзе, который может их видеть (см. Flombaum & Santos 2005; Hare et al. 2000, а также обзор у Carey 2009).

Исследования новорожденных цыплят кур являются в этом отношении весьма показательными. Реголин и его коллеги (Regolin et al. 2000) провели исследование, в котором новорожденных цыплят габитуировали к демонстрации на видео двух мячей, красного и синего.

Изначально мячи были неподвижны. Затем красный мяч начинал двигаться, врезался в синий мяч, и тот тоже начинал двигаться. После габитуации цыплятам были показаны размытые овальные мячи красного и синего цвета. Цыплята продемонстрировали реакцию импринтинга к красному мячу, но не к синему. По всей видимости, они оказались восприимчивы к проявлениям агентности — они рассматривали красный мяч в качестве агента, а синий, по-видимому, в качестве пассивного объекта.