Рационализм против эмпиризма

Впервые опубликовано 19 августа 2004 года; содержательно переработано 21 марта 2013 года.

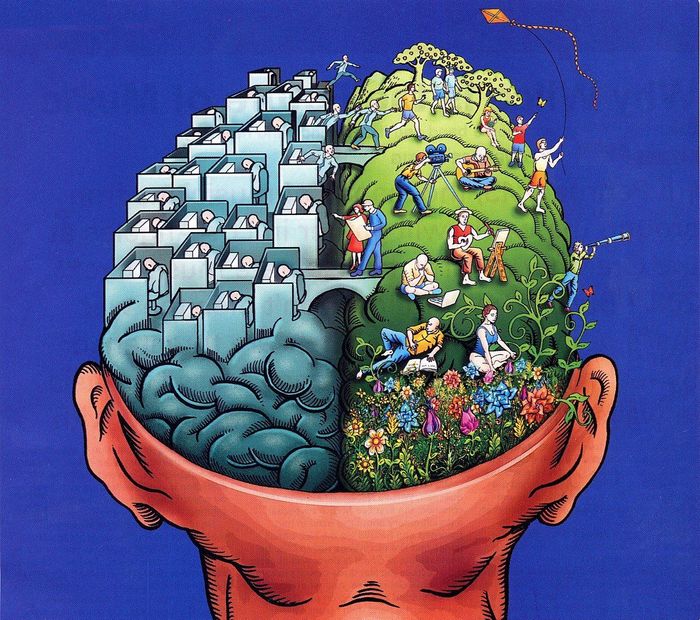

Полемика между рационализмом и эмпиризмом затрагивает вопрос о том, насколько мы зависим от чувственного опыта в попытках обрести знание. Рационалисты заявляют, что в нашем распоряжении имеются значимые средства, которые позволяют нам образовывать понятия и познавать независимо от чувственного опыта. Эмпиристы же считают, что чувственный опыт выступает единственным источником всех наших понятий и знаний.

Рационалисты обычно развивают свою точку зрения по двум направлениям. Во-первых, они указывают на случаи, когда наши понятия или знания по своему содержанию превышают сведения, которые можно получить через чувственный опыт. Во-вторых, они дают объяснения тому, как разум в том или ином виде предоставляет нам дополнительные сведения о мире. Ход рассуждений эмпиристов дополняет соображения рационалистов. Во-первых, они излагают объяснения того, как опыт снабжает нас упоминаемыми рационалистами сведениями, если они вообще у нас оказываются. (Эмпиристы временами выбирают скептицизм в качестве альтернативы рационализму: если опыт не может обеспечить нам понятия или знания, на которые ссылаются рационалисты, значит, у нас их просто нет.) Во-вторых, эмпиристы критикуют объяснения рационалистов относительно того, как именно разум служит источником понятий или знаний.

Введение

Полемика между рационализмом и эмпиризмом ведется в рамках эпистемологии, которая является областью философии, посвященной изучению природы, источников и пределов познания. Среди определяющих вопросов эпистемологии можно найти следующие:

1. Какова природа пропозиционального знания, т.е. знания о том, что конкретное положение, касающееся мира, истинно? Чтобы положение являлось предметом знания, мы должны верить в него и оно должно быть истинным.

Однако помимо этого требуется нечто большее — дополнительный элемент, отличающий знание от счастливой догадки. Назовем его «обоснование». Большой объем философских сочинений посвящен попыткам определить природу обоснования.

2. Как мы можем получить знание?

Мы способны формировать истинные убеждения посредством счастливых догадок. Куда менее очевидно, как нам прийти к обоснованным убеждениям. Более того, чтобы познавать мир, мы должны мыслить о нем, и неясно, откуда в нашем распоряжении оказываются понятия, используемые в мышлении, и есть ли у нас хоть какая-то гарантия того, что деление мира сообразно нашим понятиям соответствует делениям в реальности.

3. Каковы пределы нашего познания?

Некоторые аспекты мира могут находиться в пределах нашего мышления, но при этом лежать за пределами нашего познания; сталкиваясь с их альтернативными описаниями, мы не можем знать, какое из них истинно. Другие аспекты мира, в свою очередь, могут выходить за пределы нашего мышления, и мы не способны даже вразумительно описать их, не говоря уже о том, чтобы понять, какое из описаний истинно.

Разногласия между рационалистами и эмпиристами в основном лежат в плоскости второго вопроса, касающегося источников наших понятий и знаний. Иногда их разногласия ведут к тому, что и на другие вопросы их ответы оказываются противоречащими друг другу. Они могут расходиться во мнениях по поводу природы обоснования или пределов нашего мышления и познания. Эта статья посвящена разбору альтернативных ответов на второй вопрос, предлагаемых рационалистами и эмпириками.

Рационализм

Быть рационалистом означает придерживаться как минимум одного из следующих убеждений.

Тезис об интуиции/дедукции связан с тем, как наша вера в положения, касающиеся конкретной предметной области, становится обоснованной. Тезис об интуиции/дедукции: Некоторые положения, касающиеся конкретной предметной области S, познаваемы благодаря одной лишь интуиции, в то время как другие познаются посредством их дедукции из первых.

(Как мы обсудим в разделе 2 ниже, природа подобного интеллектуального «видения» нуждается в объяснении.) Дедукция — это процесс, в рамках которого мы делаем выводы на основании предоставленных интуицией предпосылок, используя корректные аргументы, т.е. при их применении вывод должен быть истинным, если истинны предпосылки. Мы интуитивно знаем, например, что число три является простым и что оно больше, чем два. Из этого знания мы можем вывести, что существует простое число, которое больше, чем два. Таким образом, интуиция и дедукция предоставляют нам априорное знание, т.е. знание, получаемое независимо от чувственного опыта.

Можно сформулировать различные версии тезиса об интуиции/дедукции, подставляя под переменную S различные предметные области. Некоторые рационалисты полагают, что математика познаваема через интуицию и дедукцию. Некоторые помещают в данную категорию этические истины. Некоторые включают сюда метафизические утверждения, к примеру, что Бог существует, у нас есть свобода воли, а наши сознание и тело являются двумя различными субстанциями. Чем больше положений относится рационалистами к области применения интуиции и дедукции и чем более спорной является истинность подобных положений или притязаний на их познание, тем радикальнее их рационализм.

Рационалисты также меняют силу своего подхода, внося поправки в свое понимание природы обоснования. Некоторые считают, что обоснованные убеждения лежат за пределами мельчайших сомнений, и утверждают, что интуиция и дедукция обеспечивают убеждения с таким высоким эпистемическим статусом. Другие рассматривают понятие обоснования более консервативно — как убеждение при отсутствии разумного сомнения — и утверждают, что интуиция и дедукция обеспечивают убеждения подобного рода. Еще одно измерение рационализма зависит от того, как его приверженцы понимают связь между интуицией, с одной стороны, и истиной, с другой. Некоторые считают, что интуиция непогрешима, заявляя, что все интуитивно схватываемое должно быть истинным. Другие в принципе допускают случаи, когда интуиция предоставляет нам ложные положения.

Вторым тезисом, связанным с рационализмом, является тезис о врожденном знании.

Тезис о врожденном знании: в силу своей рациональной природы мы обладаем знанием некоторых истин в рамках конкретной предметной области S.

Как и тезис об интуиции/дедукции, тезис о врожденном знании утверждает существование знаний, полученных априори, независимо от опыта. Разница между ними лежит в сопутствующем понимании того, как именно получено это априорное знание. Тезис об интуиции/дедукции ссылается на интуицию и последующие дедуктивные умозаключения. Тезис о врожденном знании предлагает в качестве объяснения нашу рациональную природу. Источником нашего врожденного знания не являются ни чувственный опыт, ни интуиция с дедукцией. Оно просто входит в состав нашей природы. Опыт может запустить процесс, благодаря которому это знание становится для нас осознанным, однако опыт не обеспечивает нас самим знанием, поскольку в том или ином виде оно у нас всегда было. По мнению некоторых рационалистов, мы получили эти знания в своих предыдущих воплощениях. По мнению других, они были даны нам Богом при сотворении. Есть и те, кто утверждает, что эти знания вошли в состав нашей природы благодаря естественному отбору.

Можно сформулировать различные варианты тезиса о врожденном знании, подставляя в переменную S разные предметные области. Опять же, чем больше предметов включено в область применения этого тезиса или чем более спорными являются притязания на их знание, тем более радикален вид рационализма. Трактовки обоснования, различные по силе, также ведут к различным по силе вариантам данного тезиса.

Третьим важным тезисом рационализма является тезис о врожденных понятиях.

Тезис о врожденных понятиях: в состав нашей рациональной природы входит ряд понятий, которые мы применяем в конкретной предметной области S.

Согласно тезису о врожденных понятиях, некоторые из наших понятий не приобретаются через опыт. Они входят в состав нашей рациональной природы таким образом, что хотя чувственный опыт может стимулировать процесс их осознания, он не является источником этих понятий и не определяет содержащиеся в них сведения. Некоторые утверждают, что тезис о врожденных понятиях вытекает из тезиса о врожденном знании: конкретное знание может быть врожденным лишь в том случае, если понятия, содержащиеся в неком познанном положении, также являются врожденными. Такова, например, позиция Локка{{1}} (Locke 1690: 91). Другие, например, Каррутерс, выступают против этой связки (Carruthers 1992: 53–54). Емкость и сила тезиса о врожденных понятиях зависит от того, какие понятия объявляются врожденными. Чем больше понятие кажется отделенным от опыта и умственных действий, которые мы можем совершить над опытом, тем более правдоподобно можно заявить о том, что понятие является врожденным. Так как мы не воспринимаем совершенные треугольники, однако ощущаем боль, наше понятие треугольника больше подходит на роль врожденного, чем наше понятие боли.

Тезис об интуиции/дедукции, тезис о врожденном знании и тезис о врожденных понятиях являются неотъемлемой частью рационализма: любой, называющий себя рационалистом, придерживается как минимум одного из них. Рационалисты обычно придерживаются и двух других тезисов, тесно связанных с указанными тремя, хотя можно быть рационалистом, не придерживаясь ни одного из двух. Согласно первому утверждению, чувственный опыт не способен предоставить нам то, что дает нам разум.

Тезис о незаменимости разума: знания о предметной области S, полученные нами с помощью интуиции и дедукции, а также идеи и знания об S, являющиеся для нас врожденными, не могли быть получены через чувственный опыт.

Согласно второму утверждению, разум превосходит опыт в качестве источника знаний.

Тезис о превосходстве разума: знания о предметной области S, полученные нами с помощью интуиции и дедукции или являющиеся для нас врожденными, превосходят любое знание, полученное через чувственный опыт.

Превосходство разума требует объяснений, и рационалисты предлагают различные варианты. Согласно одной точке зрения, обычно ассоциирующейся с Декартом{{2}} (Descartes 1628: 1–4), то, что мы знаем априори, является несомненным и абсолютно бесспорным, тогда как то, во что мы верим или даже что знаем на основании чувственного опыта, как минимум немного сомнительно. Другой взгляд, обычно связываемый с Платоном{{3}} («Государство»: 479е–484с), помещает превосходство априорного знания в сами познаваемые объекты. То, что мы познаем благодаря одному лишь разуму —допустим, платоновскую идею — в важном метафизическом отношении превосходит то, что мы познаем через чувственный опыт, выступая чем-то неизменным, вечным, совершенным — более высокой степенью бытия.

Большинство видов рационализма подразумевают значительную приверженность другим философским взглядам. Одним из них является отрицание скептицизма как минимум в одной из областей знания. Если мы утверждаем, что познаем некие истины посредством интуиции либо дедукции или же что у нас есть врожденное знание, мы, очевидно, отвергаем скептицизм в отношении этих истин. Рационализм в виде тезиса об интуиции/дедукции также привержен эпистемическому фундаментализму, согласно которому мы знаем некие истины, не основывая нашу убежденность в них на каких-либо иных истинах, и используем это фундаментальное знание для познания новых истин.

Эмпиризм

Эмпиристы придерживаются следующего утверждения в отношении некой предметной области.

Тезис эмпиризма: у нас нет другого источника знаний в области S или понятий, используемых нами в S, кроме чувственного опыта.

Эмпиризм в отношении конкретного предмета отклоняет соответствующую версию тезиса об интуиции/дедукции и тезиса о врожденном знании. Коль скоро у нас есть знание предмета, оно является апостериорным, т.е. зависящим от чувственного опыта. Эмпиристы также отрицают суть тезиса о врожденных понятиях — допущение о том, что у нас есть врожденные идеи в рамках некой предметной области. Чувственный опыт — наш единственный источник идей. Эмпиристы отвергают соответствующий вариант тезиса о превосходстве разума. Так как разум сам по себе не предоставляет нам никакого знания, он совершенно точно не обеспечивает нас превосходным знанием. Эмпиристы обычно отбрасывают и тезис о незаменимости разума, хотя в этом и нет необходимости. Тезис эмпиризма не подразумевает само наличие эмпирического знания. Из него следует, что знание можно получить лишь через опыт, если вообще можно. Эмпиристы могут заявлять (и некоторые из них так и делают в отношении определенных предметных областей), что рационалисты правы, когда утверждают, что опыт не может предоставить нам знание. Из этого рационалистского урока они делают вывод, что мы вообще ничего не знаем.

В моем описании ключевые допущения рационализма и эмпиризма относятся к конкретным предметным областям. Будучи сведенными к подобной относительности, рационализм и эмпиризм могут и не вступать в разногласия. Мы можем быть рационалистами в математике или конкретной ее области — и при этом эмпиристами во всех или некоторых естественных науках. Рационализм и эмпиризм конфликтуют лишь в их применении к одному и тому же предмету. Тогда начинается диспут «рационализм против эмпиризма». Тот факт, что философы могут одновременно быть и рационалистами, и эмпиристами, имеет свои последствия для схем классификации, часто применяемых в истории философии, — в особенности той схемы, что традиционно используется для описания раннего периода Нового времени, который охватывает XVII и XVIII столетия вплоть до Канта.

Как правило, важнейшие философы этой эпохи разделяются на рационалистов и эмпиристов, а затем заявляется, что они противостоят друг другу. Таким образом, Декарт, Спиноза и Лейбниц считаются континентальными рационалистами в противовес британским эмпиристам Локку, Беркли и Юму. Однако подобные общие схемы классификации следует применять с осторожностью. Взгляды отдельных философов гораздо более тонки и сложны, чем предполагает бесхитростная классификация (см. Loeb 1981 и Kenny 1986, где обсуждаются эти моменты). Локк отвергает рационализм в виде любого варианта тезиса о врожденном знании или тезиса о врожденных понятиях, однако он принимает тезис об интуиции/дедукции в отношении нашего знания о существовании Бога. Кроме того, у Декарта и Локка поразительно много схожих взглядов на природу наших идей, несмотря на то, что Декарт считает многие из них врожденными, а Локк относит их все к опыту. Из-за разделения на рационалистов и эмпиристов мы также начинаем предполагать, будто философы, находящиеся на одной стороне, работают в общем направлении исследований и за пределами эпистемологии. Таким образом, ошибочно считается, что Декарт, Спиноза и Лейбниц применяют основанную на разуме эпистемологию к общей метафизической повестке и при этом каждый из них пытается усовершенствовать достижения своих предшественников. В свою очередь, в Локке, Беркли и Юме ошибочно видят философов, постепенно отвергающих эти метафизические утверждения и сознательно стремящихся усовершенствовать достижения своих предшественников.

Важно также отметить, что разделение на рационалистов и эмпиристов не является исчерпывающим, если речь идет о возможных источниках знания. Можно утверждать, например, что мы способны получать знание в определенной области в форме божественного откровения или озарения, источником которого не являются ни разум, ни чувственный опыт.

Другими словами, небрежное использование ярлыков «рационалист» и «эмпирист», равно как и лозунга, вынесенного в заголовок этой статьи («рационализм против эмпиризма»), может ухудшить, а не углубить наше понимание предмета.

Тем не менее, важные споры, корректно описываемые как «рационализм против эмпиризма», возникают каждый раз, когда утверждения, присущие каждому из взглядов, применяются к одной и той же предметной области. Вероятно, эти дискуссии наиболее интересны тогда, когда обсуждаемый предмет лежит во внешнем мире, за пределами нашего сознания. Говоря о знании внешнего мира, полноценный рационалист утверждает, что некоторые истины об этом мире могут и должны быть известны нам априорно, что некоторые из идей, необходимых для такого знания, являются и должны являться врожденными и что оно превосходит любое другое знание, которое мы можем получить исходя из опыта. Полноценный эмпирист в ответ заявляет, что когда речь идет о природе внешнего мира, лежащего за пределами нашего сознания, опыт является единственным источником сведений. Разум может рассказать нам о взаимосвязях между нашими идеями, однако сами по себе эти идеи, а также любые истины об объективной реальности, которые они представляют, могут быть получены лишь на основании чувственного опыта. Этот спор относительно познания внешнего мира и станет основным вопросом, рассматриваемым далее.

Исторически сложилось так, что спор рационалистов и эмпиристов в эпистемологии распространился в область метафизики, где философов интересуют вопросы об устройстве реальности, включая существование Бога и такие аспекты нашей природы, как свобода воли и взаимосвязь сознания и тела. Ведущие рационалисты, такие как Декарт{{4}} (см., напр., Descartes 1641), излагали метафизические теории, к которым они, по собственным заявлениям, пришли с помощью одного лишь разума. Ведущие эмпиристы, такие как Юм{{5}} (см., напр., Hume 1739–1740), отвергали данные теории, называя их либо спекуляцией, лежащей за пределами того, что мы можем узнать через опыт, либо бессмысленными попытками описать различные аспекты мира с помощью понятий, которые опыт никак не может предоставить. Этот спор поднимает вопрос о метафизике как области знаний. Ее исходное допущение четко выразил Кант:

Сама возможность метафизики в качестве области человеческого знания подобного рода зависит от того, чью сторону мы принимаем в споре рационалистов с эмпиристами. Этот спор касается и этики. Некоторые моральные объективисты (напр., Ross 1930) считают, что некоторые основополагающие объективные нравственные истины известны нам интуитивно, в то время как некоторые моральные скептики, отрицающие подобное знание (напр., Mackie 1977), считают обращение к способности нравственной интуиции крайне неприемлемым. В последние десятилетия споры между рационалистами и эмпиристами перешли в дискуссии по поводу природы философских исследований: в какой степени следует отвечать на философские вопросы, обращаясь к разуму или опыту? (См., напр., Bealer 1999 и Alexander and Weinberg 2007.)

Тезис об интуиции/дедукции

Согласно тезису об интуиции/дедукции, одни высказывания мы познаем посредством интуиции, а остальные дедуцируем из первых. Многие эмпиристы (напр., Юм{{7}} в Hume 1748) были готовы принять данный тезис при условии, что он будет применяться исключительно к высказываниям о взаимосвязях между нашими собственными понятиями. Они согласны с тем, что мы можем интуитивно знать, что наше понятие Бога включает в себя наше понятие всеведения. В ходе простого разбора этих понятий мы способны ухватить умом, что одно из них подразумевает другое. Споры между рационалистами и эмпиристами начинаются в тот момент, когда первые утверждают, а вторые отвергают тезис об интуиции/дедукции в отношении высказываний, содержащих значимые сведения о внешнем мире. Рационалисты наподобие Декарта заявляли, что с помощью интуиции и дедукции мы можем знать, что Бог существует и сотворил мир, что наши сознание и тело — две различных субстанции, а также что сумма углов треугольника равна двум прямым углам, поскольку все эти утверждения являются истинами об объективной реальности, независимой от наших мыслей. Подобного рода варианты тезиса об интуиции/дедукции, которые разнятся по своему содержанию, и являются темой нашего разговора в этом разделе.

Одна из аргументаций в пользу тезиса об интуиции/дедукции предполагает, что мы знаем некие содержательные истины о внешнем мире, затем добавляет к этому анализ требований познания и приходит к выводу, что наше знание должно проистекать из интуиции и дедукции. Декарт заявляет, что всякое познание требует достоверности и что достоверность убеждений по поводу внешнего мира лежит за пределами возможностей чувственного опыта. Мы не можем быть полностью уверены в том, что наши чувственные впечатления не являются частью грез или масштабной иллюзии, устроенной злокозненным гением. Лишь интуиция и дедукция могут обеспечить достоверность, требуемую познанием, и учитывая тот факт, что у нас есть некие содержательные знания о внешнем мире, тезис об интуиции/дедукции верен. По словам Декарта, «всякая наука есть достоверное и очевидное познание»{{8}} (Descartes 1628: 1), и когда мы «рассмотрим все действия нашего разума, посредством которых мы можем прийти к познанию вещей без всякой боязни обмана», мы «допустим только два, а именно интуицию и дедукцию»{{9}} (Descartes 1628: 3).

Этот ход рассуждений является одним из наименее убедительных в арсенале рационалистов. Во-первых, предположение о том, что знание требует достоверности, обходится дорого, так как исключает из рассмотрения столь многое из того, что мы, как нам кажется, знаем. Во-вторых, как признают многие современные рационалисты, интуиция не всегда является источником достоверных знаний. Вероятность столкновения с обманщиком дает нам основание ставить под сомнение как наши интуиции, так и убеждения, полученные опытным путем. Насколько нам известно, обманщик может заставить нас выводить ложные положения и воспринимать несуществующие объекты. Декарт отвечает на этот вызов в своих «Размышлениях о первой философии», заявляя, что мы можем достоверно знать, что никакой обманщик вовсе не чинит препятствий нашим интуициям и дедукциям. Они непогрешимы, так как их истинность гарантирует Бог. Проблема, известная как «картезианский круг», состоит в том, что декартовское описание того, как мы получаем подобное знание, уклоняется от решения вопроса, поскольку пытается вывести заключение о том, что все наши интуиции истинны, на основании предпосылок, которые сами являются интуитивными. Более того, его объяснение не затрагивает сопутствующую проблему, которую он и сам подмечает: дедукции, задействующие достаточно длинный ряд выводов, вынуждены полагаться на нашу слабую память{{10}} (Descartes 1628: 7).

Более правдоподобный довод в пользу тезиса об интуиции/дедукции также предполагает, что мы знаем некие конкретные истины о внешнем мире, а затем ссылается на природу того, что мы знаем, а не на природу самого знания, чтобы заявить, что наше знание должно проистекать из интуиции и дедукции. Лейбниц сообщает нам следующее:

Далее Лейбниц описывает наши математические знания как «врожденные», и его доводы скорее поддерживают тезис о врожденном знании, а не тезис об интуиции/дедукции. Однако в данном контексте мы можем соотнести их и со вторым: у нас есть содержательные знания о внешнем мире, выраженные в математике, и то, что мы знаем в этой области, мы знаем как истинное с необходимостью. Опыт не может обосновывать убеждения, которые касаются необходимости. Поэтому опыт не может быть источником наших знаний. Наилучшим объяснением состоит в том, что мы получаем их посредством интуиции и дедукции. Лейбниц называет логику, метафизику и этику в качестве прочих областей, в которых наше знание схожим образом превосходит то, что можно получить опытным путем. Логические и метафизические суждения облекаются в формы необходимости, недосягаемой для опыта. Этические суждения облекаются в формы обязательства или ценности, недосягаемых для опыта, который снабжает нас сведениями лишь о сущем, а не должном.

Сила этого довода различается в зависимости от приводимых примеров предполагаемого знания. Если речь идет о спорных метафизических утверждениях (например, что Бог существует или что наше сознание — отдельная от нашего тела субстанция), исходное допущение о том, что мы знаем эти утверждения, звучит не очень убедительно. Однако у этого довода, очевидно, есть свои основания при применении к другим областям знания. Мы очень многое знаем о математике, и то, что мы знаем, мы знаем как истинное с необходимостью. Никакой опыт не может обосновать убежденность в подобной необходимости, и мы, по всей видимости, не опираемся в таком знании на какой бы то ни было опыт. Обоснованность знания в данном случае обеспечивается схватыванием положений в уме, которое, несомненно, является частью нашего познания. Аналогично, похоже, что у нас имеются некоторые этические знания, например, что при прочих равных не следует нарушать свои обещания и что удовольствие по сути своей несет благо. Никакие полученные из опыта уроки о сущем не могут гарантировать подобного знания о должном.

Эта нить рассуждений в пользу тезиса об интуиции/дедукции поднимает дополнительные вопросы, на которые необходимо ответить рационалистам. Поскольку они утверждают, что знание необходимых истин в математике или других областях, полученное с помощью интуиции и дедукции, является содержательным знанием о внешнем мире, рационалисты обязаны предоставить нам объяснение этой формы необходимости. Многие эмпиристы готовы утверждать, что «необходимость лежит в том, как мы говорим о вещах, а не в вещах, о которых мы говорим» (Quine 1966). Точно так же, если рационалисты заявляют, что познания в области этики — это знание объективной формы обязательств, они должны объяснить нам, как объективные ценности могут быть частью мира фактов, которые, по-видимому, не представляют никакой ценности.

Вероятно, больше всего от рационалистов, защищающих тезис об интуиции/дедукции, нам не хватает объяснения того, что такое интуиция и как именно она обеспечивает обоснованные истинные убеждения, касающиеся внешнего мира. Что значит интуитивно постигнуть положение и как акт интуиции подкрепляет обоснованность убеждения? Рационалисты считают, что интуиция и дедукция объясняют предполагаемое знание, которое невозможно, по их словам, объяснить чувственным опытом, но подобное объяснение посредством интуиции и дедукции требует, чтобы мы четко понимали, что такое интуиция и как она подкрепляет обоснованность убеждений. Метафорические описания интуиции как умственного «схватывания» или «видения» недостаточны, и если интуиция действительно является некой формой умственного «схватывания», похоже, единственное, что схватывается в данном случае, так это взаимосвязи между нашими идеями, а не факты внешнего мира. Более того, любая умственная способность, будь то чувственное восприятие или интуиция, снабжает нас обоснованными убеждениями лишь в том случае, если она в целом заслуживает доверия. Надежность чувственного восприятия проистекает из каузальной связи между тем, каковы внешние объекты, и тем, как мы их ощущаем. Что объясняет надежность наших интуиций относительно внешнего мира? Проистекает ли интуитивное познание конкретного истинного положения из каузального взаимодействия между нами и неким аспектом мира? О каком именно аспекте идет речь? Какова природа этого каузального взаимодействия? Тот факт, что число три является простым, по всей видимости, ни на что не влияет в каузальном отношении, не говоря уже об интуитивном знании этого факта.

Данные вопросы особенно насущны в свете классического эмпиристского ответа на этот довод. Ответ обычно приписывают Дэвиду Юму, и в основе его лежит разделение всех истинных положений на две категории.

Интуиция и дедукция способны обеспечить нам знание необходимых истин в таких областях, как математика и логика, но это знание не является содержательным знанием о внешнем мире. Это лишь знание о связях наших собственных идей. Если же рационалист меняет линию аргументации, обращаясь к знанию в области нравственности, Юм отвечает на это анализом моральных понятий, который демонстрирует, что подобное знание является знанием фактов, полученным исходя из опыта:

Наука о нравственности и критицизм суть объекты не столько ума, сколько вкуса и чувства. Красота, как нравственная, так и физическая, скорее чувствуется, нежели воспринимается. Размышляя же о ней и стараясь установить ее критерий, мы принимаем в расчет нечто новое, а именно вкус, общий всему человечеству, или какой-нибудь подобный же факт, который может быть объектом размышления и исследования{{13}}. (Hume 1748: 173)

Если рационалист обращается в поддержку своих доводов к нашему знанию метафизики, Юм отрицает, что у нас вообще есть подобное знание:

Обновленный вариант этого эмпиристского ответа, делающий больший упор на язык и природу значения, был предложен в XX веке А.Дж. Айером в его разновидности логического позитивизма. Перенимая принцип верификации значения, используемый позитивизмом, Айер относит каждое предложение, обладающее значением с точки зрения познания, к одной из двух категорий: оно является либо тавтологией, и поэтому истинно исключительно в силу значения своих терминов и не дает никаких содержательных сведений о мире, либо доступно для эмпирической верификации. Таким образом, знание о внешнем мире, получаемое посредством интуиции или дедукции, исключается.

Эмпиристы считают, что рационалисты, которые отстаивают тезис об интуиции/дедукции, ошибаются с самого начала, поскольку допускают, что нам доступно содержательное знание о внешнем мире, которое превышает знание, обосновываемое опытом. Это не так.

Однако ответ эмпиристов также сталкивается с некоторыми затруднениями. Представляется, будто познания в математике касаются чего-то большего, нежели чем наших собственных понятий. Точно так же наше знание моральных суждений, по всей видимости, описывает не только то, что мы чувствуем или как действуем, но и то, как нам следует себя вести. Общие принципы, лежащие в основе эмпиристских взглядов — к примеру, юмовское объяснение происхождения идей или принцип верификации значения — проблематичны сами по себе. Различные формулировки принципа верификации не выдерживают собственной проверки на наличие познавательного значения. Если мы проведем тщательный анализ «Исследования о человеческом разумении» (An Inquiry Concerning Human Understanding, 1748) Юма на предмет соответствия собственным принципам, нам придется перечеркнуть многие из разделов трактата.

В общем и целом у рационалистов есть сильные доводы в пользу тезиса об интуиции/дедукции относительно нашего содержательного знания о внешнем мире, однако успех их аргументации зависит от того, насколько хорошо они могут ответить на вопросы о природе и эпистемической силе интуиции, насущность которых подкрепляется классическим ответом эмпириков.

Тезис о врожденном знании

Тезис о врожденном знании, как и тезис об интуиции/дедукции, утверждает, что мы обладаем априорным знанием, однако не приводит интуицию и дедукцию в качестве объяснения и источника этого знания. Согласно этому тезису, априорное знание входит в состав нашей рациональной природы. Опыт может стимулировать осознание нами этого знания, однако не он нас им снабжает. Знание уже у нас есть.

Первую версию тезиса о врожденном знании мы обнаруживаем у Платона в диалоге «Манон»{{16}}, где он представлен в виде учения о припоминании. Это учение частично исходит из парадокса, возникающего, когда мы пытаемся объяснить суть исследования. Как мы обретаем знание геометрической теоремы? Мы проводим исследования вопроса, однако знание по итогам исследований кажется невозможным («Менон»: 80d–e). Мы либо уже знаем теорему в начале нашего исследования, либо не знаем. Если у нас уже есть знание, для исследования нет места. Если знания у нас нет, мы не знаем, чего мы ищем, и не сможем осознать его, когда найдем. Так или иначе, мы не способны познать теорему посредством исследования. И все же некоторые теоремы мы знаем.

Решение этой проблемы предлагает учение о знании как припоминании. Когда мы исследуем истинность теоремы, мы одновременно и знаем, и не знаем ее. Мы обладаем знанием в виде памяти, полученной из знания этой теоремы нашей душой до ее объединения с телом. Мы лишены подобного знания в том смысле, что в процессе объединения с телом душа позабыла это знание и теперь должна вспомнить его. Познавая теорему, мы в действительности вспоминаем то, что уже знаем.

Платон иллюстрирует это учение беседой между Сократом и юным рабом, в ходе которой Сократ ведет раба от невежества к математическим познаниям. Опыт раба, облекаемый в форму вопросов и примеров Сократа, является поводом для припоминания того, что он уже знал. Метафизика Платона обеспечивает дополнительную поддержку тезису о врожденном знании: поскольку предметом знания выступают абстрактные вечные Идеи, абсолютно недосягаемые для чувственного опыта, оно априорно.

В наши дни немногие отстаивает позицию Платона. Изначальный парадокс, описываемый Платоном как «довод… под стать самым завзятым спорщикам» («Менон»: 80e), звучит как софизм. Метафизические предположения в решении требуют обоснования. Решение не дает ответа на главный вопрос: как именно душа раба познала теорему? Тезис об интуиции/дедукции предлагает равным образом, если не более правдоподобное описание того, как раб получает априорное знание. Тем не менее, позиция Платона знаменует тот вид рассуждений, который заставил многих философов принять какой-либо из вариантов тезиса о врожденном знании. Мы вполне уверены в том, что знаем определенные положения, касающиеся внешнего мира, однако не можем найти никаких адекватных объяснений тому, как это знание было получено нами, не считая заявлений о том, что оно является врожденным. Его содержание лежит за пределами всего, что приобретается напрямую через опыт или что можно получить посредством совершения мысленных действий над материалом, который был предоставлен опытом. Не похоже, чтобы это знание опиралось на интуицию или дедукцию. Его врожденность кажется наилучшим объяснением.

Ноам Хомский представляет схожие аргументы в своей «рационалистской концепции природы языка» (Chomsky 1975). Хомский утверждает, что опыт, доступный лицам, изучающим язык, слишком скуден, чтобы объяснить их знание языка. Чтобы объяснить освоение языка, мы должны предположить, что у учащихся есть врожденное знание универсальной грамматики, описывающей общую глубинную структуру естественных языков. Важно отметить, что описываемые Хомским лица, изучающие язык, не знают конкретных положений, описывающих универсальную грамматику. У них есть набор врожденных способностей или склонностей, обеспечивающих и определяющих их языковое развитие. Хомский предлагает нам теорию врожденных способностей к обучению, а не теорию врожденного знания. Его взгляды не подтверждают тезис о врожденном знании в том виде, в котором он традиционно понимался рационалистами. Как писал об этом один из комментаторов:

Питер Каррутерс утверждает, что мы обладаем врожденным знанием принципов обыденной психологии (folk psychology). Обыденная психология — это комплекс продиктованных здравым смыслом обобщений, которых придерживаются независимо от контекста или культуры. Предметом этих обобщений является взаимосвязь ментальных состояний друг с другом, с окружающей средой, состояниями организма и поведением (Carruthers 1992: 115). Обыденная психология включает в себя убеждения о том, что боль обычно является результатом травмы, что боль мешает нам сосредоточиться на задачах и что восприятия обычно вызываются неким соответствующим состоянием окружающей среды. Каррутерс отмечает сложность обыденной психологии, а также ее успешность в объяснении нашего поведения и тот факт, что ее объяснения отсылают к таким ненаблюдаемым переменным, как убеждения, желания, чувства и мысли. Он утверждает, что сложность, универсальность и глубина принципов обыденной психологии превосходят знания, которые могут быть получены через опыт, особенно когда это касается маленьких детей, которые к пяти годам уже знают многие из этих принципов. Подобное знание также не является результатом интуиции или дедукции: обобщения обыденной психологии не считаются актом умственного озарения. Как заключает Каррутерс: «[Проблему], связанную с освоением ребенком психологических обобщений, невозможно решить, если только мы не предположим, что большая часть обыденной психологии является врожденной и обнаруживается в конкретных ситуациях опытом ребенка в отношении себя и других, а не выучивается» (Carruthers 1992: 121).

Эмпиристы, а наряду с ними и некоторые рационалисты, подвергают тезис о врожденном знании критике двумя способами. Во-первых, они выдвигают объяснения того, как чувственный опыт или интуиция с дедукцией обеспечивают знание, которое якобы является врожденным. Во-вторых, они напрямую критикуют сам тезис о врожденном знании. Классический пример подобной критики представлен в работе Локка «Опыт о человеческом разумении» (An Essay Concerning Human Understanding, 1690). Локк задается вопросом о том, что вообще такое врожденное знание. Конкретные примеры знания должны существовать в нашей душе, будучи составляющими нашего рационального устройства, но как именно они находятся «в душе»? Если подразумевается, что все мы сознательно обладаем таким знанием, то это попросту ложь. Положения, часто приводимые в качестве примеров врожденного знания, включая таких правдоподобных кандидатов, как принцип, согласно которому одна и та же вещь не может одновременно существовать и не существовать, не воспринимаются сознательно детьми и людьми с серьезными ограничениями умственных способностей. Если же смысл определения подобных принципов как «врожденных» не состоит в том, чтобы указать на то, что все рациональные создания сознательно принимают их, то сложно понять, в чем же тогда смысл. «Ни про одно положение нельзя сказать, что оно находится в душе, если она раньше никогда не знала и не сознавала его»{{17}} (Locke 1690: 61).

Сторонники тезиса о врожденном знании могут ответить на возражение тем, что врожденность некоторых знаний означает, что у нас есть способность к владению ими. Это утверждение, хотя и истинное, малоинтересно.

Так что если природный отпечаток считать за способность знать, то все истины, какие когда-либо познает человек, окажутся в силу этого врожденными. И весь этот важный вопрос сведется всего лишь к неудачному способу выражения: думая сказать нечто противоположное, на деле он утверждает то же самое, что и отрицающие врожденные принципы. Ибо, мне кажется, никто никогда не отрицал того, что душа способна познавать разные истины{{18}}. (Ibid.)

Таким образом, Локк требует, чтобы защитники тезиса о врожденном знании предоставили объяснение врожденного знания, благодаря которому их позиция была бы и истинной, и интересной. Узкое толкование врожденности сталкивается с контрпримерами рациональных индивидов, не отвечающих его условиям. Широкое толкование подразумевает, что все наши знания, даже те, что очевидно проистекают из опыта, на самом деле являются врожденными.

Защитники врожденного знания принимают вызов, брошенный Локком. Чтобы избежать дилеммы Локка, Лейбниц обращается к описанию врожденности как естественной потенции{{19}} (Leibniz 1704). Ответ Питера Каррутерса схож с решением Лейбница:

Каррутерс утверждает, что наше врожденное знание обусловлено эволюционным отбором (111). В силу эволюции мы предопределены узнавать некоторые вещи (например, принципы обыденной психологии) на определенных этапах жизни в рамках естественного развития. Опыт дарит нам повод сознательно поверить в эти положения, но не основание для нашего их познания (52). Таким образом, у Каррутерса есть готовый ответ на приводимые Локком контрпримеры детей и умственно отсталых людей, не верящих в положения, которые объявляются в качестве примеров врожденного знания. Первые еще не достигли надлежащего этапа в развитии, а вторые — это люди, чье естественное развитие потерпело неудачу (49–50).

Однако тезис о врожденном знании все еще сталкивается со значительным затруднением. Мы знаем положение лишь в том случае, если оно истинно, мы в него верим и наше убеждение обосновано. Рационалисты, утверждающие существование врожденного знания, не просто заявляют о том, что в результате эволюции человека, Божественного замысла или еще каких-то факторов в определенный момент нашего развития определенные переживания вызывают нашу веру в конкретные положения таким образом, что их познание опытным путем никак не подразумевается. Их заявление еще смелее: как минимум в некоторых из этих случаев наши эмпирически вызванные, но не эмпирически обоснованные убеждения, тем не менее, являются обоснованными, а значит, представляют собой предмет знания. Как эти убеждения могут быть обоснованными, если они не получают обоснования исходя из опыта, который приводит нас к ним, или посредством интуиции и дедукции?

Некоторые рационалисты считают, что ответ дает релайабилистское описание обоснования. Согласно этой теории, убеждения обоснованы, если они сформированы процессом, который, как правило, является источником истинных, а не ложных убеждений.

Таким образом, истинные убеждения, составляющие наше врожденное знание, обоснованы, поскольку сформированы в результате надежного процесса формирования убеждений. Каррутерс утверждает, что «врожденные убеждения будут считаться за знание при условии, что процесс, с помощью которого они становятся врожденными, надежен (т.е. при условии, что процесс обычно приводит к формированию истинных убеждений)» (Carruthers 1992: 77). Он утверждает, что естественный отбор приводит к формированию некоторых убеждений и является надежным с точки зрения истины процессом.

Вполне возможно, что для рационалистов обращение к релайабилизму или схожей каузальной теории обоснования является лучшим способом усовершенствовать тезис о врожденном знании, однако задача перед ними стоит непростая. Во-первых, подобные подходы к обоснованию сами по себе довольно спорны. Во-вторых, рационалисты должны предложить описание врожденного знания, которое принимает и объясняет различие между врожденным и апостериорным знанием, и далеко не очевидно, что им удастся это сделать в рамках таких теорий. Условно говоря, предположим, что у нас есть врожденное знание некоторого положения P. Благодаря чему наше знание P является врожденным? Заострим вопрос: в чем именно состоит различие между нашим знанием P и очевидным случаем апостериорного знания (к примеру, знания о том, что нечто является красным, которое опирается на актуальное зрительное восприятие красного стола)? Почему первое является врожденным, а второе нет?

В обоих случаях у нас есть истинное и обоснованное убеждение. В обоих случаях наше убеждение предположительно получает обоснование из-за соответствия конкретному каузальному условию, например, оно является результатом надежного процесса. В обоих случаях в каузальном процессе опыт заставляет нас поверить в имеющееся положение (P или же «нечто является красным»), ведь, как признают сами защитники врожденного знания, наша убежденность в P «вызвана» опытом точно так же, как и наша убежденность в том, что нечто является красным. Похоже, что соображение, лежащее в основе тезиса о врожденном знании, состоит в том, что разница между врожденным и апостериорным знанием зависит от соотношения между опытом и убеждением в отдельном случае. Опыт, вызывающий убежденность в P, не «содержит» сведений об истинности P, в то время как зрительное восприятие красного стола «содержит» сведения о том, что нечто является красным. И все же какова природа соотношения между нашими переживаниями и тем, во что мы верим? Чего не хватает в одном случае, но при этом оно имеется в другом? В обоих случаях природа соотношения между опытом и убеждением кажется одинаковой. Каузальная связь между опытом, который вызывает нашу убежденность в P, и нашей убежденностью в P зависит от обстоятельств, как и надежность нашего процесса формирования убеждений. То же самое можно сказать о восприятии красного стола и убежденности в том, что нечто является красным. Здесь каузальная связь между опытом и убеждением также зависит от обстоятельств.

Мы могли быть устроены так, что восприятие, которое мы описываем как «нечто, кажущееся красноватым», заставило бы нас поверить не в то, что предмет красного цвета, а в то, что он горячий. Процесс, в рамках которого мы переходим от опыта к убеждению, также является надежным лишь при определенных условиях. Более того, если наш опыт красного стола «содержит» сведения о том, что нечто является красным, тогда именно данное обстоятельство, а не существование надежного процесса формирования убеждений, должно быть причиной, по которой опыт обосновывает наше убеждение. Обращаясь к релайабилизму или другой каузальной теории обоснования, рационалисты могут объяснить обоснованность врожденного знания. Однако им по-прежнему необходимо показать, как их объяснение устанавливает различие между врожденным и апостериорным знанием.

Тезис о врожденных понятиях

Согласно тезису о врожденных понятиях, некоторые из наших понятий не обретаются через опыт. Напротив, они входят в состав нашего рационального устройства, а опыт всего лишь запускает процесс, в ходе которого мы схватываем их в сознании. К этому моменту вам уже должен быть знаком основной повод для выдвижения подобной рационалистской теории: содержание некоторых из наших понятий, по всей видимости, превосходит все, что мы могли бы постигнуть с помощью опыта. Пример подобного рода рассуждений можно найти у Декарта в его «Размышлениях о первой философии». Декарт различал три вида идей: благоприобретенные, образованные нами самими и врожденные. Благоприобретенные идеи, такие как ощущение тепла, проистекают напрямую из чувственного опыта. Образованные идеи, например, идея гиппогрифа, создаются нами на основании других идей, которыми мы владеем. Врожденные идеи, такие как идеи Бога, протяженной материи, субстанции и совершенного треугольника, вкладываются Богом в наш разум при сотворении.

Рассмотрим доводы Декарта в пользу того, что наше понятие Бога как бесконечно совершенного существа является врожденным. Наше понятие Бога не проистекает напрямую из опыта, как это случается с конкретными вкусами, ощущениями и мысленными образами. Его содержание лежит за пределами всего, что мы могли бы сконструировать, совершая доступные нам умственные действия над материалом, поставляемым опытом. Опыт может дать нам понятие существа с конечными степенями различных совершенств, например, существа конечно-мудрого, конечно-сильного и конечно-благого. Однако мы не можем перейти от таких эмпирических понятий к понятию существа, обладающего бесконечным совершенством. «Я не должен считать, будто я не воспринимаю бесконечное с помощью истинной идеи, а воспринимаю его лишь путем отрицания конечного — как я воспринимаю покой и тьму через отрицание движения и света»{{20}} (Descartes 1641: 94). Декарт дополняет этот довод следующим. Мало того, что содержание нашего понятия Бога превосходит все, что дается опытом — само это понятие является предварительным условием использования полученного в опыте понятия конечного совершенства.

Эмпиристский ответ на этот ход рассуждений был дан Локком{{22}} (Locke 1690: 91–107). Во-первых, необходимо объяснить, что значит обладание врожденным понятием. Если обладание врожденным понятием влечет за собой его сознательное обдумывание в настоящем или прошлом, то позицию Декарта можно оспорить, обратившись к очевидным контрпримерам. Маленькие дети и люди других культур не обдумывают сознательно понятие Бога и не делали этого раньше. Во-вторых, можно выдвинуть следующее возражение: мы в принципе способны обходиться без обращения к врожденным понятиям. Вопреки доводам Декарта мы можем объяснить, как именно опыт предоставляет нам все идеи, включая те, которые рационалисты считают врожденными, причем с тем же содержанием, которое приписывают им рационалисты.

Лейбниц предлагает рационалистский ответ на первый вопрос. Там, где Локк выдвигает образ разума как чистой доски, на которой опыт оставляет свои письмена, Лейбниц предлагает нам образ глыбы мрамора, чьи прожилки определяют, какие скульптуры таятся в ней.

Метафора Лейбница содержит наблюдение, упущенное из виду Локком. Сознание играет роль в определении природы своего содержимого. Этот довод, однако, не требует принятия тезиса о врожденных понятиях.

На вторую часть эмпиристской критики тезиса о врожденных понятиях — заявление о том, что тезис безоснователен, так как все наши идеи возможно объяснить исходя из опыта — рационалисты отвечают, сосредотачиваясь на трудностях, с которыми эмпиристы сталкиваются в попытке дать подобное объяснение. Эти трудности дают о себе знать в подходе Локка. Согласно Локку, опыт состоит из внешнего ощущения и внутренней рефлексии. Все наши идеи являются либо простыми, либо сложными, при том, что первые обретаются нами пассивно посредством ощущения или рефлексии, а вторые выстраиваются сознанием из простых материалов с помощью различных умственных действий. С самого начала описание того, как мы получаем простые идеи, допускает очевидный контрпример, который был упомянут, но отложен в сторону Юмом, представившим собственную эмпиристскую теорию. Рассмотрим мысленный образ какого-нибудь оттенка голубого. Если Локк прав, это простая идея, которая должна быть пассивно получена сознанием через опыт. Юм, однако, указывает на другой вариант:

Даже когда речь заходит о таких простых идеях, как образ конкретного оттенка голубого цвета, сознание представляет собой нечто большее, нежели чем чистую доску, на которой опыт оставляет свои письмена.

Рассмотрим также наше понятие какого-нибудь цвета, например, красного. Критики подхода Локка указывают на слабые места в его объяснении, связанные с тем, как мы обретаем такое понятие с помощью умственных действий, обобщающих отдельные случаи. Во-первых, подобное объяснение ошибочно предполагает, что различные примеры конкретного понятия обладают общей характеристикой. Каррутерс описывает возражение следующим образом:

Во-вторых, данное Локком описание обретения понятий из конкретных переживаний, по всей видимости, впадает в порочный круг:

Однако в текущей формулировке предлагаемое Локком объяснение обретения понятий, как кажется, впадает в порочный круг, поскольку способность заметить общую характеристику различных вещей предполагает, что у вас уже имееется понятие подобной характеристики. (Carruthers 1992: 55)

Рассмотрим в этом контексте данное Локком описание того, как мы обретаем наше понятие причинно-следственной связи.

Мы получаем понятие причинно-следственной связи из наблюдений о том, что некоторые вещи начинают существовать из-за применения и действия неких других вещей. Однако мы не можем сделать такое наблюдение, не обладая понятием причинно-следственной связи. Предложенное Локком описание того, как мы обретаем идею силы также впадает в схожий порочный круг.

Мы приходим к идее силы, размышляя над переменами в наших идеях, к которым приводят наши же ощущения и решения. Однако чтобы рассмотреть такую возможность — что одни вещи приводят к переменам в других, — мы уже должны располагать понятием силы.

Справиться хотя бы с некоторыми вызовами, бросаемыми эмпиристскому объяснению происхождения идей, можно посредством пересмотра нашего понимания содержания понятий в целях приведения их в большее соответствие с тем, что нам точно обеспечит опыт. Известно, что именно к такому подходу обращается Юм. Начиная в духе Локка, он различает два вида мысленных содержаний или, как он называет их, «восприятий»: впечатления и идеи. Впечатления — это содержания нашего текущего опыта: наши ощущения, чувства, эмоции, желания и т.д. Идеи — это мысленные содержания, выведенные из впечатлений. Простые идеи — это копии впечатлений. Сложные идеи выводятся из впечатлений с помощью их «соединения, перемещения, увеличения или уменьшения»{{26}}. Поскольку все наши идеи происходят таким образом из опыта, Юм предлагает нам следующий метод для определения содержания любой идеи и, следовательно, значения любого термина, используемого для ее выражения:

Используя этот критерий, Юм делает один из наиболее важных выводов из эмпиристского отрицания тезиса о врожденных понятиях. Если опыт действительно является источником всех идей, то переживания также определяют и содержание идей. Наши идеи причинно-следственной связи, субстанции, добра и зла определяются опытом, благодаря которому они были получены. Эти переживания, заявляет Юм, неспособны обеспечить содержание, которое многие рационалисты и некоторые эмпиристы, такие как Локк, приписывают соответствующим идеям. Наша неспособность объяснить то, как некоторые из понятий с содержанием, которые приписывают им рационалисты, происходят из опыта, не должна, тем не менее, вести нас к принятию тезиса о врожденных понятиях. Она должна привести нас к принятию менее смелых воззрений по поводу содержания этих понятий, и, следовательно, более осторожного толкования нашей способности описывать и понимать мир.

Возьмем, к примеру, нашу идею причинно-следственной связи. Декарт считает ее врожденной. Локк предлагает объяснение того, как она происходит из опыта, впадающее в порочный круг. Эмпиристское объяснение Юма сильно ограничивает ее содержание. Наша идея причинно-следственной связи является производной от ожиданий, укорененных в наших прошлых переживаниях постоянного соединения схожих причин и действий:

Источник нашей идеи в переживаемом опыте определяет ее содержание:

Коль скоро содержание нашего основанного на опыте понятия причинных связей ограничено таким образом, все утверждения и любые знания, которые у нас могут быть о причинно-следственных связях в мире, оказываются утверждениями и знаниями о постоянном соединении событий и о наших собственных ожиданиях. А значит, изначальные разногласия между рационалистами и эмпиристами относительно источника наших идей ведут к новым спорам об их содержании и, следовательно, содержании наших описаний мира и знаний о нем.

Как и все философские споры в целом, спор между рационалистами и эмпиристами в конечном итоге касается нашего положения в мире, в данном случае — положения в роли рациональных исследователей. В какой мере наши способности — разум и опыт — обуславливают наши попытки познавать и понимать ситуацию, в которой мы оказались?

Библиография

Цитированные источники

- Adams, R., 1975, “Where Do Our Ideas Come From? Descartes vs Locke”, reprinted in Stitch S. (ed.) Innate Ideas, Berkeley, CA: California University Press.

- Alexander, J. and Weinberg, J., 2007, “Analytic Epistemology and Experimental Philosophy,” Philosophy Compass, 2(1): 56–80.

- Ayer, A. J., 1952, Language, Truth and Logic, New York: Dover Publications.

- Bealer, G., 1999, “A Theory of the A priori,” Noûs, 33: 29–55.

- Carruthers, P., 1992, Human Knowledge and Human Nature, Oxford: Oxford University Press.

- Descartes, R., 1628, Rules for the Direction of our Native Intelligence, in Descartes: Selected Philosophical Writings, transl. John Cottingham, Robert Stoothoff and Dugald Murdoch, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

- –––, 1641, Meditations, in Descartes: Selected Philosophical Writings, transl. John Cottingham, Robert Stoothoff and Dugald Murdoch, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

- –––, 1644, Principles of Philosophy, in Descartes: Selected Philosophical Writings, transl. John Cottingham, Robert Stoothoff and Dugald Murdoch, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

- Gorham, G., 2002, “Descartes on the Innateness of All Ideas,” Canadian Journal of Philosophy, 32(3): 355–388.

- Huemer, M., 2001, Skepticism and the Veil of Perception, Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield.

- –––, 2005, Ethical Intuitionism, Hampshire: Palgrave MacMillan.

- Hume, D., 1739–40, A Treatise of Human Nature, Oxford: Oxford University Press, 1941.

- –––, 1748, An Inquiry Concerning Human Understanding, Indianapolis, IN: Bobbs- Merrill, 1955.

- Kant, I., 1783, Prolegomena to Any Future Metaphysic, transl. Jonathan Bennett, Early Modern Texts, at www.earlymoderntexts.com.

- Kenny, A., 1986, Rationalism, Empiricism and Idealism, Oxford: Oxford University Press.

- Leibniz, G., c1704, New Essays on Human Understanding, in Leinbiz: Philosophical Writings, G.H.R. Parkinson (ed.), Mary Morris and G.H.R. Parkinson (trans.), London: J.M. Dent & Sons, 1973.

- Locke, J., 1690, An Essay on Human Understanding, ed. Woolhouse, Roger, London: Peguin Books, 1997.

- Loeb, L., 1981, From Descartes to Hume: Continental Metaphysics and the Development of Modern Philosophy, Ithaca, NY: Cornell University Press.

- Mackie, J. L., 1977, Ethics: Inventing Right and Wrong, London: Penguin Books.

- Nadler, S., 2006, “The Doctrine of Ideas”, in S. Gaukroger (ed.), The Blackwell Guide to Descartes’ Meditations, Oxford: Blackwell Publishing.

- Plato, Meno, transl. W. K. C. Guthrie, Plato: Collected Dialogues, edited by Edith Hamilton and Huntington Cairns, Princeton: Princeton University Press, 1973.

- Ross, W. D., 1930, The Right and the Good, Indianapolis, IN: Hackett Publishing, 1988.

Связанные источники

- Aune, B., 1970, Rationalism, Empiricism and Pragmatism: An Introduction, New York: Random House.

- Bealer, G. and Strawson, P. F., 1992, “The Incoherence of Empiricism,” Proceedings of the Aristotelian Society (Supplementary Volume), 66: 99–143.

- Boyle, D., 2009, Descartes on Innate Ideas, London: Continum.

- Block, N., 1981, Essays in Philosophy of Psychology II, London: Methuen, Part Four.

- Bonjour, L., 1998, In Defense of Pure Reason, Cambridge: Cambridge University Press.

- Casullo, A., 2003, A priori Knowledge and Justification, New York: Oxford University Press.

- Casullo, A. (ed.), 2012, Essays on A priori Knowledge and Justification, New York: Oxford University Press.

- Cottingham, J., 1984, Rationalism, London: Paladin Books.

- Chomsky, N., 1975, “Recent Contributions to the Theory of Innate Ideas”, reprinted in S. Stitch (ed.), Innate Ideas, Berkeley, CA: California University Press.

- –––, 1988, Language and Problems of Knowledge, Cambridge, MA: MIT Press.

- De Paul, M. and W. Ramsey (eds.), 1998, Rethinking Intuition: The Psychology of Intuition and Its Role in Philosophical Inquiry, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

- Fodor, J., 1975, The Language of Thought, Cambridge, MA: Harvard University Press.

- –––, 1981, Representations, Brighton: Harvester.

- Kripke, S., 1980, Naming and Necessity, Oxford: Blackwell.

- Huemer, M., 2005, Ethical Intuitionism, New York, NY: Palgrave MacMillian.

- Quine, W. V. O., 1966, Ways of Paradox and Other Essays, New York: Random House.

- –––, 1951, “Two Dogmas of Empiricism,” in W.V.O. Quine, From a Logical Point of View, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1951.

- Stitch, S., 1975, Innate Ideas, Berkeley, CA: California University Press.