Коммунитаризм

Впервые опубликовано 4 октября 2001 года; содержательно переработано 21 марта 2016 года.

Современный коммунитаризм возник в верхних кругах англо-американской академии как критическая реакция на знаковую книгу Джона Ролза «Теория справедливости», вышедшую в 1971 году (Ролз 2010).

Опираясь прежде всего на идеи Аристотеля и Гегеля, такие политические философы, как Аласдер Макинтайр, Майкл Сэндел, Чарльз Тейлор и Майкл Уолцер, оспорили положение Ролза, гласящее, что главная задача правительства состоит в справедливом обеспечении и распределении свободы и экономических ресурсов, в которых нуждаются индивиды, чтобы жить свободно выбранной жизнью.

Эти критики либеральной теории, которые никогда не идентифицировали себя с движением коммунитаризма (этот ярлык навешивали на них другие авторы, обычно критики) [1], в гораздо меньшей степени выдвигали широкую коммунитаристскую теорию в качестве систематической альтернативы либерализму.

Тем не менее некоторые ключевые аргументы, предназначенные служить контрастом тому обесцениванию сообщества, которое происходит в либерализме, повторяются в работах четырех вышеупомянутых теоретиков (Avineri & de-Shalit 1992, Bell 1993, Berten et al. 1997, Mulhall & Swift 1996 и Rasmussen 1990).

Для ясности можно провести различие между тезисами трех видов: методологические тезисы о важности традиции и социального контекста для морального и политического рассуждения, онтологические или метафизические тезисы о социальной природе «Я», нормативные тезисы о ценности сообщества [2].

Таким образом, данная статья делится на три части. И для каждой из частей я привожу основные коммунитаристские тезисы, сопровождая их (в каждой из частей) разъяснением того, что обсуждение философских проблем в 1980-х годах во многом проложило путь для разбора политических проблем, которые, собственно, и мотивировали значительную часть коммунитаристской критики.

Универсализм vs. партикуляризм

Коммунитаристы стремились опровергнуть универсалистские претензии либеральной теории. Главной их мишенью было ролзовское описание исходного положения как «архимедовой точки», из которой может оцениваться структура социальной системы. Это позиция, чье особое достоинство состоит в том, что она позволяет рассматривать человеческую ситуацию «из перспективы вечности» [3], из всех социальных и темпоральных точек зрения.

Аласдер Макинтайр и Чарльз Тейлор утверждали, что моральное и политическое суждение будет зависеть от языка оснований и интерпретативной структуры, с помощью которой агенты рассматривают свой мир.

Следовательно, нет смысла начинать политическое предприятие, абстрагируясь от интерпретативных измерений человеческих убеждений, практик и институтов (Taylor 1985: ch. 1; MacIntyre 1978: chs 18–22; 1988: ch. 1; Benhabib 1992: 23–38, 89n4).

Майкл Уолцер развил дополнительный аргумент, согласно которому эффективная социальная критика должна отталкиваться от привычек и традиций реальных людей, живущих в конкретное время и конкретном месте, и перекликаться с ними.

Даже если с формальной процедурой универсализации (призванной предоставить определенный комплекс человеческих благ и ценностей) не возникает никаких проблем, то «любой такой комплекс должен быть рассмотрен в терминах столь абстрактных, что они будут бесполезны в размышлениях о конкретных распределениях» (Walzer 1983: 8; Young 1990: 4).

Иными словами, те либералы, которые спрашивают о том, что является справедливым, абстрагируясь от конкретных социальных контекстов, обречены на философскую непоследовательность, а те либеральные теоретики, которые применяют этот метод, чтобы убедить людей поступать справедливо, обречены на политическую бесплодность.

С тех пор Ролз пытался устранить универсалистские предпосылки из своей теории. В «Политическом либерализме» (Rawls 1993) он в коммунитаристском духе утверждает, что его концепция личности как беспристрастного гражданина дает наилучшее понимание либерально-демократической культуры и что его политическая цель заключается только в выработке правил для консенсуса в таком политическом сообществе, в котором люди желают прийти к консенсусу.

В «Праве народов» (Ролз 2010б) Ролз явным образом допускает вероятность, что либерализм, быть может, нельзя перенести во всякое время и всякое место, обрисовывая образ «благопристойного, хорошо организованного общества», которое либеральные общества должны признавать (tolerate) в международном пространстве.

Такое общество, утверждает он, не должно быть демократическим, но оно должно не проявлять агрессию по отношению к другим сообществам и обладать внутри себя «концепцией справедливости общего блага», «рациональной консультативной иерархией» и обеспечивать базовые права человека.

После того, как это было проговорено, все еще возникает ощущение, что либеральное видение, изложенное в «Теории справедливости», является наилучшим политическим идеалом, который желали бы рациональные индивиды, если бы они были способны выбирать между доступными политическими альтернативами.

Возможно, существуют нелиберальные режимы, которые можно было бы оправдать, но их следует рассматривать как допустимые и, вероятно, признаваемые лишь во вторую очередь: их не следует идеализировать и им не следует подражать.

Другие либеральные теоретики занимают более жесткую позицию против коммунитаристских уступок, утверждая, что либеральная теория может и должна быть представлена как универсально применимый идеал.

Брайан Бэрри, например, открывает свою широко цитируемую книгу «Справедливость как беспристрастность» смелым утверждением об универсальности его теории:

Бэрри признает, что теория справедливости должна быть укоренена в содержательных моральных соображениях, но его нормативное видение ограничивается ценностями и практиками западных либеральных обществ. Он определенно не заинтересован в изучении чего-либо сто́ящего из незападных политических традиций: так, его обсуждение Китая ограничивается краткой критикой Культурной революции и традиционной практики бинтования ног.

По-прежнему следует признать, что теоретики коммунитаризма в 1980-х годах были не совсем успешны в создании привлекательных образов нелиберальных сообществ. Коммунитаристский аргумент в пользу плюрализма — что нужно уважать и, возможно, учиться у нелиберальных обществ, которые могут быть столь же хороши, как и либеральные западные общества, если даже не лучше — может быть непреднамеренно подорван собственными (контр)примерами.

В «После добродетели» Аласдер Макинтайр (2000) защищал аристотелевский идеал тесного, основанного на взаимности локального сообщества, объединенного общими целями, где люди просто принимают и исполняют данные им социальные роли.

Но эта донововременная Gemeinschaft-концепция [нем. «сообщество»] всеохватного сообщества, безоговорочно одобряемого его членами, кажется, плохо подходит для сложных и раздираемых конфликтами крупных индустриальных обществ. В «Сферах справедливости» Майкл Уолцер указывает на индийскую кастовую систему как на пример нелиберального общества, «в котором социальные смыслы интегрированы и иерархичны» (Walzer 1983: 313) и которое может считаться справедливым лишь в соответствии с его собственными стандартами.

Неудивительно, что немногие читатели были вдохновлены этим примером нелиберальной справедливости (не говоря уже о том, что многие современные индийские мыслители рассматривают кастовую систему как печальное наследие прошлого, которое индийцы должны стремиться преодолеть).

В общем, использование примеров, о которых мы плохо осведомлены, непреднамеренно усиливает позицию, гласящую, что у современного либерализма практически нет обоснованных альтернатив.

Однако лишь немногие мыслители могли бы действительно рассмотреть возможность нелиберальных практик, подходящих для современного мира, коль скоро альтернативы либерализму — это Золотой век, кастовое общество, фашизм или реально существующий коммунизм.

Чтобы коммунитаристская критика либерального универсализма была хоть сколько-нибудь убедительной, мыслители должны привести убедительные контрпримеры для современного либерально-демократического режима, и в 1980-х годах коммунитаристы потерпели неудачу.

К 1990-м годам достаточно абстрактные методологические дискуссии на тему оппозиции универсализма и партикуляризма исчезли с переднего края академических исследований, и сегодня обсуждение сосредотачивается на теории и практики всеобщих прав человека. Во многом это связано с усилением политической значимости прав человека после падения коммунизма в бывшем Восточном блоке. С либеральной стороны новые и все более политические голоса в пользу либерального универсализма были представлены, например, Фрэнсисом Фукуямой (2007), который выдвинул знаменитый тезис, что триумф либеральной демократии над своими соперниками означает конец истории. Этот взгляд также вызвал вторую волну коммунитаристской критики либерального универсализма (или вдохнул в нее новую жизнь), и полемика стала более конкретной и политической в своем предмете.

Нет нужды говорить, что недолгий всплеск либеральной эйфории, последовавший за падением коммунизма в Восточном блоке, уступил место трезвой оценке трудностей реализации либеральных практик за пределами Западного мира. Сейчас повсеместно признается, что жестокие этнические войны, крайняя нищета, деградация окружающей среды и повсеместная коррупция — если назвать лишь некоторые из наиболее очевидных проблем, с которыми сталкивается развивающийся мир — ставят серьезные препятствия успешному установлению и консолидации либерально-демократических политических институтов.

Более глубокая проблема западной либеральной демократии приходит из региона Восточной Азии [4]. В 1990-х годах полемика развернулась вокруг понятия «азиатских ценностей», изобретенного несколькими азиатскими чиновниками и их сторонниками с целью оспорить гражданские и политические свободы западного типа. Они утверждают, что азиаты уделяют особое внимание семейной и социальной гармонии, подразумевая при этом, что люди в хаотичных и разрушающихся западных обществах должны дважды подумать о вмешательстве в Азию ради развития прав человека и демократии.

Как сказал Ли Куан Ю (Сингапур), азиаты

Такие заявления привлекли международное внимание прежде всего потому, что лидеры Восточной Азии руководствовались тем, что в докладе ОНН о человеческом развитии назвали «самым устойчивым и широко распространенным чудом развития XX века, возможно, всей истории» [6]. Но в 1997–1998 годах восточноазиатское чудо рухнуло. И, похоже, азиатские ценности стали одной из жертв кризиса.

Однако политические факторы, которые привлекли внимание к проблеме Восточной Азии, остаются в силе. Экономика Восточной Азии в конце концов восстановилась. В частности, Китай, похоже, станет экономическим и политическим тяжеловесом, способным бросить вызов гегемонии западных либерально-демократических ценностей на международной арене (см. Bell 2015).

Таким образом, часто слышны призывы к межкультурному диалогу между Западом и Востоком, предназначенному для поиска взаимопонимания и, возможно, взаимного обучения. Неспособность серьезно отнестись к политическим перспективам Восточной Азии может привести к увеличению недопониманий и созданию условий для враждебности, которых можно было бы избежать.

Однако с теоретической точки зрения следует признать, что официальная полемика по вопросу азиатских ценностей не создавала особых проблем для господствующих политических взглядов Запада.

Основная проблема заключается в том, что дебаты велись азиатскими лидерами, которые, по-видимому, руководствовались прежде всего политическими соображениями, а не искренним желанием внести конструктивный вклад в полемику между универсализмом и партикуляризмом.

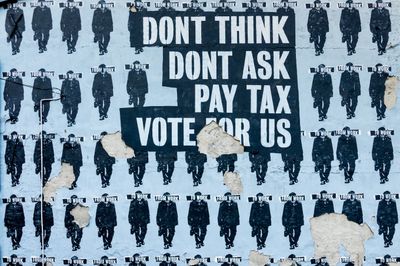

Таким образом, было легко отклонить — и совершенно правильно в большинстве случаев — азиатский вызов как эгоистичную уловку со стороны правительственных лидеров ради оправдания своего авторитарного правления перед лицом растущих запросов на демократию в их стране и за рубежом.

Не отвергая и не одобряя полностью ценности и практики, обычно реализуемые в либерально-демократическом политическом режиме, эти интеллектуалы опираются на свои собственные культурные традиции и исследуют точки схождения и различия с Западом. Хотя зачастую они отстаивают менее вызывающие взгляды, чем их правительства, в том смысле, что мало кто настаивает на полном отказе от либеральной демократии западного образца в пользу восточноазиатской альтернативы, эти неофициальные точки зрения Восточной Азии могут внести более существенный вклад в означенную дискуссию. Позвольте мне (кратко) отметить три относительно убедительных восточноазиатских аргумента в пользу культурного партикуляризма, которые контрастируют с традиционными западными аргументами в пользу либерального универсализма (см. Bell 2006: ch. 3):

1. Культурные факторы могут влиять на приоритизацию прав, и это оказывается значимым, когда права конфликтуют между собой и необходимо решить, какими из них придется жертвовать.

Например, граждане США могут быть более склонны жертвовать социальным или экономическим правом в случаях конфликта с гражданским или политическим правом: если ни конституция, ни большинство избранных демократическим путем представителей не поддерживают всеобщий доступ к здравоохранению, то право на медицинское обслуживание независимо от уровня дохода может быть урезано. Напротив, китайцы могут быть более склонны жертвовать гражданской или политической свободой в случаях конфликта с социальным или экономическим правом: ограничение права на создание независимых профсоюзных объединений может широко поддерживаться, если это необходимо для обеспечения условий экономического развития. Приоритеты, отдаваемые тем или иным правам, также могут быть значимы в случае, когда необходимо принять решение о способах расходования ограниченных ресурсов. Например, в восточноазиатских обществах с конфуцианским наследием значительное внимание будет уделяться ценности образования, и общества могут обосновать большие расходы на образование по сравнению с другими обществами с аналогичным уровнем экономического развития.

2. На обоснование прав могут влиять культурные факторы. В соответствии с аргументами «коммунитаристов 1980-х», таких как Майкл Уолцер, утверждается, что оправдание конкретной практики, которая ценится либеральными демократами-западниками, не должно основываться на абстрактном и неисторическом универсализме, который часто подрывает позиции западных либеральных демократов. Скорее, оно должно проводиться изнутри, исходя из конкретных примеров и стратегий аргументации, которые сами жители Восточной Азии используют в повседневных моральных и политических дискуссиях.

Одним из таких коммунитаристских аргументов является то, что демократические права в Сингапуре могут быть оправданы на том основании, что они способствуют укреплению связей с сообществами, такими как семья и нация (см. далее раздел 3).

3. Культурные факторы могут обеспечить моральные основания для отдельных политических практик и институтов (или по крайней мере отличаться от тех, которые встречаются в либеральных демократиях западного образца). Например, в восточноазиатских обществах, находящихся под влиянием конфуцианства, широко распространено мнение, что дети обязаны заботиться о престарелых родителях, и пренебречь этим обязательством возможно только в самых исключительных случаях [7].

Политические дискуссии, как правило, сосредоточены на вопросе о том, лучше ли реализовать право почитания родителей посредством закона, который обязывает детей предоставлять финансовую поддержку пожилым родителям (как это происходит в материковом Китае, Японии и Сингапуре), или же государство должно больше полагаться на косвенные методы, такие как налоговые и жилищные льготы, которые просто облегчают уход на дому за пожилыми людьми (как это происходит в Корее и Гонконге).

Но аргумент о наличии насущной необходимости обеспечить осуществление этого долга в Восточной Азии не является предметом политического спора.

Мыслители, находящиеся под влиянием восточноазиатских культурных традиций, таких как конфуцианство, также выступают за специфические, еще не реализованные политические практики и институты, которые вдохновляются широко распространенными культурными ценностями.

Например, китайский мыслитель Цзян Цин (Jiang Qing) высказывался за создание трехпалатного законодательного органа, уместного в рамках китайского контекста, с меритократическими «Палатой достойных людей» и «Палатой культурной преемственности», которые дополнят и уравновесят демократический законодательный орган (Jiang 2012). Корейские исследователи Хам Чайхарк (Hahm Chaihark) и Джонгрин Мо (Jongryn Mo) утверждают, что необходимо возродить и приспособить к современной эпохе такие институты династии Чосон, как политические наставления и конфуцианскую цензуру, то есть традиционные институты, которые отслеживали действия Императора (Hahm 2003, Mo 2003, Bell 2000: ch. 5).

Некоторые из них могут подойти только для обществ с конфуцианским наследием, другие могут предложить идеи для смягчения перегибов либеральной современности на Западе.

Нельзя отрицать, что они расширили дискуссию за пределы неправдоподобных альтернатив либерализму, предложенных коммунитаристскими мыслителями 1980-х годов.

Однако стоит подчеркнуть, что современные коммунитаристы не просто защищали ограниченную привязанность к определенной нелиберальной морали.

Отнюдь не утверждая, что универсалистский дискурс о правах человека должен быть полностью вытеснен особым, чувствительным к традициям политическим языком, они критиковали либералов за то, что те не воспринимают универсальность достаточно серьезно, что они не сделали того, что нужно было сделать для превращения прав человека в действительно всеобщий идеал.

Эти коммунитаристы — давайте назовем их «космополитическими критиками либерального универсализма» — предложили различные способы сделать права человека более философски последовательными и политически привлекательными.

На самом деле о целесообразности основного ряда прав человека — таких как запреты на рабство, геноцид, убийства, пытки, продолжительное произвольное заключение под стражей и систематическая дискриминация на основании расовой принадлежности — спорят мало.

Эти права стали частью международного правового обычая, и они не оспариваются в публичной риторике на международной арене.

Конечно, многие грубые нарушения происходят негласно, и перед правозащитными группами, такими как Amnesty International, стоит задача разоблачить разрыв между публичной лояльностью к правам и печальной реальностью продолжающихся злоупотреблений. Однако это в значительной степени практическая работа. Нет особого смысла писать или обсуждать целесообразность практик, которые на уровне принципа все осуждают.

Но политические мыслители и активисты во всем мире могут принимать и принимают разные стороны во многих насущных вопросах прав человека, которые выходят за рамки того, что Уолцер называет «минимальным и универсальным моральным кодексом» (Walzer 1987: 24; Walzer 1994).

Эта серая зона дискуссии включает в себя уголовное право, семейное право, права женщин, социальные и экономические права, права коренных народов и попытку универсализации демократической практики в западном духе.

Чарльз Тейлор выдвинул следующее решение (Taylor 1999). Он предлагает нам вообразить межкультурный диалог между представителями разных традиций.

Вместо того, чтобы отстаивать универсальную обоснованность своих взглядов, он предлагает участникам учесть возможность того, что их собственные убеждения могут быть ошибочными.

Таким образом, участники могут учиться у «моральных универсумов» друг друга.

Однако наступит момент, когда различия уже нельзя примирить. Тейлор явным образом признает, что различные группы, страны, религиозные сообщества и цивилизации придерживаются несовместимых фундаментальных взглядов на теологию, метафизику и человеческую природу.

В результате Тейлор утверждает, что «подлинный, непринужденный консенсус» относительно норм прав человека возможен только в случае, если мы допустим разногласие по поводу окончательных обоснований этих норм.

Вместо того, чтобы защищать оспариваемые фундаментальные ценности, мы, сталкиваясь с очагами сопротивления (и, таким образом, осуждая ценности, которые нам не нравятся в других обществах), должны попытаться абстрагироваться от этих убеждений с целью выработки «перекрывающего консенсуса» (если заимствовать термин из «Политического либерализма» Ролза) норм прав человека.

Тейлор говорит, что «мы согласились бы с нормами, но не согласились бы по поводу того, почему они являются правильными, и мы были бы рады жить в этом консенсусе, не затронутым различиями в более глубоких убеждениях» (Taylor 1999: 124).

Хотя предложение Тейлора продвигает вперед дискуссию об универсальных правах человека, оно все еще сталкивается с определенными трудностями. С одной стороны, нереалистично ожидать, что люди захотят абстрагироваться от ценностей, которые они отстаивают в ходе глобального диалога о правах человека.

Даже если люди согласятся абстрагироваться от обладающих культурной спецификой способов обоснования и применения норм, то вероятным результатом будет их исход в общую, абстрактную область согласия, которая не решает актуальные споры о правах.

Например, участники межкультурного диалога могут договориться о праве не подвергать людей жестокому и неординарному наказанию, в то же время радикально не соглашаясь с тем, что это означает на практике (правоверный мусульманин может утверждать, что воровство может справедливо наказываться лишь отсечением правой руки [8], тогда как западный либерал назовет это примером жестокого и неординарного наказания).

Как мы видели, дискуссия между универсализмом и партикуляризмом перешла от довольно абстрактных методологических споров между англо-американскими философами к конкретным международным политическим спорам между философами, социологами, правительственными чиновниками и активистами неправительственных организаций.

Дискуссия о «Я»

В 1980-х годах коммунитаристские мыслители, такие как Майкл Сэндел и Чарльз Тейлор, утверждали, что либерализм Ролза основан на чрезмерно индивидуалистической концепции «Я». Принимая во внимание утверждение Ролза о том, что у нас имеется высший интерес к формированию, реализации и пересмотру наших собственных жизненных планов, он пренебрегает тем фактом, что наши «Я», как правило, определены или образованы из различных коллективных привязанностей (например, связей с семьей или религиозной традицией), которые настолько близки нам, что от них можно отказаться только ценой больших усилий, если вообще возможно.

Однако сначала давайте рассмотрим онтологическую или метафизическую дискуссию о «Я», которая привела к этому политическому выводу.

В своей важной статье «Атомизм» Чарльз Тейлор выступил против либеральной точки зрения, что «люди являются самодостаточными вне общества» (Taylor 1985, 2000). Вместо этого Тейлор защищает аристотелевскую точку зрения, согласно которой «человек является общественным животным, в самом деле — политическим животным, потому что он не самодостаточен сам по себе и в важном смысле не является самодостаточным вне полиса» (Taylor 1985: 190).

Более того, этот атомистический взгляд на «Я» может подорвать либеральное общество, потому что он не может понять, в какой степени либерализм предполагает контекст, где люди являются членами общества, к которому они принадлежат и которое способствует реализации конкретных ценностей, таких как свобода и индивидуальное разнообразие.

К счастью, большинство людей в либеральных обществах на самом деле не считают себя атомистическими «Я».

Но защищают ли в действительности либеральные мыслители идею о том, что «Я» создано ex nihilo, вне какого-либо социального контекста, и что люди могут существовать (и процветать) независимо от всех социальных контекстов? Фактически статья Тейлора была направлена против либертарианского мыслителя Роберта Нозика. Как оказалось, коммунитаристская критика атомистического «Я» неприменима к либерализму Ролза: в части III «Теории справедливости» Ролз уделяет пристальное внимание психологическим и социальным условиям, способствующим формированию либеральных «Я», выступающих за справедливость. Но лишь немногие читатели дошли до третьей части массивного тома Ролза, поэтому коммунитаристы получили немало выгоды от своей критики либерального атомизма. Однако это обвинение не прижилось.

Если либералы и не утверждали, что люди могут полностью высвободить себя из своего социального контекста, то либеральная оценка выбора все еще предполагала такой образ субъекта, чья воля посягает на мир [9].

Опираясь на идеи Хайдеггера и Витгенштейна, коммунитаристы утверждали, что такой взгляд игнорирует то, в какой мере люди являются агентами, воплощенными в мире.

Чаще всего мы действуем исходя из нашего социального происхождения — когда ходим, одеваемся, играем в игры, говорим и т.д. — и при этом не формулируем никаких целей или не совершаем никакого выбора.

Только тогда, когда вещи выходят за пределы нормального, повседневного, невыбираемого способа существования, мы думаем о себе как о субъектах, имеющих дело с внешним миром, имеющих опыт формирования различных способов осуществления целей, выбора этих способов и принятия ответственности за результаты наших действий.

Другими словами, традиционная интенциональность вступает в игру в тот момент, когда нашего обычного способа справляться с вещами недостаточно. И все же этот механизм поломки является тем, что мы стремимся выделить, и поэтому философы утверждали, что большинство наших поступков обусловлены процессом рефлексии.

Либералы цепляются за это ошибочное допущение и выдвигают идею субъекта, стремящегося реализовать свой жизненный план, упуская из виду тот факт, что критическая рефлексия над целями является не более чем одной возможностью, реализующейся тогда, когда наши обыкновенные способы взаимодействия с вещами не достигают своей цели.

Некоторые либералы в ответ на это признают, что обширные области нашей жизни управляются невыбираемыми привычками и повседневной рутиной и что рассуждающий, предпринимающий усилия и выбирающий субъект может быть скорее исключением, чем правилом.

Однако они подчеркивают, что главное оправдание для либеральной политики, сконцентрированной прежде всего на обеспечении условий для индивидов, ведущих автономную жизнь, опирается на возможность и желательность нормативного самоопределения, то есть на важность совершаемого выбора в отношении вещей, которые мы ценим (Doppelt 1989). Хотя может быть верным, что определенные общественные практики часто или даже в основном управляют нашим поведением за нашей спиной, отсюда не следует, что эти практики должны цениться или рефлексивно поддерживаться в неординарных моментах существования.

Еще менее должно поддерживать эти практики правительство. То, что в конечном итоге заботит либералов — это обеспечение правами, властью и возможностями, которые необходимы индивидам для развития и реализации своих представлений о благой жизни.

Однако эта ограниченная версия либерального «Я» все еще подразумевает, что моральные принципы являются (или должны быть) продуктом индивидуального выбора. Коммунитаристы могут ответить, что социальный мир обеспечивает не только неморальные социальные практики (правила поведения за столом и нормы произношения), но также обеспечивает некоторого рода ориентацию в моральном пространстве. Мы не можем понять наш моральный опыт, если не поместим себя в данное моральное пространство, в авторитетные моральные горизонты. То, что Чарльз Тейлор называет «высшими, ценнейшими благами» (Taylor 1989), к которым мы должны чувствовать приверженность и которые накладывают на нас моральные обязательства независимо от наших реальных предпочтений, не является изобретением индивидов. Скорее, они располагаются внутри социального мира, который обеспечивает структуру низшего и высшего. Таким образом, либеральный идеал «Я», свободно изобретающего собственные моральные принципы или частную концепцию блага, неспособен отдать должное нашему реальному моральному опыту.

Но, опять же, либералам не нужно отрицать допущение, что наш социальный мир обеспечивает структуру низшего и высшего. Они также не обязаны предполагать, что мы должны рассматривать наш собственный моральный взгляд как свободно изобретенный. Уилл Кимлика, например, явным образом признает, что вещи приобретают для нас ценность лишь в той мере, в какой наша культура наделила их значением, в той мере, в какой они вписываются в паттерны поведения, признанного теми, кто разделяет определенную форму жизни как способ ведения благой жизни (Kymlicka 1989: 166). Однако тот факт, что этот социальный мир задает диапазон того, что следует делать, достигать или осуществлять, не подрывает либеральную ценность автономии, поскольку остается еще значительное пространство для осуществляемого внутри данного диапазона свободного выбора.

Коммунитаристы могут ответить на это, поставив под сомнение идею, что выбор является имманентно (intrinsically) ценным, что определенный моральный принцип или коллективная преданность являются более ценными просто потому, что они были выбраны индивидуальным субъектом после обсуждения и сравнения с другими альтернативами.

Если у нас имеется интерес высшего порядка в выборе наших главных проектов и жизненных планов (независимо от того, что выбрано), отсюда должно следовать, что что-то принципиально не так с нашими неизбранными привязанностями и проектами. Но данная точка зрения противоречит нашему самопониманию. Мы обычно думаем о себе, говорит Майкл Сэндел, «как о членах этой семьи, этого сообщества, этой нации или этого народа, как о носителях этой истории, как о сыновьях или дочерях этой революции, как о гражданах этой республики» (Sandel 1981: 179), и наши социальные привязанности чаще всего усваиваются в ходе нашего воспитания невольно, а рациональный выбор не играет в них никакой роли. Я не выбирал любить мать и отца, заботиться о районе, в котором я вырос, испытывать особые чувства к жителям моей страны, и трудно понять, почему кто-то может подумать, что я выбрал эти привязанности или что я должен был сделать это. На самом деле может быть что-то неприятное в ком-то, кто ставит под сомнение то, что ему или ей глубоко небезразлично. Конечно, ни один брак не сможет продлиться долго, если фундаментальные представления о любви и доверии постоянно являются предметом для обсуждения!

Также не очевидно, что, скажем, тот, кто совершает хороший поступок после длительного подсчета плюсов и минусов, морально превосходит тип людей, похожих на Мать Терезу, которые нерефлексивно и спонтанно действуют во имя интересов других людей.

Вполне возможно, что есть некоторые невыбираемые привязанности, которые не должны подвергаться критическому осмыслению и одобрению.

И иногда бывает так, что чрезмерное обдумывание предметов нашей заботы может приводить к обратным результатам. Но некоторые из наших целей могут быть проблематичными, и поэтому мы принципиально заинтересованы в том, чтобы поставить их под сомнение и пересмотреть. Самое главное — это не выбор наших жизненных планов. Скорее, либерализм, основанный на ценности самоопределения, требует от нас только того, чтобы мы были способны критически оценить наши цели, если это необходимо, и, следовательно, «ни одна цель или задача не освобождаются от возможного пересмотра» (Kymlicka 1989: 52; Dworkin 1989: 489; Macedo 1990: 247). Например, угнетенная женщина принципиально заинтересована в том, чтобы иметь возможность критически осмыслить традиционное понимание того, что значит быть хорошей женой и матерью. Было бы несправедливо лишать ее свободы радикального пересмотра своих планов.

Однако этот ответ все еще оставляет открытой возможность серьезного вызова либеральным основоположениям.

На самом деле этот вызов либерализму потребовал бы лишь, чтобы коммунитаристы были способны установить цель или коллективную привязанность, настолько основополагающую для своей идентичности, что она не может быть пересмотрена и отвергнута. Психоаналитик, например, может захотеть возразить, что (по крайней мере в некоторых случаях) невозможно отказаться от привязанности, которую человек испытывает к матери и что попытка отказа от нее может привести к извращенным и непреднамеренным последствиям.

Исследовательница-феминистка может указать на отношения мать–дитя как на пример определяющей характеристики личности и утверждать, что любая попытка отвергнуть ее не учитывает специфических потребностей и опыта женщин (Frazer & Lacey 1993: 53–60). На основании полевых наблюдений антрополог может утверждать, что для инуитов, проживающих на крайнем севере Канады, невозможно внезапно решить перестать быть инуитами и что единственный разумный ответ — признать и принять эту основополагающую особенность его личности.

Или активист, выступающий за признание законности гомосексуальных отношений, может утверждать, что для геев одновременно невозможно и нежелательно подавлять свою биологически заданную сексуальную идентичность. Эти аргументы не являются неправдоподобными, но они ставят под сомнение либеральную точку зрения, что ни одна конкретная цель или ни одно обязательство не должны выходить за рамки критических размышлений и быть открытыми для пересмотра.

Предположим чисто теоретически, что мы можем выделить одну определенную привязанность, сколь глубоко укоренившуюся, что ее невозможно осознать, и столь значимую для благополучия индивида, что индивид может отбросить ее лишь ценой серьезного психологического недуга. Такой исход лежит за пределами желаемой перемены и человек утрачивает обязательство ценой попадания в состояние дезориентации, в котором он оказывается неспособен занять позицию относительно значимых вещей (Taylor 1989: 26–27).

Действительно ли это угрожает либеральной политике?

Да, возможно, если либеральная политика и вправду основывается на либеральном понимании «Я». К счастью, это не так. Когда мы перечитываем некоторые тексты коммунитаристов 1980-х годов, в них обнаруживается допущение, что как только вы выдвинете неправильные основания, касающиеся либерального понимания «Я», то вся конструкция разрушается.

Задача состоит в том, чтобы критиковать лежащую в основе философию «Я», привлекать людей на вашу сторону и следствие этого мы получим совершенно новое коммунитарное общество, которые ничем не обязано либеральной традиции.

Должно быть, это было волнующее время для будущих революционеров, но более рассудительные коммунитаристы вскоре поняли, что свержение либеральных прав никогда не было частью их повестки.

Даже если либералы ошибочно отрицают существование конститутивных целей (даже если философские обоснования либеральной формы социальной организации основаны на ценности рефлексивного выбора, прогнившей до основания), то относительно прагматичные основания заботиться о правах в современном мире все еще будут сохраняться.

Назовем некоторые из наиболее очевидных преимуществ: либеральные права часто способствуют безопасности, политической стабильности и экономической модернизации.

Вся дискуссия о «Я», похоже, была несколько ошибочной. Либералы были не правы, полагая, что им нужно предоставить неопровержимую философию «Я», чтобы оправдать либеральную политику, а коммунитаристы ошибались, полагая, что оспаривание этих оснований было достаточным для подрыва либеральной политики. Неудивительно, что обе стороны вскоре устали от споров о плюсах и минусах либерального понимания «Я». К началу 1990-х годов эти либерально-коммунитаристские дискуссии о «Я» фактически исчезли из поля зрения англо-американской философии [10].

Так что же остается от коммунитаристской концепции «Я»? Что может отличать коммунитаристов — так это то, что они более склонны утверждать, что люди крайне заинтересованы в ведении достойной общественной жизни с политическим соучастием, в которой может возникнуть необходимость поддерживать и развивать общественные привязанности, имеющие решающее значение для нашего чувства благополучия. Это необязательно должно оспаривать либеральное представление о том, что некоторые из наших общественных привязанностей могут быть проблематичными и, возможно, должны быть изменены. Поэтому государство должно защищать нашу способность формировать, реализовывать и пересматривать наши собственные жизненные планы. Но наша заинтересованность в сообществе иногда может вступать в противоречие с нашей другой жизненно важной заинтересованностью в ведении свободно избранных жизней, и коммунитаристская точка зрения заключается в том, что последняя не получает автоматически преимущество над первой в случае конфликта. В континууме между свободой и сообществом коммунитаристы более склонны выбирать последнее.

Но эти конфликты невозможно разрешить абстрактным образом. Многое зависит от эмпирического анализа реальной политики — в какой степени нашей заинтересованности в сообществе действительно угрожает чрезмерная либеральная политика, в какой степени государство может сыграть роль в исправлении ситуации, в какой степени поддержку общинных связей следует вверять гражданскому обществу и т.д. Именно это политическим коммунитаристам последнего десятилетия удалось прояснить. Давайте теперь обратимся к политике сообщества, третьей главной ветви коммунитаристской мысли.

Политика сообщества

Когда мы оглядываемся назад, представляется очевидным, что коммунитаристская критика либерализма могла быть мотивирована не столько философскими проблемами, сколько рядом насущных политических проблем, а именно: негативными социальными и психологическими последствиями, которые связаны с атомистическими тенденциями современных либеральных обществ.

И учитывая серьезность этих проблем в Соединенных Штатах, вторая волна коммунитаристов 1990-х годов, таких как Амитай Этциони и Уильям Галстон, попросту не могла не обратиться к более практической политической сфере, где подчеркивается социальная ответственность и продвигается политика, призванная остановить эрозию общественной жизни во все более расколотом обществе [11].

Большая часть этих мыслителей была представлена в ведущем коммунитаристском периодическом издании The Responsive Community [«Чуткое сообщество»], редактором которого является Амитай Этциони и которое размещает тексты разноплановой группы философов, социологов и политиков [это издание, к сожалению, прекратило свою работу в 2004 году из-за финансовых трудностей]. Этциони является также директором исследовательского центра Института исследований в области коммунитаристской политики (Institute for Communitarian Policy Studies), который выпускает рабочие документы и консультирует правительственных чиновников в Вашингтоне [12].

Такие политические коммунитаристы обвиняют и левых, и правых в наших нынешних бедах.

Политические левые жестко критикуются не только за поддержку прав на социальное обеспечение, которые экономически неустойчивы в эпоху медленного роста и старения населения, но и за перенос власти с местных сообществ и демократических институтов на централизованные бюрократические структуры, которые лучше подготовлены для управления справедливым и равным распределением благ.

И это приводит к растущему чувству бессилия и отчуждения от политического процесса.

Более того, современное государство всеобщего благосостояния с его универсализирующей логикой прав и правонаделений подорвало семейные и социальные связи в гражданском обществе, сделав обязательства перед сообществом чем-то избыточным, активно препятствуя частным усилиям по оказанию помощи другим (например, правила и строгие ограничения профсоюзов в Швеции мешают родителям добровольно участвовать в управлении некоторыми детскими садами, в которые они отправляют своих детей) и даже стимулируя процессы, которые препятствуют формированию семей (например, во многих американских штатах социальные выплаты прекращаются, если получатель вступает в брак с работающим лицом) и поощряют их распад (например, расторжение брака по взаимному согласию сторон в США часто приносит материальную выгоду родителю, не являющемуся опекуном, обычно отцу).

Либертарианские решения, одобряемые политическими правыми, прямым образом поспособствовали размыванию социальной ответственности и ценных форм общественной жизни, особенно в Великобритании и США.

Отнюдь не создавая благотворные последствия для общества, невидимая рука нерегулируемого рыночного капитализма подрывает семью (например, не все корпорации предоставляют достаточное количество отпускных дней родителям новорожденных детей), разрушает местные сообщества (например, после закрытия предприятия или смены штаб-квартиры корпорации) и подрывает политический процесс (например, американские политики в своем политическом выживании часто зависят от экономических интересов определенных групп, вследствие чего они больше не представляют сообщество в целом).

Более того, положительная переоценка алчности в эпоху Тэтчер и Рейгана оправдывала распространение инструменталистских резонов, регулирующих отношения на рынке, на сферы, ранее основанные на чувстве неподрасчетной взаимности и гражданских обязательств.

Эта тенденция была усилена растущей глобализацией, заставляющей государства подчиняться требованиям международного рынка.

Что касается именно американского контекста, такие коммунитаристские мыслители, как Мэри Энн Глендон, выдвигают обвинения против новой разновидности дискурса о правах, господствующего в последнее время (Glendon 1991).

В конечном итоге это привело к ослаблению всех призывов к правам, девальвировав действительно важные права.

Чтобы исправить дисбаланс между правами и ответственностью в США, политические коммунитаристы предлагают ввести мораторий на производство новых прав и изменение наших «привычек сердца», перестать сосредотачиваться на личной реализации и заботиться о поддержке семей, школ, своих районов и национальной политической жизни — все эти изменения должны поддерживаться определенной государственной политикой.

Обратим внимание, что те, кто высказывают это предложение, считают чем-то само собой разумеющимся уже существующие основные гражданские и политические свободы, что снимает беспокойство о том, что коммунитаристы вступают на скользкий путь авторитаризма.

Тем не менее может возникнуть опасение, что маргинальные группы, требующие новых прав (например, однополые пары, добивающиеся права на законно санкционированный брак), будут расплачиваться за эксцессы других, если коммунитаристское предложение о моратории на производство новых прав будет принято.

Однако более серьезным с точки зрения тех, кто в целом симпатизирует коммунитаристским устремлениям, является вопрос о том, что именно имеет отношение к сообществу.

Во-первых, Этциони сам пытается обосновать свою политику, ссылаясь на необходимость поддерживать баланс между социальным порядком и свободой (Etzioni 1996), в противоположность обращению к важности сообщества. Но в том, что касается озабоченности социальным порядком, нет ничего исключительно коммунитаристского.

И либералы вроде Джона Стюарта Милля, и консерваторы — последователи Бёрка настаивают на необходимости порядка. И когда термин «сообщество» используется политическими коммунитаристами, то он означает все, что им будет угодно. Хуже того, как утверждала Элизабет Фрейзер, термин часто использовался для обоснования иерархических механизмов и делегитимизации конфликтных зон и споров в современных обществах (Frazer 1999).

Тем не менее можно понимать термин «сообщество» как нормативный идеал [13]. Коммунитаристы начинают с необходимости прожить нашу жизнь как связанную с благом сообществ, в которых сформировалась наша идентичность.

Это исключает случайные привязанности, такие как членство в гольф-клубах, которые обычно не дают чувства идентичности и благополучия (коллектив авторов «Привычек сердца» (Bellah et al. 1985) используют термин «анклавы образа жизни» для описания этих привязанностей). Однако, в отличие от текстов донововременных защитников Gemeinshaft [нем. «сообщества»], здесь предполагается, что в современном мире существует много ценных форм общественной жизни.

Как правило, коммунитаристы будут обращаться к следующим типам сообществ:

- 1. Местные сообщества, или сообщества, сформированные по их географическому положению. Это, пожалуй, самое распространенное значение, закрепленное за словом «сообщество». В этом смысле сообщество привязано к некоторой локальности, оно есть физическое и географическое сообщество, имеющее определенное местоположение. Оно может относиться к маленькой деревне или большому городу. Местное сообщество также имеет аффективный компонент — оно относится к месту, которое каждый называет «домом», часто к месту, где человек родился и вырос, и к месту, где он хотел бы закончить свои дни, даже если, став взрослым, он покинул дом. По крайней мере, коммунитаристы заинтересованы в отождествлении с близким окружением.

С точки зрения политических последствий это означает, что, например, политическим властям следует учитывать реальный характер местного сообщества при рассмотрении планов развития.

Даже большие города могут и должны стремиться защищать и продвигать самобытный этос (Bell and de-Shalit 2011). Другие предложения по защите населенных пунктов включают в себя: предоставление права вето общественным советам на строительные проекты, которые не соблюдают существующие архитектурные стили; введение законов, регулирующих закрытие предприятий, для защиты местных сообществ от последствий высокой мобильности капитала и внезапных изменений в промышленности; содействие тому, чтобы корпорациями управляли местные компании (Shuman 1999); и наложение ограничений на крупные дисконтные магазины, такие как Wal-Mart, которые угрожают вытеснить небольшие и разрозненные семейные и местные магазины (Ehrenhalt 1999).

- 2. Сообщества памяти, или группы незнакомцев, разделяющие морально значимую историю. Этот термин, впервые использованный коллективом авторов «Привычек сердца», применяется к воображаемым сообществам, которые разделяют историю, насчитывающую несколько поколений. Помимо того, что такие сообщества связывают нас с прошлым, они обращают нас к будущему — его члены стремятся реализовать идеалы и чаяния, заложенные в прошлом опыте сообщества, рассматривая свои усилия отчасти как вклад в общее благо. Они привносят источник смысла и надежды в жизни людей. Типичные примеры — это нация и языковые этнокультурные группы.

Самопровозглашенные республиканцы, такие как Майкл Сэндел, уделяют особое внимание национальному политическому сообществу и выступают за меры, стимулирующие гражданскую активность и общественный дух (Sandel 1996). Однако все больше признается, что современные государства по своей природе многонациональны, и современные западные государства также должны предоставить политические права миноритарным группам. Эти политические меры широко обсуждались в недавней литературе по национализму, гражданству и мультикультурализму (Kymlicka 1995, Miller 1995, Macedo 2000, Tamir 1993).

- 3. Психологические сообщества, или сообщества тесного личного взаимодействия, управляемые чувствами доверия, сотрудничества и альтруизма. Это группы людей, которые участвуют в общей деятельности и испытывают психологическое чувство духовного единства по мере выработки общих целей. Такие сообщества, основанные на личном взаимодействии, управляются чувством доверия, сотрудничества и альтруизма в том смысле, что члены этого сообщества стремятся к благу своего сообщества и действуют во имя его интересов. Они отличаются от местных сообществ тем, что не всегда определяются локальностью и близостью. Отличаются они от сообществ памяти тем, что более «реальны» и обычно основаны на социальном взаимодействии в определенный момент времени и, следовательно, зачастую ограничены по размеру [14]. Семья является типичным примером таких сообществ. Другие примеры включают небольшие рабочие или школьные учреждения, основанные на доверии и социальном сотрудничестве.

Коммунитаристы склонны поддерживать политику, направленную на защиту и развитие связей с семьей и подобными семье группами.

Она может включать такие меры, как поощрение брака и усложнение процедуры законного расторжения брака.

Эта политика подкрепляется эмпирическими данными, подтверждающими психологические и социальные преимущества брака (Waite 1996). Коммунитаристы также склонны отдавать предпочтение такому политическому законодательству, которое помогает реорганизовать образование таким образом, чтобы самые глубокие потребности людей в принадлежности и участии в психологических сообществах прививались еще в раннем возрасте.

Политический проект коммунитаризма отличает то, что он подразумевает развитие всех трех ценных форм общественной жизни. Однако это порождает беспокойство о том, поиски благ в различных сообществах на практике могут конфликтовать друг с другом. Этциони, например, выступает за целый ряд мер по защите семьи: матери и отцы должны уделять больше времени и энергии воспитанию детей (ввиду того, что большинство детских дошкольных учреждений недостаточно заботятся о детях), профсоюзы и работодатели должны облегчить родителям работу на дому, а правительство должно заставить корпорации предоставлять шесть месяцев оплачиваемого отпуска и еще один год неоплачиваемого отпуска (Etzioni 1993: ch. 2; 1996: ch. 6).

Совокупный эффект этих изменений во взглядах и в государственной политике, по всей вероятности, состоит в превращении граждан в по большей части частные, ориентированные на семью личности.

И все же Этциони также утверждает, что американская политическая система испорчена в корне, и делает вывод, что только широкое участие добродетельных граждан в государственных делах может исправить ситуацию: «Как только граждане проинформированы, они должны с позиции гражданского долга организовать других на местном, региональном и национальном уровне и действовать исходя из своего понимания того, что требуется для наведения порядка в общественной жизни в Америке» (Etzioni 1993: 244). Но немногие располагают достаточным количеством времени и энергии, чтобы полностью посвятить себя как семейной жизни, так и общественным делам. Предпочтение одного идеала, скорее всего, подорвет другой.

Коммунитаристы, выступающие за большее участие в публичных делах и укрепление связей с рабочим местом (до такой степени, что оно становится психологическим сообществом), также сталкиваются с проблемой конфликтующих обязательств. Например, Майкл Сэндел одобряюще отзывается о «гордых мастерах» эпохи Джексона и об идее Луи Брэндайса о «промышленной демократии, в которой рабочие участвовали бы в управлении и разделяли ответственность за предприятие» (Sandel 1996: 170, 213).

Утверждается, что отождествление с рабочим местом и индустриальная демократия улучшают гражданский потенциал работников, но это необязательно так.

Точно так же активное вмешательство в семейную жизнь может вступать в противоречие с обязательствами перед публичной жизнью.

Лишь немногие будут иметь достаточно времени и энергии для широкого участия как на рабочем месте, так и в публичных делах. Напомним, что республиканское общество древних Афин полагалось на активных, разделяющих дух публичности граждан мужского пола, освобожденных от необходимости работать (рабы выполняли большую часть тяжелого труда).

Стоит также отметить, что сильная привязанность к работе может подорвать семейную жизнь. Как утверждает Тацуо Иноуэ (Tatsuo Inoue) из Токийского университета, коммунитаризм в японском стиле — сильная коммунальная идентичность, основанная на привязке к рабочему месту, — иногда приводит к karoshi (смерти от переутомления на рабочем месте) и часто лишает работников «права сидеть за обеденным столом со своими семьями» (Inoue 1993). Также либералам (при всем уважении к Рональду Дворкину) иногда приходится выбирать между идеалами (например, свобода и равенство), которые вступают друг с другом в конфликт в случае, когда человек со всей серьезностью пытается полностью реализовать один из них. Поэтому коммунитаристам, возможно, придется сделать трудный выбор между ценными формами общественной жизни.

Например, критики выступили против создания ассоциаций местных сообществ, или «сообществ, окруженных стеной», на том основании, что они подрывают участие в более широкой политике и разрушают социальную сплоченность и доверие, которые необходимы для развития социальной справедливости и поддержания демократического процесса (McKenzie 1994) [15].

Возможно ли тогда реформировать городское планирование так, чтобы люди могли развивать сильные местные сообщества, не подрывая при этом привязанность к национальному сообществу и, возможно, даже укрепляя более широкие формы публичного духа? В этом направлении было выдвинуто множество практических предложений. Например, архитекторы и градостроители в США, известные как «Новые урбанисты», предложили различные меры по укреплению процессов создания сообщества — доступное жилье, общественный транспорт, ориентированные на пешеходов среды и общественное пространство как неотъемлемая часть среды, — которые были свободны от тех порождающих «приватизацию» последствий, к которым ведут закрытые сообщества. Проблема, как указывает Джеральд Фрюг, заключается в том, что «буквально все, что они хотят сделать, теперь незаконно. Чтобы развивать новую урбанистическую версию городского проектирования, города должны были бы пересмотреть законы о муниципальном зонировании и политику развития сверху донизу» [16]. Это указывает на необходимость таких мер публичной политики, которые были бы специально разработаны для поддержки взаимодополняющих форм общественных привязанностей.

Было бы неверно предполагать, что коммунитаристские цели всегда конфликтуют между собой, так что следует учитывать возможность того, что индивидуальные права и коммунитаристские цели могут сосуществовать и дополнять друг друга [17]. Например, относительно Сингапура можно утверждать, что наиболее гарантированные демократические права будут влиять на укрепление приверженности общему национальному благу [18]. Правительство Сингапура не скрывает тот факт, что это осложняет жизнь многим, кто стремится выйти на политическую арену со стороны оппозиционных партий. В период с 1971 по 1993 год, по словам генерального прокурора Чана Сека Кеонга (Chan Sek Keong), одиннадцать оппозиционных политиков обанкротились (потеряв право участвовать в выборах) [19]. Такие действия (намеренные или нет) служат непатриотическим сигналом всему сообществу: политика — это опасная игра для тех, кто не был специально помазан на власть высшим руководством правящей партии, поэтому вам следует ограничиться своими личными делами.

Как говорит сингапурский журналист Чериан Джордж, навряд ли можно обвинять людей в игнорировании их социальных и политических обязательств,

Мораль этих историй состоит в том, что в Сингапуре лучше заниматься своим делом, зарабатывать деньги и оставить политику для политиков [20]. Говоря яснее, если цель состоит в том, чтобы обеспечить привязанность к сообществу в целом, тогда проведение действительно конкурентных выборов, включающих свободу выдвигать свою кандидатуру от оппозиции, не опасаясь мести [21], является важным первым шагом (см. также Chan 2014).

Коммунитаритстский аргумент в пользу демократических выборов особенно убедителен в небольших сообществах, где легче создать чувство общественной солидарности (в более крупных политических сообществах, таких как Китай, выборы могут способствовать дисгармонии; см. Bell 2015: chs 1, 4).

Случай Сингапура, однако, указывает на другой аспект политики сообществ, который возвращает нас к коммунитаристской защите культурного партикуляризма. Демократические реформаторы в Сингапуре обычно размышляют о демократии с точки зрения свободных и честных конкурентных выборов, которые западные аналитики часто называют «минимальной демократией». В Гонконге ситуация аналогична — стремление к «полной» демократии, выдвигаемое социальными критиками, оборачивается (не более чем) избранным законодательным органом и главой исполнительной власти.

Множество жителей Восточной Азии требуют гарантий соблюдения демократических прав, но это редко приводит к требованию, чтобы все граждане были включены в политику на постоянной основе или к мнению, как отмечает Дэвид Миллер, что «политика действительно является необходимой частью благой жизни» (Miller 2000). С одной стороны, относительное отсутствие республиканских идеалов может быть объяснено тем фактом, что в философии Восточной Азии нет аналогов Аристотеля и Жан-Жака Руссо.

Можно также утверждать, что республиканизм не находит отклика потому, что жители Восточной Азии обычно уделяют больше внимания другим формам общественной жизни — в частности, семья была важной темой в этической теории и практике конфуцианства (по сравнению с западной философией).

Короче говоря, в той мере, в которой разные формы общественной жизни конфликтуют на практике, различные культуры будут проводить границу в разных местах.

Но это не означает, что каждое сообщество проводит границу по-своему и что для моральных дискуссий или социальной критики не остается места. Тогда как может иметься веское основание для одобрения «заведенного порядка», если разделяемые воззрения соответствуют взглядам, которые разделяют и защитники, и критики политического статус-кво, чаще всего социальные критики будут особенным образом обращать внимание на коммунитаристские перегибы в определенных сообществах. Например, Чанг Кёнг-Соп (Chang Kyung-Sup) утверждает, что корейская «семейственность» наносит вред отдельным лицам и является камнем преткновения для установления демократического правления в Корее (см. Chang 2004). В этом контексте может быть нецелесообразно уделять слишком много внимания нравственным качествам семейной жизни [22].

Но другим обществам — относительно индивидуалистическим, страдающим от нежелательных социальных последствий развода, семей с одним родителем, или общинным обществам, которые оправдывают жертвование семьей в интересах работы — потребуется оживить семейную жизнь, и, быть может, они обратятся к корейской «семейственности» за поиском идей. Другими словами, то, что кажется коммунитаристским избытком в одном обществе, может стать источником вдохновения в другом.

Таким образом, вывод состоит в том, что да, сообщество является ценным — по крайней мере, таким же ценным, как потребность в свободе, если не больше [23]. Коммунитаристы проводят полезное различие между формами ценных сообществ, а англо-американские политические коммунитаристы разработали возможные варианты политики для развития этих форм.

Разновидности коммунитаристской политики в Восточной Азии открывают дополнительные возможности. Однако то, какую форму сообщества следует акцентировать, а о какой забыть, зависит от потребностей и проблем конкретных обществ. Короче говоря, политические последствия коммунитаризма зависят от культурных взглядов и социальных приоритетов конкретного контекста [24].

Позвольте мне закончить эту статью вопросом о том, почему восточноазиатским народам следует обращать внимание на коммунитаризм, когда они могут использовать богатую и разнообразную конфуцианскую традицию для выражения коммунитаристских ценностей. Как-никак, между этими философиями есть существенное совпадение: и та, и другая подчеркивает ценность отношений для благой жизни, а также важность образования и ненасильственных форм морального воспитания вкупе с юридическими правами как крайним запасным механизмом (см. Bell 2008: ch. 9). Так почему бы не придерживаться «местной» философии конфуцианства? В восточноазиатском контексте кажется странным развивать коммунитаристскую философию, которая была создана ввиду опасений по поводу индивидуалистических перегибов в западных странах, когда коммунитаристская конфуцианская традиция продолжает формировать ценности и формировать «привычки сердца» (см. Sun 2013; Hammond and Richey 2015; Billioud and Thoravel 2015).

Один из ответов заключается в том, что конфуцианство было запятнано его очевидным одобрением аморальных практик, таких как патриархальные ценности, которые способствовали подчинению и страданиям женщин.

Но современные исследовательницы-феминистки переосмыслили конфуцианство, чтобы сделать его совместимым с современными ценностями, сохраняя при этом приверженность центральным конфуцианским ценностям (см., напр., Chan 2007). И эти центральные конфуцианские ценности — преданность семье, материальному благополучию людей, меритократии в образовании и политике, а также светские взгляды — могут на самом деле в большей степени подходить для современных обществ, чем многие другие философии (учитывая тот факт, что большинство западных философов до XX века недооценивали семью).

В контексте Восточной Азии коммунитаризм может помочь устранить недостатки конфуцианства.

Например, существует противоречие между универсализирующими движениями раннего конфуцианства — Конфуций и Мэн-цзы не рассматривали возможности морально допустимых альтернатив их ценностям — и моральным плюрализмом, который характерен для современного мира. Коммунитаристы могут напомнить конфуцианцам, что их философия может в большей степени подходить к одним условиям, чем к другим, и что они должны допускать возможность морально допустимых альтернатив в различных контекстах.

Например, для конфуцианцев будет странным думать, что верующие христиане должны переключить свою исконную религиозную принадлежность с Бога на семейных предков (как для христиан было бы странным просить конфуцианцев сделать обратное).

Коммунитаристские представления о гражданском обществе как о локусе морального воспитания могут помочь исправить конфуцианскую направленность на семью как на единственный (или главный) трамплин для морального воспитания.

Конфуцианцы давно утверждали, что возможно и желательно распространить семейные ценности за пределы семьи. Но реальность, ориентированная на семью, в большинстве восточноазиатских обществ с конфуцианским наследием предполагает, что конфуцианство может быть недостаточным. Была проведена некоторая работа по изучению «промежуточных объединений» в конфуцианстве (см., напр., de Bary 1998), но споры коммунитаристов на Западе могут предложить больше понимания в этом отношении. Кроме того, конфуцианский акцент на меритократическом правлении посредством наиболее талантливых и добродетельных членов сообщества может способствовать чрезмерной политической пассивности со стороны простых граждан. Опять же, конфуцианцы могут обратиться к коммунитаризму (а также к современным дискуссиям о делиберативной демократии), чтобы почерпнуть ценности и практики, позволяющие обычным гражданам вносить значимый вклад в политический процесс: даже в политическом контексте (например, в Китае), где отсутствует демократическая выборная система верховных лидеров. Демократическое образование не является, мягко выражаясь, конфуцианским императивом. Одним словом, коммунитаристские идеи могут успешно дополнить конфуцианские ценности в контексте Восточной Азии — точно так же, как они могут дополнять либеральные ценности в западных обществах.

Примечания автора

1. И Тейлор, и Уолцер в Gutmann 1992 характеризуют себя как либералов. Макинтайр (MacIntyre 1991) говорит: «Несмотря на слухи об обратном, я не являюсь и никогда не был коммунитаристом». Сэндел (Sandel 1998) говорит именует себя скорее «республиканцем», нежели «коммунитаристом».

2. Эта статья опирается на тройное различие, проведенное в работе Bell 1993. Подобное тройное различие см. в Caney 1992. Расширенную пятеричную классификацию аргументов см. в Mulhall & Swift 1996.

3. Этим языком Ролз пользуется на последней странице первого издания «Теории справедливости».

4. Этот раздел опирается на введение к работе Bell 2000. Еще один вызов либерализму в западном духе был брошен, несомненно, со стороны исламской цивилизации, хотя исламские страны не были столь экономически и политически успешны (в сравнении с Восточной Азией) и потому оказались неспособны опровергнуть заявления западных либерал-демократов, согласно которым лишь капитализм и либеральная демократия могут справиться к требованиями современности.

5. Цит. по International Herald Tribune, November 9–10, 1991.

6. Цит. по: Crossette, B. U.N. Survey Finds Rich-Poor Gap Widening. New York Times, July 15, 1996.

7. Интересно, что это моральное воззрение все еще мотивирует практики азиатских эмигрантов, переселившихся в другие общества. Согласно New York Times (July 11, 2001), менее чем один из пяти белых в США помогает или предоставляет финансовую поддержку своим родителям, родителям супругов или другим родственникам. У афроамериканцев такая помощь составляет 28 %, у испано-американцев — 34 % и 42 % — у американцев азиатского происхождения. Те, кто оказывают наибольшую помощь, также чувствуют себя наиболее виновато за то, что они ничего не делают. Почти три четверти американцев азиатского происхождения говорят, что им следовало бы больше делать для своих родителей; среди испано-американцев таких две трети; немногим больше половины — среди афро-американцев и меньше половины — у белых.

8. Однако согласно Абд Аллах Ахмад Наиму (Abdullahi An-Naim 1992: 34), необходимые предварительные условия для наложения этого наказания на практике реализовать крайне сложно, и их едва ли можно будет воплотить в какой-либо исламской стране в обозримом будущем.

9. Этот раздел опирается на Bell 1993: Acts I, III.

10. Спор либералов и коммунитаристов о «Я» был главенствующим в неанглоязычной литературе, однако см., напр., Qiang 1998: chs 5–6. Также интересно отметить, что приверженцы конфуцианства недавно выдвинули аргументы против либеральных оснований, которые были схожи с заявлениями коммунитаристов 1980-х годов. Их очевидной целью также было опровержение оснований либеральных прав. Джозеф Чан (Chan 1999) пересматривает эти аргументы и находит их недостаточными — с оговоркой, что конфуцианское понимание объема и обоснования прав будет отличаться от западных, основывающихся на правах перспектив.

11. См. книги о коммунитаристской политике в США: Etzioni 1993, 1996, 2001. В Tam 1998 исследование опирается во многом на британский контекст. См. также книги, изданные Этциони: Etzioni 1995a, 1995b, 1998.

12. И демократы, и республиканцы с вниманием отнеслись к коммунитаристским политическим идеям. Политический теоретик Уильям Галстон, соиздатель The Responsive Community и автор Liberal Purposes [«Либеральные цели»] (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), был советником президента Клинтона по внутренней политике. Президент Буш вскоре после вступления в должность инициировал четырехгодичный проект «Communities of Character» [«Общины характера»], который был разработан после консультаций с Этциони (Washington Post, 29 July 2001). См. также: Milbank, D. Is Bush a Communitarian? The Responsive Community. Spring 2001. P. 4–7.

После террористических атак 11 сентября администрация Буша заблокировала эту инициативу на тех основаниях, что в ней больше нет необходимости, поскольку американцы, как предполагалось, «переоткроют» гражданскую добродетель. Однако несколько лет спустя ввиду принятой администрацией Буша мрачной и более пессимистичной позиции «безопасность прежде всего» какие-либо коммунитаристские инициативы были отложены. Администрацию Буша часто критиковали за разрушение международной доброй воли после 11 сентября, но то же самое они сделали с гражданской добродетелью у себя в стране. Вероятно, администрация Обманы поможет возродить гражданскую добродетель.

13. Этот раздел опирается на Bell 1993: Acts III–V. См. также Mason 2000. Мэнсон проводит полезное различие между разными уровнями и видами сообществ, хотя и можно было бы оспорить его аргумент, в соответствии с которым идеал глобального сообщества в принципе своем является последовательным и полезным на практике. (На мой взгляд, сообщества по своей природе партикулярны и предполагают различие внутри/вовне. Даже если идеал Мэнсона непротиворечив, неясно, в какой степени идеал сообщества помогает защитникам универсальных либеральных принципов и глобальных институтов.)

14. Хотя концепции семьи могут также включать воображаемый компонент, например, в восточноазиатских обществах с конфуцианским наследием широко распространенная практика поклонения предкам предполагает, что (покойные) предки считаются актуальными участниками благой жизни семьи.

15. Противоположный подход см. в Rosenblum 1998: ch. 4.

16. Frug 1999: 152–153. Разбор актуального примера проекта разделенного, основанного на смешанном доходе и межрасового городского хозяйствования, контрастирующего с гомогенными закрытыми сообществами высших классов, см. в D’Antonio 1994.

17. Критику открытого допущения Этциони, что права и партикуляристские коммунальные связи всегда конфликтуют, см. в Bell 1995.

18. Этот аргумент раскрывается полностью в Bell 2000: ch. 4. В подобном ключе рассуждает Чуа, см. Chua 1995: особ. ch. 9.

19. Эти тенденции сохранились, если и не «усугубились». В 2001 году оппозиционный лидер-ветеран Дж. Б. Джеяретнам был объявлен банкротом и вынужден был лишиться парламентского кресла.

20. Straits Times (Сингапур), 11 July 1993.

21. Государство Сингапура, следует сказать, использует бесконечно изобретательные тактики для сдерживания попыток со стороны оппозиции достучаться до электората и распространить альтернативные идеи и политические меры. Оппозиционная Демократическая Партия Сингапура была извещена сингапурской полицией, что она должна привлечь 13 офицеров для контроля над толпой людей на запланированном Дне национального единства 26 августа 2001 года, что потребует суммы в несколько тысяч долларов. Любопытно узнать, должна ли правящая партия Народного Действия платить за свою охрану на своих митингах (не говоря уже о том, кто платит офицерам под прикрытием на оппозиционных митингах).

22. Более положительные оценки роли семьи в современном корейском обществе см. в Hahm 2003 и Helgesen 2003.

23. Потребность в свободе, вероятно, имеет лишь инструментальную ценность: в той степени, в какой нам нужна свобода, она является средством достижения того, что нам действительно важно. Наши связи с семьей, друзьями, религией зачастую являются предметом наших действительных забот. Эти цели, расцениваемые как ключевые для человеческого процветания, ценны не просто потому, что они суть цели для достижения других вещей. В данном смысле потребность в сообществе более ценна, чем потребность в свободе.

24. В работе Филипа Селзника также отмечается важность контекста для нормативного мышления: см. Krygier 2002.

Библиография

Джекобс, Дж., 2011, Смерть и жизнь больших американских городов. М.: Новое издательство.

Ролз, Дж., 2010а, Теория справедливости. М.: Издательство ЛКИ.

Ролз, Дж., 2010б, Право народов // Вопросы философии. №. 9. С. 79–105.

Фукуяма, Ф., 2007, Конец истории и последний человек. М.: АСТ.

An-Naim, A., 1992, ‘Toward a Cross-Cultural Approach to Defining International Standards of Human Rights: The Meaning of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment’, in Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus, A. An-Naim (ed.), Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Avineri, S., and de-Shalit, A., (eds), 1992, Communitarianism and Individualism, Oxford: Clarendon Press.

Barry, B., 1995, Justice as Impartiality, Oxford: Clarendon Press.

Bell, D., 2015, The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy, Princeton: Princeton University Press.

Bell, D., 2008, China's New Confucianism: Politics and Everyday Life in a Changing Society, Princeton: Princeton University Press.

–––, 2006, Beyond Liberal Democracy: Political Thinking for an East Asian Context, Princeton: Princeton University Press.

–––, 2000, East Meets West: Human Rights and Democracy in East Asia, Princeton: Princeton University Press.

–––, 1995, ‘A Communitarian Critique of Authoritarianism’, Society, 32(5): 38–43.

–––, 1993, Communitarianism and Its Critics, Oxford: Clarendon Press.

Bell, D., and de-Shalit, A., 2011, The Spirit of Cities: Why the Identity of a City Matters in a Global Age, Princeton: Princeton University Press.

Bellah, R., et al., 1985, Habits of the Heart, Berkeley: University of California Press.

Benhabib, S., 1992, Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics, Cambridge: Polity Press.

Berten, A., da Silveira, P., and Pourtois, H., (eds), 1997, Liberaux et Communautariens, Paris: Presses Universitaires de France.

Billioud, S., and Thoravel, J., 2015, The Sage and the People: The Confucian Revival in China, Oxford: Oxford University Press.

Caney, S., 1992, ‘Liberalism and Communitarianism: A Misconceived Debate’, Political Studies, 40: 273–90.

Chan, J., 2014, Confucian Perfectionism: A Political Philosophy for Modern Times, Princeton: Princeton University Press.

–––, 1999, ‘A Confucian Perspective on Human Rights for Contemporary China’, in The East Asian Challenge for Human Rights, J. Bauer and D. Bell (eds.), New York: Cambridge University Press.

Chan, S.-Y., 2007, ‘Gender and Relationship Roles in the Analects and the Mencius’, in Confucian Political Ethics, D. Bell (ed.), Princeton: Princeton University Press.

Chang, K.-S., 2004, ‘The Anti-communitarian Family? Everyday Conditions of Authoritarian Politics in South Korea’, in Communitarian Politics in Asia, Chua Beng-Huat (ed.), London: Routledge.

Chua, B.-H., 1995, Communitarian Ideology and Democracy in Singapore, London: Routledge.

D'Antonio, M., 1994, ‘The High-Rise Village: Public Housing Creates a Community in Harlem’, Washington: The Communitarian Network.

de Bary, T.-Wm., 1998, Asian Values and Human Rights: A Confucian Communitarian Perspective, Cambridge: Harvard University Press.

Doppelt, G, 1989, ‘Is Rawls Kantian Liberalism Coherent and Defensible?’, Ethics, 99(4): 815–851.

Dworkin, R., 1989, ‘Liberal Community’, California Law Review, 77: 479–504.

Ehrenhalt, A., 1999, ‘Community and the Corner Store: Retrieving Human-Scale Commerce’, The Responsive Community, 9(4): 30–39.

Etzioni, A., 2001, The Monochrome Society, Princeton: Princeton University Press.

–––, 1998, The Essential Communitarian Reader, Lanham: Rowman & Littlefield.

–––, 1996, The New Golden Rule, New York: Basic Books.

–––, 1995a, New Communitarian Thinking, Charlottesville: University of Virginia Press.

–––, 1995b, Rights and the Common Good: The Communitarian Perspective, New York: St. Martins Press.

–––, 1993, The Spirit of Community, New York: Crown Publishers.

Frazer, E., 1999, The Problems of Communitarian Politics, Oxford: Oxford University Press.

Frazer, E., and Lacey, N., 1993, The Politics of Community: A feminist critique of the liberal-communitarian debate, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Frug, G., 1999, City Making: Building Communities Without Building Walls, Princeton: Princeton University Press.

Glendon, M.-A., 1991, Rights Talk: The Impoverishment of Political Discourse, New York: The Free Press.

Gutmann, A. (ed.), 1992, Multiculturalism and ‘The Politics of Recognition’, Princeton: Princeton University Press.

Hahm, C., 2003, ‘Constitutionalism, Confucian Civic Virtue, and Ritual Propriety’, in Confucianism for the Modern World, D. Bell and Hahm C. (eds.), New York: Cambridge University Press.

–––, 2003, ‘Family Versus the Individual: The Politics of Marriage Laws in Korea’, in Confucianism for the Modern World, D. Bell and Hahm C. (eds.), New York: Cambridge University Press.

Hammond, K., and J. Richey (eds.), 2015, The Sage Returns: Confucian Revival in Contemporary China, Albany: State University of New York Press.

Helgesen, G. 2003, ‘The Case for Moral Education’, in Confucianism for the Modern World, D. Bell and Hahm C. (eds.), New York: Cambridge University Press.

Inoue, T., 1993, ‘The Poverty of Rights-Blind Communality: Looking Through the Window of Japan’, Brigham Young University Law Review, 1993(2): 517–551.

Jiang, Q., 2012, A Confucian Constitutional Order: How China's Ancient Past Can Shape Its Political Future, Princeton: Princeton University Press.

Krieger, M. 2002, Selznick's Subjects, in Legality and Community: On the Intellectual Legacy of Philip Selznick, R. Kagan/M. Krieger/K.Winston, Lanham: Rowman and Littlefield Publishers.

Kymlicka, W., 1995, Multicultural Citizenship, Oxford: Clarendon Press.

–––, 1989, Liberalism, Community and Culture, Oxford: Clarendon Press.

MacIntyre, A., 1991, ‘Letter’, in The Responsive Community, Summer 1991.

–––, 1988, Whose Justice? Which Rationality?, Notre Dame: University of Notre Dame Press.

–––, 1978, Against the Self-Images of the Age, Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Macedo, S., 2000, Diversity and Distrust, Cambridge: Harvard University Press.

–––, 1990, Liberal Virtues: Citizenship, Virtue and Community in Liberal Constitutionalism, Oxford: Clarendon Press.

Mason, A., 2000, Community, Solidarity and Belonging: Levels of Community and their Normative Significance, Cambridge: Cambridge University Press.

McKenzie, E., 1994, Privatopia, New Haven: Yale University Press.

Miller, D., 2000, Citizenship and National Identity, Cambridge: Polity Press.

–––, 1995, On Nationality, Oxford: Clarendon Press.

Mo, J., 2003, ‘The Challenge of Accountability: Implications of the Censorate’, in Confucianism for the Modern World, D. Bell and Hahm C. (eds.), New York: Cambridge University Press.

Mulhall, S., and Swift, A., 1996, Liberals and Communitarians, Oxford: Blackwell, 2nd edition.

Qiang, L., 1998, Ziyouzhuyi (Liberalism), Beijing: Zhonguo Shehui Kexue Chubanshe.

Rawls, J., 1993, Political Liberalism, New York: Columbia University Press.

Rasmussen, D., (ed.), 1990, Universalism vs. Communitarianism, Cambridge: MIT Press.

Reid, T. R., 1999, Confucius Lives Next Door, New York: Random House.

Rosenblum, N., 1998, Membership and Morals, Princeton: Princeton University Press.

Sandel, M., 1998, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge: Cambridge University Press, 2nd edition.

–––, 1996, Democracy's Discontent, Cambridge: Harvard University Press.

–––, 1981, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge: Cambridge University Press.

Shuman, M. H., 1999, ‘Community Corporations: Engines for a New Place-Based Economics’, The Responsive Community, 9(3): 48–57.

Sun, A., 2013, Confucianism as a World Religion: Contested Histories and Contemporary Realities, Princeton: Princeton University Press.

Tamir, Y., 1993, Liberal Nationalism, Princeton: Princeton University Press.

Tams, H., 1998, Communitarianism: A New Agenda for Politics and Citizenship, Basingstocke: Macmillan.

Taylor, C., 1999, ‘Conditions of an Unforced Consensus on Human Rights’, in The East Asian Challenge for Human Rights, J. R. Bauer and D. Bell (eds.), New York: Cambridge University Press.

–––, 1989, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Cambridge: Cambridge University Press.