Континентальный Рационализм

Впервые опубликовано 21 ноября 2007 года; содержательно переработано 6 ноября 2017 года.

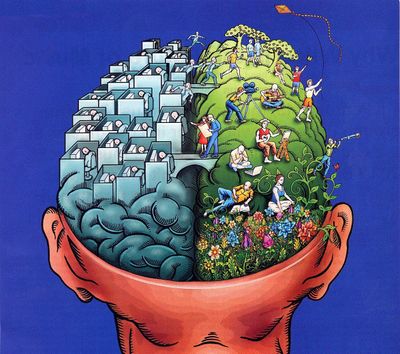

Выражение «континентальный рационализм» охватывает группу взглядов, в большей или меньшей степени разделяемых рядом философов, которые активно работали на европейском континенте в течение последних двух третей XVII века и в начале XVIII века. Рационализм чаще всего описывается как эпистемологическая позиция. С этой точки зрения, чтобы быть рационалистом, необходимо по крайней мере одно из следующих условий: 1) отдавать предпочтение разуму и интуиции перед ощущением и опытом; 2) рассматривать все или большинство идей как врожденные, а не случайно приобретенные; 3) полагать целью исследования достоверное, а не просто вероятностное знание.

Хотя все континентальные рационалисты отвечают одному или нескольким из этих критериев, это обстоятельство, возможно, является следствием более глубокой связи, которая соединяет их вместе — связи, состоящей в их общей метафизической приверженности [идее] реальности субстанции и, в частности, [идее] субстанции как основополагающему принципу единства.

Введение: рационализм и субстанция

В XVII и начале XVIII веков наблюдался расцвет построения метафизических систем, но выражение «континентальный рационализм» в первую очередь подразумевает скорее набор эпистемологических взглядов.

В противоположность британскому эмпиризму, который сводит все знания к чувственному опыту, эти взгляды подчеркивают опору на разум (ratio по-латыни, отсюда рационализм), ресурсы которого считаются в некотором смысле достаточными для всего нами познаваемого.

Тем не менее для философов, входящих в экстенсионал этого выражения, центральное место занимают метафизические вопросы, в частности, онтология субстанции. Конечно, это верно для Лейбница и Спинозы, но также и для Мальбранша и других картезианцев, и даже для Декарта (понятого определенным — и правдоподобным — образом).

Чтобы понять связь между метафизическими и эпистемологическими позициями рационализма, полезно вспомнить разделительную линию Платона, которая устанавливает параллель между познаваемыми объектами и средствами, с помощью которых они познаются. В самом деле, порядок объектов, ordo essendi (простирающийся — по значимости — сверху вниз от блага к другим идеям, к индивидуальным вещам и к образам), и порядок познания, ordo cognoscendi (простирающийся сверху вниз от интуиции различного рода до чувственного опыта), можно найти в различных версиях у позднейших рационалистов.

Есть хорошее объяснение тесной связи, которую устанавливают рационалисты между эпистемологическим и онтологическим порядками и которая также объясняет их значительную опору на разум. Это [объяснение] вытекает из их ответа на то, что Лейбниц назвал великим метафизическим вопросом: почему существует нечто, а не ничто? Есть что-то, потому что должно быть что-то. Ничто быть не может (и этот способ выражения показывает, сколь многим рационалисты обязаны традиции, восходящей к Пармениду). Реальность, или по крайней мере какая-то ее часть, имеет необходимое существование, и эта необходимость есть нечто вроде логической необходимости. При таком ответе на этот вопрос возникает целое философское мировоззрение. Прежде всего отпадает всякая значимая роль чувственного опыта, так как то, что существует, может быть познано a priori только логикой. Каузальные связи будут рассматриваться как логические связи; возникает принцип достаточного основания, который интерпретируется как вопрос логической дедукции. Одним из результатов этого является стремление к монизму: если должна существовать первопричина, то должно существовать и то, для чего она является достаточным основанием (reason), и то, как они различаются, становится проблематичным (опять же, здесь очевидно влияние Парменида).

Это мировоззрение не было сформулировано как таковое ни одним рационалистом, за исключением, возможно, Спинозы. Действительно, большинство заботилось о том, чтобы избежать подобных следствий из своих взглядов. Но это мировоззрение действительно улавливает интуиции, стоящие за разработанными [рационалистами] метафизическими системами. И это, конечно, создает контраст между ними и эмпириками, которые склонялись к тихизму — взгляду, согласно которому мир в значительной степени, или даже полностью, является продуктом случая.

(Этот физический, метафизический и логический атомизм принадлежит традиции Демокрита, Эпикура и Лукреция.) При таких обстоятельствах только опыт мира может дать знание о нем.

Считается, что новая наука вынудила философию раннего Нового времени, включая континентальный рационализм, радикально порвать с аристотелизмом позднего средневековья или Ренессанса, который непосредственно предшествовал этой философии. (Но см. Goldstone 1988, где проблематизируется сама идея раннего Нового времени, а также точка зрения, что этот период был начат новой наукой.) Механизация и математизация мира, которых требовала инерционная физика движущейся земли, привели к революционной философии, которую — по крайней мере в ее рационалистической версии — лучше описать как платоновскую или даже пифагорейскую. Несмотря на это, аристотелевские концепции и терминология сохранились. И то и другое было присвоено и использовано для решения новых проблем. Главным аристотелевским понятием, перенятым рационалистами, было понятие субстанции.

Термин Аристотеля ousia обычно переводится как «субстанция». Что именно Аристотель имел в виду под этим термином — сложный вопрос, много обсуждавшийся в [исследовательской] литературе. В его учении о субстанции, изложенном в «Категориях», отдельные вещи, которые он называет «собственно субстанциями», служат парадигмой для субстанции. Поэтому субстанцию лучше всего понимать по аналогии с грамматическим субъектом: она принимает предикат и не может быть предицирована дальше. Таким образом, в то время как животное может быть предицировано лошадью, а лошадь — Буцефалом, Буцефал покоится сам на себе, не предицируемый ничем другим и, следовательно, численно отличный от всего другого. Большая часть учения Аристотеля в «Метафизике», написанной много лет спустя, похоже, согласуется с этим. Однако «Метафизика» (1017b10–26) усложняет эту картину. Аристотель описывает здесь четыре употребления этого термина. В заключение он сводит их к двум широким смыслам: 1) субстанция как hypokeimenon (ὑποκείμενον), конечный субстрат, который не предицируется ничем последующим; и 2) субстанция как форма — то, что делает каждую вещь такой, какая она есть. Указания в тексте предполагают, что к тому времени, когда Аристотель читал лекции, собранные в «Метафизике», в качестве конечного субъекта предикации он рассматривал не отдельные вещи, а материю, из которой эти отдельные вещи сформированы. Исходя из этой концепции, есть некоторый смысл, в котором Буцефал сам предицирует материю. Таким образом, в то время как субстанция «Категорий» служит принципом индивидуации, субстанция «Метафизики» более сложна и служит как для индивидуализации Буцефала и Сухаря‹1› , так и для фиксации связи или тождества, которое существует между ними.

То, что субстанция должна быть призвана объяснить как различие, так и тождество в мире, указывает на присущее этому понятию напряжение. Конечно, два смысла термина «субстанция» находились в напряжении в течение семнадцатого века. Цель, к которой стремилась рационалистическая аргументация, состояла в том, чтобы разрешить напряженность путем «свертывания» первого смысла во второй: в мире нет реальной дифференциации, есть только видимость различия.

Рационалисты XVII века приписывали субстанции три роли соединения. Субстанция рассматривалась как

(1) то, что связывает атрибуты как атрибуты одной и той же вещи в одно время (данная форма и данный размер как форма и размер одной и той же вещи),

(2) то, что соединяет их во времени (более поздние форма и размер, возможно, отличные от более ранних, являются, тем не менее, формой и размером одной и той же вещи) и (

3) как то, что соединяет их как каким-то образом связанные с вещью как определенным видом вещи (для картезианцев форма и размер означали бы, что вещь является «протяженной»).

Однако среди континентальных рационалистов только Спиноза полностью принял концепцию субстанции как фундаментальной связи между вещами. Другие участники этого движения боролись за сохранение понятия субстанции как индивидуатора, но делали это с разной степенью успеха.

Декарт и его критики

Рационализм наиболее известных рационалистов проблематичен по двум причинам.

Во-первых, Декарт известен как отец современной философии именно потому, что он положил начало так называемому эпистемологическому повороту, который до сих пор с нами. Начиная с Декарта, философия была особенно заинтересована в теории познания как самой по себе, так и в том, что касается ее следствий для других областей философии. Этика, например, часто имеет дело с вопросом о том, как можно познать добро, а не с тем, чем оно может быть. Таким образом, Декарт, ставя своей основной целью достижение достоверности своих убеждений, несет главную ответственность за неполную характеристику рационализма как не только этимологически, но и сущностно связанного с требованиями разума. Хотя Декарт, безусловно, стремился обосновать утверждения разума и опирался на них, даже для него существуют соответствующие онтологические взгляды, которые не менее важны для его системы.

Второй проблемный аспект рационализма Декарта разрешить труднее. Декарт был радикальным волюнтаристом, который считал, что вся истина, включая то, что мы считаем необходимой истиной, зависит от воли Бога. Необходимо внимательно отнестись к тому, как выражается эта точка зрения, коль скоро Декарт не просто считал, что то, что мы считаем необходимым, на самом деле является контингентным.

Таким образом, сам разум уже не кажется надежным, и опыт, по-видимому, является единственным способом определить, какой из миров даже за пределами логики создал такой могущественный и неограниченный Бог. Не многие из рационалистов, даже среди картезианцев, последовали Декарту в этом радикальном волюнтаризме, и некоторые в последнее время считают эту точку зрения в конечном счете непоследовательной. Тем не менее Декарт, по-видимому, взял этот взгляд за основу по крайней мере своей физики, а возможно, и всей своей системы. Действительно, согласно некоторым интерпретациям, именно это учение о сотворенной истине позволило Декарту сформулировать наиболее радикальное сомнение, которое до сих пор возникало, когда в своих «Размышлениях» он допустил возможность того, что он всегда был обманут лживым божеством, даже когда рассматривал то, что казалось ему наиболее очевидным, а именно существование «простейших вещей», являющихся предметами арифметики и геометрии. (В противовес этой точке зрения Маргарет Уилсон (Wilson 1982: 105-114) замечает, что в «Первом размышлении» Богу нужно только иметь силу обманывать меня относительно вечных истин, а не создавать их.) Хотя столь радикальное сомнение (и учение) может привести к отчаянию [и неверию] в обретение достоверного знания, для Декарта оно было катализатором его открытия cogito, а вместе с тем и его первой несомненной истины — истины его собственного существования.

В «Размышлениях» на каждой стадии декартовской аргументации проводятся онтологические следствия: независимость сознания от чувственных восприятий (восприятий, надежность которых в конечном счете нарушается возможностью того, что он спит); буквально невообразимый вид вещи, каковым должен быть физический объект, такой как кусок воска; существование истинного Бога, который обеспечивает гарантию надежности разума; и, наконец, существование физического мира, состоящего из протяженных вещей. Арно сразу же высказал Декарту предположение, что его аргумент содержит круг: мы можем полагаться на разум, только если мы знаем, что Бог существует, но мы знаем, что Бог существует, только полагаясь на разум. Таким образом, Декарт установил достоверность только своего собственного существования, но ничего сверх этого. Декарт думал, что у него есть ответ на эту критику, но был ли он у него в действительности и насколько убедительным он является в качестве опровержения, были вечными вопросами в споре исследователей философии Декарта. Один из способов понять процедуру Декарта состоит в следующем: хотя он и не претендует на доказательство даже того, что он существует, он претендует на то, чтобы показать, что неразумно думать иначе. То есть он показывает, что аргумент скептика терпит неудачу, потому что последовательное применение разума приводит к мнению не о том, что разум ненадежен, а как раз наоборот. Скептик может быть и прав, но он неразумен. Здесь можно привести параллельный пример из области морали. В ходе беседы с Меланом о природе человеческой свободы Декарт отмечает, что мы можем, строго говоря, действовать против нашего разума и суждения. Однако, с моральной точки зрения, мы этого не можем (CSM III 245/AT 4:173). Объясняя, что он под этим имеет в виду, Декарт предполагает, что мы можем действовать против нашего лучшего суждения и разума в случае, когда мы считаем, что тем самым мы проявляем нашу свободу. Это то, что Кенни назвал «свободой извращения» (Kenny 1998). Другими словами, только принимая извращенную установку мы можем действовать против того, что считаем наилучшим. Так же, как обстоит дело в эпистемологической области, обстоит и в моральной: неразумно или даже извращенно отрицать результаты последовательного использования разума. Таким образом, Декарт предстает по меньшей мере в качестве рационалиста-первопроходца — использующего врожденный разум и не склонного к извращениям для утверждения истины своего собственного существования, что, в свою очередь, служит основой для более широкого поиска истины, — способом, который отражает неабсолютный статус его необходимых истин. Таким образом, сохраняется рационалистическая связь между порядками бытия и познания.

Но какой смысл может иметь учение о сотворенной истине? Посредством какой причинности Бог создал вечные (необходимые) истины? В ответ на этот самый вопрос Декарт заявил, что Бог сделал это именно так, как он сотворил все остальное, что он является полной и действенной причиной не только существования сотворенных вещей, но и их сущности. Вечные истины суть именно эта сущность сотворенных вещей.

Как и ранее, Декарт не стал вдаваться в подробности своего ответа, но, опять же, он предоставил нам достаточно информации для этого. Ясно, что для Декарта, как и для многих других ортодоксальных с точки зрения теологии мыслителей, существование вещей является результатом неограниченного проявления всемогущей божественной воли к творению ex nihilo. Следовательно, Декарт мог бы сказать, что вечная истина или сущность — это также нечто, созданное ex nihilo. Таким образом, вечные истины могут быть примерами того, что Декарт называл субстанцией.

В «Первоначалах философии» Декарт определил «субстанцию» как вещь, которая существует так, что ее существование не зависит ни от какой другой вещи. Он тут же добавил, что, строго говоря, этот термин применим только к Богу, который, будучи несотворенным, есть единственный, кто не зависит ни от чего другого. Однако он допускал, что в расширенном смысле это относится к вещам, которые зависят только от божественного творения и непрерывного сохранения. Эти сотворенные субстанции действительно отличаются от других субстанций постольку, поскольку они мыслимы отдельно друг от друга. Они не нуждаются в субъекте присущности (inherence) и потому онтологически, если не каузально, независимы. Эти сотворенные субстанции отличаются от других вещей, таких как качества, которые не только каузально зависят от Бога, но и онтологически зависят от других вещей, в конечном счете — от сотворенных субстанций, как субъекты присущности. В этом смысле сотворенная субстанция для Декарта подобна hypokeimenon Аристотеля, играющему обе роли — индивидуатора и носителя качеств. Однако своим определением реального различия он создал непреднамеренную тенденцию к монизму — тенденцию, которую использовал Спиноза. Для Декарта одна вещь действительно отличается от другой только в том случае, если она может быть понята отдельно от этой другой. Но если применить этот критерий независимости к каузальным отношениям, то получится, что существует только одна субстанция — Бог.

Какие типы вещей Декарт считал сотворенными субстанциями? Ясно, что он принимает индивидуальное сознание за сотворенную субстанцию. Если бы сознание не обладало этим статусом, то аргумент Декарта в пользу его бессмертия, что оно может быть понято отдельно от всего остального, кроме Бога, и a fortiori от тела, потерпел бы крах. Однако если мы обратимся к вещам помимо сознания, возникает двусмысленность. Хотя есть тексты, в которых Декарт говорит об отдельных вещах, таких как кусок воска, как о субстанциях, есть и другие — наиболее известный из них это «краткий обзор» «Размышлений», — в которых указывается, что существует только одна протяженная субстанция, в отношении которой индивидуальные вещи являются модусами. Как минимум, в его толковании сознания и материальных вещей существует асимметрия, возможно, отражающая напряжение между hypokeimenon, отвечающим за различие, и другим смыслом ousia (οὐσία), отвечающим за тождество. Сказать, что Петр и Павел суть субстанции, значит сказать, что их сознания численно различны. Но сказать, что кусок воска и кусок дерева суть субстанции, значит сказать, что они оба суть протяженные вещи.

Как бы много ни было примеров каждого вида, согласно Декарту, существует дуализм двух видов субстанции: мыслящих вещей, или сознаний, и протяженных вещей, или тел. Этот дуализм породил две хорошо известные проблемы, разрешенные Декартом лишь с частичным успехом. Один из самых ярых его критиков, Елизавета Богемская, хотела узнать, каким образом при произвольном действии воля, являющаяся свойством непротяженного сознания, может оказывать воздействие на тело, учитывая, что, согласно механистической физике Декарта, материальная вещь может быть затронута только тем, что находится с ней в контакте. Декарт ответил довольно загадочным объяснением того, как сознание и тело образуют уникальный вид композита. В их письмах друг другу, посвященных этому вопросу, Элизабет настаивает, чтобы Декарт объяснил, как взаимодействуют сознание и тело. Ответы Декарта не удовлетворяют Элизабет, и это правильно. Ибо загадочный композит, который он предлагает, включает в себя концепцию первичного понятия (Shapiro, 65/AT 3:665) — концепцию, которая не присутствует ни в одном другом из его сочинений. Декарт утверждает, что у нас есть первичные понятия: для тела — «протяжение», для сознания — «мысль», а для композита ума и тела — «союз». Он объясняет, что каждое из этих понятий можно лучше всего понять, используя способность, которая особенно хорошо подходит для его схватывания. Первичное понятие для сознания, утверждает он, лучше всего понимается одним лишь рассудком; первичное понятие тела лучше всего понимается рассудком, которому помогает воображение; а первичное понятие композита лучше всего понимается чувствами (Shapiro, 69/AT 3:691). Вооруженный различием в методологии для познания каждого из этих понятий, Декарт демонстрирует, что Элизабет испытывает трудности в понимании его объяснения: она слишком усердно пытается понять единство своего сознания и тела, используя лишь свой рассудок.

Решение этой проблемы, по его мнению, состоит в том, чтобы принцесса перестала размышлять об этой проблеме и вместо этого сосредоточилась на «жизни и обычных разговорах», чтобы понять этот «союз» (Shapiro, 70/AT 3:692). Но, конечно, эта рекомендация не дает адекватного ответа на вопрос Элизабет. Ибо, хотя сосредоточение на «жизни» и «обычных разговорах» вполне может помочь понять, что сознание и тело взаимодействуют друг с другом — точка зрения, которую Элизабет не ставит под сомнение, — она ничего не дает для ответа на вопрос о том, как такое взаимодействие происходит. Обсуждение этой темы заканчивается предположением Элизабет о том, что она лучше понимает, как происходит взаимодействие, думая, что часть души протяжена (Shapiro, 72/AT 4:1).

Согласно этой модели, возможно необходимое условие движения — контакт. Попытка Декарта разрешить вторую трудность является более многообещающей, а также иллюстрирует рационалистический характер его мышления.

Он отверг этот по существу аристотелевский принцип, но все еще должен быть предоставить описание такого знания. Из схоластических источников Декарт сумел построить теорию идей, согласно которой знать что-либо — значит иметь об этом идею, причем идея есть именно то, что известно постольку, поскольку оно известно. Он считал термин «идея» двусмысленным: взятая материально, она имеет формальную реальность, как модус сознания; взятая в другом смысле, она имеет объективную реальность, как репрезентированная вещь. Но между этими реальностями нет реального различия, а есть только рациональное. На самом деле это одно и то же, рассматриваемое по-разному. Отрадным эпистемологическим результатом этого рационалистического гамбита является то, что у Декарта не оказывается скептических проблем, порождаемых идеями, стоящими как tertium quid между познающим и тем, что познается.

На этот результат указывает использование Декартом термина, подхваченного и акцентированного Мальбраншем, согласно которому ложных идей нет. Каждая идея в этом смысле материально истинна в том отношении, что она имеет объект, и это есть тот объект, который у нее имеется. Эта концепция идеи является для Декарта основой того, что было названо прозрачностью сознания: я не могу ошибаться, что я думаю о том, о чем я думаю. Мальбранш (вся философия которого была окрашена его борьбой с теорией идей Декарта), по сути, позднее возвел такую безошибочную интенциональность в фундаментальный принцип своей эпистемологии. Между тем, точка зрения Декарта, что материальная, или формальная, реальность и объективная реальность различаются только рационально, может быть истолкована в том смысле, что сознание внутренне интенционально. Просто сознание — это такая вещь, состояния которой связаны с чем-то другим. Арно расширил этот тезис, который был характерен для более поздних мыслителей, таких как Брентано, включив в него все психические феномены, даже ощущения.

Другая линия обсуждения, связанная с проблемой дуализма и природы идей, была предложена в 1734 году философом из Ганы Антоном Амо. Будучи сам по себе чрезвычайно интересным мыслителем, Амо критикует утверждение Декарта о том, что разум может ощущать, то есть что нематериальный разум может пассивно воспринимать чувственную информацию. В своей диссертации «Об апатии человеческого сознания, или об отсутствии ощущения и способности ощущать в человеческом сознании и их присутствии в нашем органическом и живом теле» Амо утверждает, что человеческое сознание есть дух, а дух есть та субстанция, которая представляет собой чистую активность. Следуя нарративу о том, что общей чертой рационалистов этого периода является разделяемая ими идея о метафизической реальности субстанции, можно сказать, Амо прочно сидит в рационалистическом лагере. Но именно на основе этого конкретного определения субстанции Амо отличает свой взгляд от взгляда Декарта. Согласно Декарту, сознание может чувствовать. Для Амо ощущение, которое является чисто пассивным, не может быть свойством духовной, чисто активной субстанции сознания. Есть две линии критики Амо. Во-первых, он стремится к тому, чтобы удержать душу в том высоком положении, которого она заслуживает, учитывая ее чистую активность. Его критика Декарта в этом вопросе пересекается с возражениями Элизабет: сознание, будучи нематериальным, не может взаимодействовать с материальными вещами. Таким образом, сознание не может иметь ощущения материальных объектов (Amo, 75). Во-вторых, Амо хочет подчеркнуть сущностную природу тела для человека. По его мнению, «жить и ощущать» — это неразделимые предикаты. Все живые существа чувствуют, все чувствующие существа живут. Но, по его мнению, «жить» — значит быть воплощенным. Это позволяет Амо поставить под сомнение утверждение Декарта во «Втором Размышлении», что он есть не что иное, как мыслящая вещь. Для Амо невозможно, чтобы «мыслящая вещь» жила без тела. Амо, таким образом, является, подобно Декарту, дуалистом, но с тем важным отличием, что он переносит ощущение из сознания в тело. Благодаря этому шагу одновременно сохраняется чистая активность сознания и повышается значимость тела той сущности, которой является человек.

В частности, он должен объяснить, как тело может чувствовать, например, боль, и передавать это ощущение чисто активному сознанию. Хотя может показаться, что Амо не может сделать это успешнее, чем Декарт, он принимает интересное определение «идеи», которое может послужить отправной точкой для такого объяснения. Амо утверждает, что когда мы думаем о том, как функционирует человек, нам следует различать четыре отдельных элемента: сознание, деятельность сознания, идея и непосредственное ощущение. И сознание, и его действия нематериальны, говорит он, а непосредственное ощущение — это свойство тела.

Однако, с точки зрения Амо, «идея» должна пониматься как «составная сущность; ибо идея есть, когда сознание представляет себе ощущение, ранее существовавшее в теле, и таким образом [идея] предъявляет чувство сознанию» (Amo, 74). Если под «композитом» Амо подразумевает соединение материальной и нематериальной субстанции, то это соображение имеет некоторое сходство с приведенным выше утверждением Элизабет о том, что, по ее мнению, может существовать материальная часть души, которая могла бы объяснить ее способность взаимодействовать с телом. Конечно, объяснение того, как именно сознание делает ощущение присутствующим для себя и таким образом предъявляет себе чувство, определит успех любого такого объяснения.

Малебранш и Кавендиш

Битва между картезианцами и их противниками во второй половине XVII века была одной из величайших битв в истории философии, но в ней не были четко очерчены границы. Ибо, хотя те, кто был в картезианском лагере, претендовали на знамя Декарта, между ними было столько же различий, сколько между ними и их противниками. Возможно, самое важное различие между ними зависело от того, принимали они или нет учение Декарта о сотворенной истине. Дегабе и его ученик Режи были самыми значимыми мыслителями из тех немногих, кто принял эту доктрину. Однако вместе с принятием этой доктрины появились и зарождающиеся тенденции к эмпиризму. С другой стороны, Мальбранш, наиболее известный среди картезианцев, отвергавших учение о сотворенной истине, разработал более чистую рационалистическую философскую систему, чем у Декарта. Декарт советовал своим последователям следовать не за ним, а за их собственным разумом. Мальбранш, как и другие неортодоксальные картезианцы, оправдывал свои расхождения с Декартом тем, что он следовал этому предписанию. По его мнению, его отказ от доктрины сотворенной истины вытекал из его приверженности другим, более основополагающим взглядам Декарта. Таким образом, он представлял себя большим картезианцем, чем сам Декарт.

Философию Мальбранша иногда изображают как синтез Декарта и Августина, но более точно это отношение следует представить так: Мальбранш использовал Августина для исправления недостатков, которые он видел в философии Декарта. Главным из этих недостатков была теория идей Декарта, которая, по мнению Мальбранша, не только не отражает истинной зависимости человека от Бога, но и неизбежно ведет к скептицизму. Поначалу Мальбранш думал, что он согласен с теорией Декарта, но в долгих дебатах о природе идей, которые он вел с Арно, который придерживался близкой версии теории Декарта, Мальбранш пришел к выводу о необходимости другого объяснения.

Вполне вероятно, что Арно заключил, что утверждение Декарта о двусмысленности термина «идея» означало, что «идея», или «восприятие», относится к одной и той же вещи, находящейся в двух различных отношениях.

Поскольку оно связано с тем, что познается, оно называется идеей; поскольку оно связано с сознанием, оно называется восприятием. Этот (акт) восприятия он считал связанным с сознанием как его модусом. Именно в этот момент Мальбранш почувствовал угрозу скептицизма. То, что мы знаем, что мы действительно знаем в наиболее значимых примерах знания, является универсальным, необходимым и бесконечным, как и в случае некоторых математических знаний. Но ничто из того, что является модусом конкретного, случайного и конечного сознания, не может быть универсальным, необходимым или бесконечным. Если бы идеи были модусами сознания, тогда у нас не было бы такого знания; но поскольку мы обладаем таким знанием, идеи должны быть чем-то другим. Мальбранш утверждал, что единственное существо, в котором могут существовать подобные идеи, — это Бог. Вслед за Августином он считал идеи образцами в сознании Бога, по которым Он творит мир. Это толкование имело для Мальбранша дополнительное преимущество защиты от скептицизма, поскольку, хотя идея и объект уже не тождественны, они тем не менее обязательно связаны как exemplar и exemplum. И все же для Мальбранша оставалось верным, что, когда мы смотрим на материальную вещь, мы на самом деле видим не эту вещь, а ее идею. Таково ядро его воззрения на «видение всего сущего в Боге», которое он интерпретировал как указание на зависимость человека от божества.

Как эти идеи познаются сознанием, если они не находятся в нем, по крайней мере, не являются его модусами? Хотя идеи не являются врожденными для сознания, ибо это сделало бы их его модусами, они, тем не менее, всегда ему представлены. Стремясь к познанию, осознаем мы это или нет, мы обращаемся к разуму, который Мальбранш отождествляет со вторым лицом Троицы, логосом неоплатонической теологии. Наше усилие знать — это «естественная молитва», на которую Разум всегда отвечает.

Что же касается индивидуальных субстанций, то Мальбранш, очевидно, думал, что каждая материальная вещь и каждое сознание есть субстанция в смысле ὑποκείμενον. Но когда в конце своей жизни он был вынужден показать, как этот статус для них согласуется с остальной частью его системы, как они могут быть чем-то иным, кроме как модусами одной субстанции, короче говоря, как он избежал сползания в спинозистский монизм, он фактически оказался в тяжелом положении. В «Разысканиях истины» Мальбранш явно придерживался мнения, что все есть либо субстанция, либо модус. Кроме того, он принял декартовский критерий субстанции — что она мыслима отдельно от всего остального. Однако он утверждал, что любая данная часть протяженности мыслима отдельно от остальной протяженности и, таким образом, является субстанцией. (Декарт так не думал, иначе для него было бы возможно пустое пространство.) Поскольку протяженность концептуально делима до бесконечности, Мальбранш стремится к бесконечному числу протяженных субстанций. Кроме того, помимо всей протяженности, всякая субстанция содержит бесконечное число субстанций, для каждой из которых она является модусом. Она также является частью бесконечного числа субстанций, которые являются ее модусами. Объяснительная ценность понятия субстанции, по-видимому, была бы утрачена с такими результатами, как эти. Взгляд Мальбранша, по-видимому, является ухудшенной версией взглядов Декарта в том смысле, что [согласно ему] есть только одна материальная субстанция, res extensa, модусами которой являются конкретные материальные вещи. В данном случае речь идет о том, чтобы перевернуть аристотелевскую логику субстанции. Сказать об x, конкретной вещи, что она есть протяженная E, не значит сказать, что субстанция x имеет свойство E, но сказать, что x является модусом res extensa.

Эти трудности в объяснении субстанции со стороны Мальбранша, по-видимому, проистекают из его платонизма. Будучи платоником, он интересовался не столько субстанцией как ὑποκείμενον, который отвечает различие, сколько другим его смыслом οὐσία, который отвечает за сходство. Таким образом, скатывание Мальбранша к спинозизму смазывается даже тогда, когда он говорит о сознании, сущностью которого является мысль — не та или иная мысль, «но субстанциальная мысль, мысль, способная к всевозможным модификациям или мыслям». Поскольку одна и та же субстанциальная мысль есть у всех, кто обладает сознанием, это воззрение Мальбранша походит на идею латинских аверроистов о единой для всех людей интеллектуальной душе. Следовательно, и в этом смысле его неортодоксальность как картезианца неразрывно связана с его глубокой приверженностью рационализму и, в частности, с его рационалистическим сведением феноменального различия к реальному тождеству.

Последний рационалистический аспект мысли Мальбранша, заслуживающий здесь внимания, — это его теория причинности. Для Мальбранша причина — это то, между чем и следствием чего существует необходимая связь. С его точки зрения, каузальная связь, которая характерна для такого рода необходимости, — это связь между волей Бога и ее следствиями.

Здесь стоит отметить двоюродную сестру окказионализма Мальбранша. Маргарет Кавендиш согласна с Мальбраншем, что тела не вызывают изменений друг в друге, но она не согласна с ним относительно того, является ли природа самодвижущейся. Если Мальбранш считает, что сотворенные вещи не обладают никакой каузальной силой, то Кавендиш считает, что они обладают силой самодвижения. По ее мнению, когда тела взаимодействуют, передачи движения не происходит. Приверженность Кавендиш этой точке зрения основана на ее убеждении, что свойства не могут передаваться между телами.

Во взаимодействии одно тело будет служить окказиональной причиной, а второе тело будет служить «главной» причиной, которая сама по себе вызывает соответствующее следствие (см. Detlefsen 2006 и статью о Кавендиш). Оба мыслителя также придерживаются распространенного в то время мнения, что движение нисходит в сотворенный мир как результат того, что Бог это пожелал. Кавендиш осторожно замечает, что это действие является результатом не «непосредственного действия Бога», а скорее «всемогущего повеления» (Cavendish, 209). Она отвергает первый вариант на том основании, что такое постоянное, непосредственное действие не подобает «неподвижной и неизменной сущности» (Cavendish, 209).

В этом вопросе она и Мальбранш согласны. Разница в их толковании окказиональной причинности заключается в том, как они понимают содержание «всемогущего повеления», которое вводит в систему движение. По мнению Мальбранша, истинная причина — это та, в которой мы можем видеть необходимую связь между ней и ее следствием. Единственным кандидатом на такую связь является связь между бесконечной волей как причиной и ее следствиями. Более того, он, по-видимому, также разделяет утверждение о том, что для того, чтобы причина произвела следствие, она должна обладать знанием о том, как его осуществить. В случае отношений между конечным сознанием и телом, к которому оно присоединено, нашего незнания того, как сознание «причиняет» телу движение, достаточно, чтобы отрицать существование каузальной связи. Короче говоря, только Бог обладает необходимым знанием для осуществления такого рода изменений. Эти аргументы лежат в основе центрального тезиса Мальбранша: абсолютной зависимости всего сотворенного от Бога.

Кавендиш рассказывает здесь совсем другую историю. Она отмечает, что те, кто испытывает дискомфорт при мысли о том, что Бог своим повелением наделил силой самодвижения все сотворенные вещи, одурманены своим «честолюбием» (Cavendish, 209). Честолюбие заставляет некоторых мыслителей воображать, что нематериальная субстанция их душ — это единственная сотворенная вещь, обладающая самодвижением. Понимая причинность подобный образом, они чувствуют себя ближе к Богу, который коренным образом является самодвижущимся, и выше материальных вещей, которые не обладают способностью к самодвижению. Однако, замечает Кавендиш, божественный указ, вводящий движение в сотворенный мир, так же легко передается материальным вещам, как и нематериальным. Таким образом, нет никаких оснований предполагать, что Он не наделил материальные вещи способностью к самодвижению. Однако критика Кавендиш в адрес тех, чьи амбиции затуманивают их представления о самодвижении, неприменима к Мальбраншу.

Ибо, по его мнению, ни одна сотворенная вещь, включая человеческие души, не обладает способностью к самодвижению. Учитывая совокупность рационалистических и теологических взглядов Мальбранша, ничего удивительного в этом нет. Удивление, или по крайней мере ирония, возникает, когда аргументы Мальбранша о том, что естественные причины (даже и особенно человеческие волевые действия) не могут быть реальными причинами, пересекают канал и используются Юмом.

Спиноза

Центральная роль субстанции для континентальных рационалистов подтверждается также важностью этого понятия для Спинозы, особенно в его «Этике». Всю первую часть этой работы Спиноза посвятил рассмотрению субстанции, или, как он ее еще называл, «Deus sive Natura» («Богу, или природе»). В остальных частях прослеживаются следствия его концепции субстанции для эпистемологии, психологии, физики и этики. В то время как учение Спинозы о субстанции совершенно справедливо рассматривается как развитие или разработка метафизики Декарта, между ними существуют также (как у Декарта и Мальбранша) значительные и важные различия. Однако для наших нынешних целей важно то, что (как и в случае с Мальбраншем) отступления Спинозы от Декарта почти всегда являются проявлением более чистой формы рационализма, чем у самого Декарта. Наиболее радикальным [новшеством] является проведенная Спинозой замена субстанциального плюрализма Декарта монистической теорией, основанной на картезианской протяженной субстанции. Подобно тому, как в некоторых местах Декарт рассматривает тела как простые модусы единой протяженной субстанции, так и для Спинозы все индивиды — как тела, так и сознания — являются модусами единой субстанции.

Спиноза пришел к этому положению путем решительно не картезианского толкования атрибутов. Если Декарт утверждал, что две субстанции одного и того же типа могут обладать одним и тем же главным свойством, то Спиноза это отрицал. Любые две субстанции, утверждал Спиноза, должны различаться либо по их атрибутам (Спиноза отбросил модификатор «главный»), либо по их модусам. Но поскольку сами модусы онтологически и каузально зависят от субстанций, аффектами которых они являются, они не могут быть для них индивидуирующим принципом. Таким образом, субстанции (а не только типы субстанций, как утверждал Декарт) должны быть индивидуализированы самими атрибутами. Точно так же, в то время как Декарт утверждал, что каждая субстанция характеризуется одним и только одним главным атрибутом, Спиноза ссылался на принцип полноты, чтобы показать, что субстанция должна иметь бесконечное число атрибутов. Основываясь на вариации онтологического аргумента, он утверждал, что субстанция есть чистое, совершенно неограниченное бытие. Следовательно, утверждал он, она должна обладать бесконечными атрибутами в двойственном смысле обладания неограниченным числом атрибутов и обладания всеми атрибутами.

Этот радикальный монизм отвергался многими из тех, кто, подобно английскому философу Энн Конуей, видел, что он устраняет всякое различие между Творцом, Богом, и его творением.

Единственная субстанция Спинозы максимально удалена от субстанций Аристотеля. В то время как для Аристотеля отдельные вещи, такие как Буцефал, являются парадигмой для субстанции, Спиноза отрицает их субстанциальность.

Но означает ли это, что, в отличие от аристотелевских субстанций в собственном смысле, которые не могут быть предицированы ничем иным, конечные модусы Спинозы могут быть предицировать субстанцию? Исследователи разделились в этом вопросе. Керли утверждал, что Спиноза сохраняет концепцию различия субстанциальных модусов как различия между независимым и зависимым сущем, но отвергает точку зрения, согласно которой различие субстанциальных модусов соотносится с различием между субъектом предикации и его предикатом. Беннетт, однако, утверждает, что Спиноза действительно рассматривает конечные модусы как предицирующие субстанцию, или, как он выразился, как «прилагательные в отношении мира (adjectival on the world). Беннетт описывает учение Спинозы о субстанции как «метафизику полей», в которой отдельные вещи являются просто скоплениями качеств внутри областей пространства. Подобно тому, как румянец — это просто слияние свойств в области лица, так и лицо — в действительности, человек, этим лицом обладающий, — это слияние свойств «в области» субстанции.

Отвергал ли Спиноза предицируемость конечных модусов или нет, ясно, что он не считал их ни каузально, ни концептуально независимыми в том смысле, который необходим для субстанции. Для Спинозы субстанция есть «в себе и мыслится через себя», тогда как модус есть «в чем-то другом и мыслится через что-то другое». Аспект «в себе/в чем-то другом» этих двух определений отражает декартовскую концепцию каузальной независимости, в то время как аспект «мыслимое через себя/через что-то другое» относится к декартовскому критерию «мыслимости-отдельно», необходимому для онтологической независимости. Напомним, что Декарт рассматривал божественную субстанцию как каузально и онтологически независимую, а сотворенные субстанции — как онтологически, но не каузально независимые, поскольку в своем существовании они зависят от творческой (и поддерживающей) силы Бога. Именно в этом смысле термин «субстанция» используется Декартом эквивокально — для обозначения и Бога, и сотворенных субстанций. Спиноза, однако, отрицал, что «субстанция» является эквивокальным термином. Тем самым он устранил две асимметрии в метафизике Декарта — асимметрию между божественной и тварной субстанцией и асимметрию между протяженной и мыслящей субстанцией, которую Декарт формулирует в «кратком обзоре» «Размышлений». Для Спинозы конечные сознания сами по себе не есть субстанции, а скорее модусы мыслящей субстанции. То есть, по Спинозе, на самом фундаментальном уровне все сознания сводятся к мыслящей субстанции, аффектами которой они являются.

Учение Спинозы о вечных истинах знаменует собой такой же рационалистический шаг вперед по сравнению с метафизикой Декарта. Для Спинозы Бог — это просто субстанция. Ему недостает воли и личности, его единственными характеристиками являются чистое бытие, бесконечность, необходимость и активность. Хотя Спиноза соглашался с Декартом в том, что Бог есть причина всех вещей, он рассматривал его не как трансцендентную причину, создающую вселенную «извне» посредством акта воли, но как имманентную причину, из которой вселенная развертывается по ее собственной необходимости. Для Спинозы, таким образом, все вещи следуют логической (а не только каузальной) необходимости из вечной и бесконечной природы Бога.

В этом смысле не только математические истины, но и такие кажущиеся случайными факты, как переход Цезаря через Рубикон, являются для Спинозы необходимыми истинами. Разница между ними заключается не в необходимости самих истин, а скорее в том пути, которым мы к ним приходим. В то время как, например, математические истины выводятся только с помощью разума, Спиноза признавал, что конечность человеческого рассудка препятствует (или по крайней мере мешает) тому, чтобы мы таким же образом выводили эмпирические факты о мире. В отличие от некоторых эмпириков, которые рассматривают причину и следствие как простую устойчивую конъюнкцию, для Спинозы отношение между причиной и следствием имеет силу логической импликации. Эмпирические факты сами по себе являются необходимыми истинами. Таким образом, вселенная, по крайней мере в принципе, в совершенстве постигается разумом.

Для Спинозы, как и для Декарта, приверженность метафизической идее субстанции лежала в основе рационалистической эпистемологии, которая решительно отдавала предпочтение разуму и интуиции перед ощущением и воображением. Отличительный характер эпистемологического рационализма Спинозы коренится в его принципе, что «порядок и связь идей есть порядок и связь вещей». Для Декарта сознание и тело, хотя и тесно связаны, радикально разнородны. Поэтому несмотря на все его усилия остается неясным, как происходит, что сознание получает знание о физическом мире. Отвергая субстанциальность как сознания, так и тела, и рассматривая их как модусы единой субстанции, Спиноза устранял эту трудность. Для Спинозы ум и тело— это одно и то же, понимаемое двумя различными способами. Устойчивые скопления качеств в пространстве — это тела. Идеи (или, по терминологии Декарта, объективная реальность) этих тел суть сознания. Как одно тело имеет соответствующую объективную реальность, так и совокупность тел, характеризующихся различными отношениями, имеет соответствующую объективную реальность с изоморфными частями и отношениями. Поскольку между сознанием и телом нет разрыва, то в принципе нет и трудностей в восприятии физического мира. По мнению Спинозы, мы воспринимаем физический мир двояко: 1) воспринимая действия наших собственных тел и 2) воспринимая воздействие других тел на нас. Таким образом, когда тело человека функционирует, в его сознании пребывают соответствующие идеи. Точно так же, когда кто-то наступает на палец ноги, физическое воздействие на палец ноги также имеет свои аналоги в идеях сознания.

Спиноза утверждал, что несмотря на необходимую связь сознания с телом, ощущение и воображение по своей природе ограничены. Идея субстанции как субстанции должна быть совершенным единством. Однако идея, составляющая человеческое сознание, сложна — это не единство, а множественность идей. Поэтому эта идея скорее запутана, чем ясна и отчетлива. Ясное и отчетливое понимание, по мнению Спинозы, должно исходить из единства идеи субстанции, а не из фрагментарности идеи человеческого тела и его аффектов.

Это познавательное единство достигается двумя путями — разумом (который Спиноза называл «знанием второго рода») и интуицией («знанием третьего рода»). Когда мы познаем через ощущение и воображение («знание первого рода»), мы пытаемся охватить сразу много идей и тем самым создаем путаницу. Разум и интуиция, напротив, дают нам доступ только к одной идее — субстанциальному единству, лежащему в основе нашего тела и нашего сознания. Разум делает это из того факта, что мы «имеем общие понятия и адекватные идеи о свойствах вещей», а интуиция идет от «от адекватной идеи о формальной сущости каких-либо атрибутов Бога» (Этика, часть вторая, теорема 40, схолия 20). Чтобы понять субстанциальное единство, которое является необходимой причиной нашего тела и нашего сознания, нужно понять их sub specie aeternitatis.

Этот эпистемологический идеал составляет ядро рационалистической этики Спинозы — и, следовательно, согласно одному правдоподобному объяснению, ядро его этики. Монизм Спинозы предполагает, что индивиды, рассматриваемые Аристотелем как первичные субстанции, отличаются не своим субстанциальным единством, а своим conatus — стремлением к продолжению существования. Таким образом, самосохранение — это не просто одна из возможных целей этических агентов, это именно то, что делает этих агентов индивидуумами. Таким образом, наша сущность и наша этическая задача состоит в том, чтобы быть активными, тогда как пассивность, напротив, угрожает нашему самосохранению. Сознание упорствует посредством деятельности, и ему угрожает пассивность. Поэтому в наших собственных интересах стремиться к адекватным идеям через познание второго и третьего рода. Чем больше мы соединяем наши сознания с Богом через адекватное знание вещей в форме вечности, тем меньше мы подвержены влиянию внешних вещей и, следовательно, наших собственных страстей, которые являются ничем иным, как нашей пассивностью перед лицом внешних сил. Адекватное знание Бога дает нам невозмутимость и спокойствие, и буквально обеспечивает нашу стойкость. Таким образом, этические добродетели в своем основании являются эпистемологическими. Для Спинозы, самого что ни на есть рационалиста из здесь обсуждаемых, благая жизнь — это совершенно рациональная жизнь.

Лейбниц и Конвей

Как мы видели, рационалистическая эпистемология основана на метафизической приверженности [идее] субстанции. Концепция субстанции позволила рационалистам свести всю сложность и множественность к простоте и единству, лежащим в их основе. Эмпирики же, в отличие от них, занимая скептическую позицию в отношении субстанции, рассматривали реальность как в своей основе множественную и сложную. Метафизика Спинозы ознаменовала кульминацию этого рационалистического импульса. У Лейбница, последнего великого континентального рационалиста, мы видим его финальное движение.

Лейбниц, как и другие рационалисты до него, рассматривал обыденные вещи как явления, которые в конечном счете сводятся к совершенно простым субстанциям. Однако для Лейбница существует бесконечное число этих простых субстанций, каждая из которых каузально и перцептивно изолирована от всех остальных. Согласно рассуждениям

Лейбница, наш мир — лучший из всех возможных миров, потому что он уравновешивает максимально возможную сложность с максимально возможным порядком. Таким образом, не отдавая предпочтения ни единству, ни множественности, ни простоте, ни сложности, а также устанавливая равновесие на чисто рациональных принципах, Лейбниц являл собой пример более сложного, более всеобъемлющего и, в конечном счете, более зрелого рационализма, чем рационализм его предшественников.

Для Лейбница на самом фундаментальном уровне реальность характеризуется простыми субстанциями, или «монадами». Этот термин Лейбниц перенял у Фрэнсиса Меркьюри ван Гельмонта и Энн Конвей в 1696 году (Merchant 1979).

Поскольку существуют композиты, утверждал Лейбниц, должны существовать и простые субстанции, которые вместе образуют эти композиты. Будучи простыми, монады не имеют ни частей, ни протяженности, ни формы. Монады неделимы. Лейбниц видел в них «истинные атомы природы» (Лейбниц 1982: 413). В то время как Лейбниц, таким образом, настаивал на идее субстанции, он сопротивлялся свойственному рационализму синехизм‹2›у , который отдавал предпочтение идее метафизической и методологической непрерывности Вселенной, реабилитируя аристотелевскую роль субстанции как индивидуатора. Однако если для Аристотеля Буцефал — это собственно субстанция, то Лейбниц рассматривал Буцефала не как субстанцию, а как его самого, состоящего из совокупности простых субстанций. Лейбниц соглашался с аристотелевской характеристикой субстанции как грамматического субъекта предикации, который сам по себе не может быть предицирован ничем иным. Однако он сетовал, что эта теория не идет достаточно далеко. Для Лейбница сущность субстанции заключается не в том, что она является субъектом предикации, а в том, что каждый возможный предикат может утверждаться или отрицаться относительно нее. Таким образом, каждая индивидуальная субстанция имеет полное понятие, такое полное (то есть такое полностью определенное), что каждый факт о субстанции и о ее положении во Вселенной — прошлом, настоящем или будущем — аналитически из нее вытекает.

Настойчивое утверждение Лейбница о том, что каждая отдельная субстанция имеет полное понятие, повлекло за собой то, что, в отличие от Спинозы, в качестве парадигматической субстанции он рассматривал картезианскую мыслящую субстанцию, а не протяженную. Протяженная субстанция Декарта (как и спинозовская субстанция), по мнению Лейбница, вовсе не субстанция, поскольку она не дает принципа индивидуации. Лейбниц утверждал, что в то время как реальная субстанция имеет полное понятие, картезианское понятие протяженной субстанции есть абстракция, полученная через неполное понятие.

Материи самой по себе недостаточно для того, чтобы образовать или конституировать субстанцию. Для Лейбница тело никогда не могло бы быть кандидатом на роль субстанции, поскольку тела подвержены изменениям и бесконечно делимы. Таким образом, мы никогда не придем к телу, о котором можно было бы сказать: «вот действительно сущность». Более того, в то время как декартовская протяженная субстанция абсолютно инертна, Лейбниц настаивал на том, что отличительной чертой субстанции является активность. Все, что действует, есть субстанция. Всякая субстанция действует постоянно и непрерывно. Для Лейбница эта позиция вытекает из совершенства Бога. Божественное планирование вселенной было настолько совершенным, что требовалось лишь, чтобы Он его реализовал. Истинные субстанции (то есть entia per se) активны и являются причинами самих себя. По мнению Лейбница, Бог был бы лишен всякого достоинства, если бы он был единственной причиной во Вселенной, то есть если бы были необходимы окказионализм или интервенционизм. Совершенное божественное планирование позволяет избежать необходимости (постоянного или непрерывного) экстраординарного собрания. Таким образом, совершенство Бога подразумевает, что все субстанции активны. Пассивная протяженность — это только материя, а не субстанция.

Деятельность, или аппетиция, которую Лейбниц рассматривает как характеристику монад, тесно связана с его Принципом Достаточного Основания. Для Лейбница монада содержит всю свою историю, потому что каждое состояние монады (за исключением тех состояний — творение является среди них парадигматическим, —которые являются результатом божественной причинности) имеет свою достаточную причину (cause) в предшествующем состоянии. В свою очередь, нынешнее состояние является достаточной причиной всех последующих состояний. Несмотря на этот акцент на неотъемлемой активности субстанции, Лейбниц, как и Спиноза, отвергал возможность транзиентной (transeunt) причинности между субстанциями. Монады «лишены окон» и не допускают и не производят (emit) каузального влияния. Более того, будучи таким образом лишены окон, монады могут получать перцепции из мира не более, чем любую другую внешнюю каузацию.

Скорее, перцепции монады встроены в процесс творения. Благодаря предустановленной гармонии эти перцепции идеально согласуются с бесконечными монадическими состояниями вселенной. Это означает, что, хотя на уровне монад не существует подлинной транзиентной причинности, своего рода псевдо-каузация является результатом гармонизированного восприятия монадами друг друга, поскольку их соответствующие аппетиции передают их через последовательные изменения. Таким образом, для Лейбница каузальные отношения сводятся к логическим отношениям в том смысле, что каждое изменение в субстанции вытекает из ее понятия.

В то время как воззрение Лейбница, что всякая субстанция имеет полное понятие, усиливает центральную роль разума в его эпистемологии, оно, по-видимому, подрывает человеческую и даже божественную волю и тем самым скатывается к спинозизму. Если каждый факт о Юлии Цезаре, да и вообще любой другой факт о вселенной рационально выводится из полного понятия римского диктатора, то, по-видимому, возможен только один путь развития вселенной. Однако это не тот шаг, на который Лейбниц был готов пойти. Если бы не было различия между случайными (контингентными) и необходимыми истинами, утверждал Лейбниц, фатализм был бы истинным и человеческая свобода воли была бы невозможна. Лейбниц пытался избежать этого вывода, проводя различие между гипотетической и абсолютной необходимостью. Абсолютная необходимость, утверждал он, управляется принципом противоречия. Нечто абсолютно необходимо, если его отрицание логически невозможно. Гипотетическая необходимость, с другой стороны, описывает положение дел, которое необходимо ex hypothesi — то есть только в том случае, если имеет место конкретный антецедент, — но не логически необходимо. По мнению Лейбница, тот факт, что Цезарь перешел Рубикон, необходим лишь гипотетически. Он с необходимостью вытекает из существования индивидуальной субстанции, которая есть Цезарь, но ее отрицание не является логически невозможным. Согласно Лейбницу, Бог при сотворении мира представлял себе бесконечное множество возможных миров. Мириады случайных фактов каждого из этих миров необходимы лишь гипотетически. То есть они были бы необходимы только в том случае, если бы Бог реализовал этот мир. Поскольку настоящий мир — это тот, который Бог избрал для осуществления, все случайные факты этого мира несомненны. Однако они, тем не менее, случайны, поскольку их отрицание не влечет за собой абсурд. То есть не было никакой логической невозможности, которая помешала бы Цезарю принять решение не переходить Рубикон. В этом смысле его воля — и, в действительности, вообще человеческая воля — свободна. Аргумент Лейбница в пользу гипотетической необходимости имеет очевидного предшественника в учении Декарта о сотворенной истине. Однако, в отличие от Декарта, Лейбниц ограничивал сферу действия своего учения случайными истинами. Тем не менее он надеялся избежать спинозистской необходимости. Преуспел ли он в этом или нет — предмет дискуссий в исследовательской литературе.

Поскольку Лейбниц характеризует вселенную как состоящую из множества индивидуальных существований, ни одно из которых не обладает подлинной каузальной действенностью по отношению к другому, его позиция обнаруживает значительное сходство с эмпиризмом Юма. Однако в то время как Юм выводил из этого важность опыта, Лейбниц вместо этого использовал данную онтологию, чтобы исключить случайное (adventitious) знание. Таким образом, он сохранял приверженность — исходя из метафизических оснований — учению о врожденных идеях. В своем отрицании транзиентной причинности между субстанциями Лейбниц отверг идею о том, что мы можем узнать новые вещи о мире в смысле получения новых идей, которые еще не существуют в нашей душе. По Лейбницу, временное совпадение определенного явления с «познанием» этого явления было предопределено при сотворении мира так же, как и все монадические состояния. Лейбниц признавал, что идиоматически допустимо говорить о приобретении знания через органы чувств. Однако он полагал, что все чувственные данные сводятся к описаниям логических отношений и ими объясняются. Таким образом, лейбницевская теория познания низводит аристотелевскую идею о человеке как о чистой доске (которая учится посредством индукции) к простой фигуре речи (façon de parler). Напротив, он решительно поддерживал учение Платона о припоминании в той мере, в какой оно помещает все знание в идеи, уже пребывающие в душе. Беседа Сократа с мальчиком-рабом Менона, утверждал Лейбниц, показывает, что душа уже обладает идеями, от которых зависят истины о вселенной, и нуждается только в напоминании о них.

По мнению Лейбница, в субстанции вложены восприятия всей вселенной. Каждая субстанция, утверждал он, является зеркалом всей вселенной в той мере, в какой все, что когда-либо происходило или существовало, или когда-либо будет происходить или существовать, включено в ее полное понятие. Восприятия всех субстанций, утверждал он, в их неограниченном объеме напоминают бесконечное восприятие Бога. Восприятия сотворенных субстанций не достигают восприятий Бога в аспекте ясности и отчетливости. Для Лейбница лучшим из всех возможных миров является тот, который уравновешивает максимально возможную сложность с максимально возможным порядком.

Существующий мир удовлетворяет этому критерию благодаря бесконечному разнообразию точек зрения, занимаемых монадами. Согласно принципу порядка, каждая монада отражает тот же самый мир, что и другие монады. Однако по принципу сложности монады отражают мир из бесконечного числа уникальных точек зрения. Это бесконечное разнообразие перспектив влечет за собой то, что каждая монада отражает все остальные с различной степенью ясности и отчетливости. Таким образом, вселенная изобилует бесконечным числом различных репрезентаций божественных дел. Среди них только восприятие Бога универсально ясно и отчетливо. В то время как требование сложности для лучшего из всех возможных миров, казалось бы, в принципе исключает возможность для человеческих существ достичь знания вселенной sub specie aeternitatis, Лейбниц сделал особое исключение для человеческих душ. Согласно Лейбницу, все монады обладают восприятием низкого уровня, подобным тому, которое у нас имеется в состоянии ступора. Однако души живых существ имеют, помимо этого, чувства и воспоминания. Человеческие души имеют, кроме того, через божественное избрание, силу разума. Именно разум позволяет нам понять вселенную как систему, используя модели и идеализации, и тем самым постичь вечные истины. Таким образом, утверждал Лейбниц, человеческого сознание — это не только зеркало вселенной сотворенных вещей, но и зеркало самого Бога.

Лейбниц придерживается мнения, что, учитывая совершенство Бога, все, что Он создает, также должно быть совершенным — вот почему сотворенный мир является лучшим из возможных миров. Это означает, что большая часть работ Лейбница по своему духу является теодицеей. Лейбниц разделяет этот дух со своей близкой современницей Энн Конвей. В основе системы Конвей лежит желание отвергнуть картезианский дуализм, спинозизм и гоббсовский материализм. По ее мнению, утверждать существование материальной субстанции — значит утверждать существование «мертвой массы». Любая такая точка зрения глубоко ошибочна. Ибо она считает, что природа пронизана «витальным принципом движения», который обладает жизнью и восприятием, качествами, подобающими любому творению Бога (глава IX, раздел 2). Таким образом, Конвей отвергает дуализм Декарта, отмечая, однако, что, поскольку он признает нематериальность Бога, он, по крайней мере, лучше Гоббса, который считает, что Бог материален. Наконец, она отмечает, что ее несогласие со Спинозой связано с его монизмом, который стирает всякое различие между Богом и творениями (глава IX, раздел 3).

Чтобы избежать проблемы, которую она отождествляет с [учениями] Декарта и Гоббса, Конвей провозглашает монизм: все существа состоят из одного вида субстанции — духовной. Чтобы избежать проблемы, которую она связывает с [учением] Спинозы, Конвей утверждает, что, хотя и существует только одна (духовная) субстанция, вселенная разделена на три «вида», которые различаются по своей сущности: творения, Христос и Бог. Это тройственное разделение основано на изменчивости членов вида: существенной чертой творений является то, что они могут изменяться к лучшему и к худшему; существенной чертой Христа является то, что он может изменяться только к лучшему; а сущность Бога заключается в том, что он неизменен (Глава VI, раздел 4). Постулируя эти три «вида» единой субстанции, Конвей может утверждать отдельность Бога от творения, а также метафизическую и моральную посредническую роль Христа. Эта посредническая роль Христа имеет центральное значение для теодицеи Конвей. По ее мнению, принятие этого тройственного разделения видов «будет в значительной степени способствовать распространению истинной веры и христианской религии среди евреев, турок и других неверных народов» (Глава VI, раздел 5). Это происходит потому, что как только мы оценим доводы в пользу посредника между тварями и Богом и примем их, мы поверим в Христа, называем ли мы посредника этим именем или нет. Таким образом, Конвей может ответить на особенно трудный вопрос для любого христианского мыслителя: как христианство может быть универсальной религией, в которой спасение зависит от знания Христа, когда столь значительная часть населения Земли Христа не знает? Следуя своей системе, она может утверждать, что многие люди могут знать Христа как посредника, не зная его имени или даже роли в христианской религии.

В то время как подъем британского эмпиризма и критической философии Канта ознаменовали конец континентального рационализма как движения, утонченные взгляды Лейбница и Конвей являются подобающей хвалебной песнью для этого движения и, более того, для силы человеческого разума.

За Пределами Континентального Рационализма: Другие мнения

С начала XX века «континентальный рационализм» продуктивно сопоставляют с «британским эмпиризм». Это сопоставление опирается на представление, что рационалистические взгляды, которые были популярны на «континенте», были современны эмпирическим взглядам, которые доминировали в философских дискуссиях в Британии.

Хотя демаркация между рационализмом и эмпиризмом может быть полезна в качестве интерпретирующего и педагогического инструмента, следует иметь в виду, что это конструкция ретроспективна. Различие между эмпириками и догматиками прослеживается от древнеримской медицины до бэконовской (как Роджера, так и Френсиса) философии науки. В то время как Кант и его ранние комментаторы привнесли это различие в философию, термины «рационализм» и «эмпиризм», а также ассоциирование этих терминов соответственно с континентом и Великобританией появились в конце XIX века (Aaron Wilson, 16-20).

В последние годы ученые проблематизировали как общее различие между рационализмом и эмпирицизмом, так и различие между «континентальным рационализмом» и «британским эмпиризмом». Как показал Нортон, «британское» в «британском эмпиризме» может быть поставлено под сомнение, если мы обратим внимание на важную роль, которую сыграл французский философ Пьер Гассенди в распространении эмпирицистского мышления в этот период (Norton 1981). Действительно, британские философы в соответствующий исторический период были гораздо менее оторваны от континента, чем сегодня. Философские переезды из Британии были частыми и плодотворными. В частности, Локк, Беркли и Юм «пересекли Ла-Манш». Далее, Леб (Loeb, 1981) с некоторой долей правдоподобия утверждает, что разделение на рационалистов и эмпириков игнорирует сильные рационалистические линии в мышлении Локка и Беркли. Все чаще исследователи раннего Нового времени (но опять же, вспомним критику Голдстоуном раннего Нового времени как способа периодизации) смотрят за пределы рационалистического/эмпирического различия, чтобы более точно уловить пересечения и расхождения, наличествующие в констелляции идей этого периода.

Действительно, проблематизация различия между континентальным рационализмом и британским эмпиризмом дает преимущества, выходящие за рамки возможности более высокой интерпретационной детализации и точности. В предыдущих разделах этой статьи мы рассматривали связь рационализма с континентом, рассматривая британских философов Маргарет Кавендиш и Энн Конвей наряду с Мальбраншем и Лейбницем, а также философа Антона Амо из Ганы наряду с Декартом. Сосредоточение внимания на рационалистах XVII и XVIII веков в широком смысле, в отличие от континентальных рационалистов в частности, делает возможным включение в разговор других фигур — в частности, женщин и не-европейцев, — которые не жили на континенте, но которые позволяют очертить области влияния рационалистической мысли и ее центральные «узлы». Таким образом, дополнительная сильная мотивация поставить это различие под сомнение заключается в попытке включить в этот период другие голоса.

Прежде чем мы рассмотрим двух последних женщин-философов из Великобритании, стоявших на позициях рационализма, необходимо сделать краткое отступление, чтобы рассмотреть, в какой степени рационализм допускал участие женщин в философии (и, в меньшей степени, участие «расеализированных» (racialized) других).

Теперь уже стало привычным думать, что рационализм исключает женщин. Женевьева Ллойд утверждает, что декартовское переосмысление разума как достижения и как достижения, приобретенного чистым сознанием, не испорченным чувственностью и обществом, непреднамеренно (но существенно) исключает женщин — чья домашняя роль неизбежно подразумевала чувственное и социальное (Lloyd 1984/1993, 40-51). Сьюзен Бордо описывает картезианский «объективизм и механизм» как «бегство от женского космоса и» женской «ориентации на мир» (Bordo 1987, 100, курсив в оригинале). Независимо от того, исключает ли рационализм женщин конститутивно или нет, ясно, что некоторые отдельные рационалисты это делают. См., например, аргумент Хасаны Шарп о том, что Спиноза видит лучшее, но делает худшее в своем утверждении в «Политическом трактате», что женщины по природе неравны мужчинам (Sharp 2012).

Выступая против описания рационализма как исключающего женщин, Маргарет Атертон опирается на Мэри Астелл и Дамарис Леди Мэшем, чтобы доказать, что на самом деле рационализм предложил рамки, внутри которых женщины (и, как можно предположить, представители не-европейских культур) могли бы заниматься философией. Предписывая метод рассуждения, который не зависит от какого-то специфического образования или социального положения, утверждает Атертон (вслед за Астеллом), рационализм переосмысливает разум как принципиально доступный для всех людей — мужчины и женщины, пахаря и врача (Atherton, 32). Эрика Харт прослеживает историю французских «салонных женщин» шестнадцатого и семнадцатого веков и предлагает доказательства того, что ясный, свободный от жаргона французский язык Декарта и стремление быть понятными мирянам сделали картезианство привлекательным для женщин, которые регулярно участвовали в философских салонах. Далее Харт реконструирует мысль выдающихся салонных женщин, чтобы показать, что они развивали картезианство новыми способами (Harth 1991). Однако она отмечает, что большая часть того, что дошло до нас от французского картезианства того времени, возникла в мужской академии, а не в салонах.

Каким бы ни было сохранившееся наследие картезианских женщин во Франции, Астелл остается важным интерпретатором и сторонником эпистемологического метода Декарта, метода, который она явно одобряет как основу для поддержки образования и философских исследований женщин. В своей состоящей из двух частей работе (1694 и 1697) — «Серьезное предложение дамам: в котором предлагается метод для улучшения их ума» — Астелл утверждает, что медитация (в декартовском смысле этого термина) принесет пользу всем, кто самоотверженно ею занимается. Она допускает, что те (например, женщины или рабочие), чьи [жизненные] обстоятельства не позволяют им созерцать истину, могут поначалу найти такое созерцание бесплодным. Тем не менее она предлагает чтение, рассуждение и серьезную медитацию в качестве средств для исправления этой ситуации. В то время как Астелл отвергает мнение, что телесность (embodiment) некоторых людей делает их более пригодными для практических, нежели интеллектуальных занятий, она признает, что животные духи некоторых рассуждающих [людей] делают их мышление неустойчивым. Поэтому она советует рассуждающим оторвать свой сознание от тела и материального мира. Элис Соваал выделяет у Астелл три основные рационалистические темы: «преимущество сознания перед телом; теория врожденных идей как источник знания; и методология, которая ведет новичка от путаницы к ясности» (Sowaal). Астелл подкрепляет свой картезианский метод теологическим аргументом о том, что Бог не создал бы от природы неполноценных разумных существ, и, следовательно, что все человеческие существа способны к рациональному мышлению. Если женщины поначалу не способны здраво рассуждать, то это результат их [жизненных] обстоятельств, а не природы, утверждает она. Таким образом, Астелл одновременно опирается на Декарта и предвосхищает Уолстонкрафта.

Смягчение критериев для включения в «рационалистический» лагерь так же предлагает нам соответствующим образом расположить рационализм шотландского философа Мэри Шепард. Шепард была резким критиком казуальной системы, которую поддерживал Юм и которую мы могли бы назвать «Мальбранш без Бога». Шеперд выдвинула возражения против теории Юма на основании своей приверженности идее превосходства разума в деле приобретения знания, и, в частности, знания истин причинности. Здесь мы видим, что к ней применима по крайней мере одна характеристика из тех, которые обычно приписывают рационалистам, — превознесение разума над чувствами в деле приобретения знания. В «Эссе об отношении причины и следствия» (1824) Шепард пытается разобрать каузальную теорию Юма об устойчивой конъюнкции, утверждая, что мы действительно можем иметь интуитивное знание о том, что все существующее требует причины.

Более того, по ее мнению, именно разум, а не «обычай» или «привычка» является нашим главным проводником в понимании нашей повседневной жизни (27-28). Критика Шепард в адрес Юма важна сама по себе как ценный вклад в философскую дискуссию ее эпохи. Однако она также хорошо репрезентирует то, как формулировалась рационалистическая перспектива в первой четверти XIX века. Как таковая, она знаменует собой момент в истории рационализма. Вовлечение Шепард в дискуссию с ее коллегами-рационалистами разных периодов только углубляет и расширяет наше понимание этого направления мысли.

Таким образом, хотя понятие континентального рационализма может быть полезной эвристикой, особенно для преподавания и обучения, оно не должно быть строгим критерием. Менее ограничительная концепция рационализма не только поддерживает более исторически точное и тонкое понимание философских течений этого периода. Она также делает рационалистический канон более разнообразным. По мере того, как историки философии все больше занимаются разработкой более инклюзивных канонов, из такого переосмысления мы можем извлечь большую пользу.

Библиография

На русском:

Декарт Р. (1994). Сочинения в 2 т.: Пер. с лат. и фр. Т. 2/Сост., ред. и примеч. В. В. Соколова, — М.: Мысль. (Филос. наследие).

Лейбниц Г.- В. (1982). Сочинения в четырех томах: Т. I / Ред. и сост., авт. вступит, статьи и примеч. В. В. Соколов; перевод Я. М. Боровского и др.— М.: Мысль. (Филос. наследие. Т. 85).

Мальбранш. Н. (1999). Разыскания истины. СПб.: Наука. (Сер. «Слово о сущем»).

Спиноза Б. (1991). Сочинения. В 2-х томах. Т. I. СПб.: Наука. (Сер. «Слово о сущем»).

На английском:

Primary Sources

Amo

• The Apatheia of the Human Mind, or The Absence of Sensation and the Faculty of Sense in the Human Mind and Their Presence in our Organic and Living Body, William Abraham (trans.), in Antonius Gviliemus Amo, Afer of Axim, Translation of his Works, Halle: Martin Luther University, Halle-Wittenberg, 1968.

Astell

• Astell: Political Writings, P. Springborg (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

• A Serious Proposal to the Ladies. Parts I and II, P. Springborg (ed.), Ontario: Broadview Literary Texts, 2002.

• The Christian Religion, As Professed by a Daughter of the Church of England, J. Broad (ed.), Toronto, ON: Centre for Reformation and Renaissance Studies and Iter Publishing, 2013.

Cavendish

• Observations upon Experimental Philosophy, Eileen O’Neill (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Conway

• Principles of the Most Ancient and Modern Philosophy, Allison P. Coudert and Taylor Corse (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Descartes

• Oeuvres De Descartes, 11 vols., C. Adam and P. Tannery, Eds., Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1983.

• The Philosophical Writings of Descartes, 3 vols., J. Cottingham, R. Stoothoff, and D. Murdoch, Trans. Vol. 3 including A. Kenny, Trans., Cambridge: Cambridge University Press, 1984–88.

• The Correspondence Between Princess Elisabeth of Bohemia and René Descartes, Lisa Shapiro (ed. and trans.), Chicago: University of Chicago Press, 2007.

Malebranche

• Œuvres complètes de Malebranche, 20 vols., A. Robinet (ed.), Paris: J. Vrin, 1958–84.

• Dialogues on Metaphysics, W. Doney, Trans., New York: Abaris Books, 1980.

• Dialogue between a Christian Philosopher and a Chinese Philosopher on the Existence and Nature of God, D. A. Iorio (trans.), Washington: Catholic University Press, 1980.

• Treatise on Ethics, C. Walton (trans.), Dordrecht: Kluwer, 1993.

• Dialogues on Metaphysics and on Religion, N. Jolley and D. Scott (trans.), Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

• The Search after Truth, T. M. Lennon and P. J. Olscamp (trans.), Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Spinoza

• Spinoza Opera, 5 volumes. C. Gebhardt (Ed.), Heidelberg: Carl Winter, 1925–87.

• The Collected Writings of Spinoza, E. Curley (trans. and ed.), Princeton: Princeton University Press, 1985. Complete Works, S. Shirley (trans.), M. Morgan (ed.), Indianapolis: Hackett, 2002.

Leibniz

• Gottfried Wilhelm Leibniz: Sämtliche Schriften und Briefe, German Academy of Science, Darmstadt and Berlin: Berlin Academy, 1923–.

• Philosophical Essays, R. Ariew and D. Garber (eds. and trans.), Indianapolis: Hackett, 1989.

• Opuscules et Fragments Inédits de Leibniz, L. Couturat (ed.), Paris: Felix Alcan, 1903.

• Leibnizens Mathematische Schriften, C. I. Gerhardt (ed.), Berlin: Weidman, 1875–90.

• Die Philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, C.I. Gerhardt (ed.), Berlin: Weidman, 1875–90. Theodicy, A. Farrer (ed.) and E. Huggard (trans.), New Haven: Yale University Press, 1952.

• Philosophical Papers and Letters, L. Loemker (ed.), 2nd ed., Dordrecht: Reidel, 1969. Philosophical Writings, M. Morris and G. Parkinson (eds. and trans.), London: Dent, 1973.

• New Essays on Human Understanding, P. Remnant and J. Bennett (ed. and trans.), Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

• Leibniz: Selections, P. Wiener (Ed.), New York: Charles Scribner’s Sons, 1951.

Secondary Sources

• Abraham, William, 1964, “The Life and Times of Anton Wilhelm Amo”, Transactions of the Historical Society of Ghana, 7: 60–81. [A biography of Amo.]

• Adams, Robert Merrihew, 1994, Leibniz: Determinist, Theist, Idealist, Oxford: Oxford University Press. [A careful and penetrating study that benefits from the author’s extensive of knowledge of Leibniz’s oeuvre.]

• Allison, Henry, 1987, Benedict de Spinoza: An Introduction, New Haven: Yale University Press. [A classic work by an eminent Spinoza scholar. Suitable for beginners, but also useful for those well-versed in Spinoza.]

• Atherton, Margaret, 1993, “Cartesian Reason and Gendered Reason”, A Mind of One’s Own: Feminist Essays on Reason and Objectivity, Eds. Louise Antony and Charlotte Witt, Boulder: Westview Press. [Against arguments that Descartes’s conception of rationality served to exclude women, Atherton here adduces evidence that some early modern women philosophers regarded Cartesian reason as egalitarian, and were encouraged by it in their work.]

• –––, 1996, “Lady Mary Shepherd’s Case Against George Berkeley”, British Journal for the History of Philosophy, 4(2): 347–366. [An analysis of Shepherd’s objections to Hume, and the manner in which she distinguishes her view from Berkeley’s.]

• –––, 2005, “Reading Lady Mary Shepherd”, The Harvard Review of Philosophy, 13(2):73–85. [An introduction to both Shepherd’s biography and her philosophical disputes with Dugald Stewart and John Fearn.]

• Bennett, Jonathan, 1984, A Study of Spinoza’s Ethics, Indianapolis: Hackett Publishing. [A clear, penetrating study of Spinoza whose arguments and analogies have entered the scholarly idiom. Essential reading for Spinozists.]

• Bermúdez, José Luis, 1997, “Scepticism and Science in Descartes”, Philosophy and Phenomenological Research, 57(4): 743–772. [An argument for separating the importance of scepticism for motivating Descartes’s project and our interpretation of him as a canonical rationalist.]

• Bolton, Martha Brandt, 201, “Causality and Causal Induction: The Necessitarian Theory of Lady Mary Shepherd”, in Causation and Modern Philosophy, Keith Allen and Tom Stoneham (eds.), 242–261. New York/Routledge. [A detailed look at Shepherd’s views of cause, causal principles, and mathematical induction. The latter topic includes some discussion of Shepherd’s dispute with Dugald Stewart.]

• Bordo, Susan, 1987, The Flight to Objectivity: Essays on Cartesianism and Culture, Albany: State University of New York Press. [A classic feminist psychoanalytic study of Descartes’s Meditations. Inter alia, Bordo argues that Descartes reconceives rationality as paradigmatically masculine.]