Феминистская эстетика

Впервые опубликовано 7 мая 2004 года; содержательно переработано 12 января 2017 года.

Понятие «феминистская эстетика» не подразумевает некую разновидность эстетической теории (в отличие от, например, «этики добродетели» или «натурализированной эпистемологии», соответствующих определенному типу этики или теории познания). Вместо этого под феминистской эстетикой понимается ряд подходов, фокусирующихся на определённых вопросах к философским теориям и пресуппозициях, посвящённых искусству и категориям эстетического. Феминистская теория в целом сходится на том, что, несмотря на якобы нейтральный и инклюзивный теоретический язык философии, почти все области этой дисциплины содержат следы гендерной окрашенности в своих самых базовых концептуальных рамках. Феминистки, работающие в области эстетики, изучают способы, которыми гендер оказывает влияние на формирование идей об искусстве, художнике и эстетической ценности. Феминистские подходы к эстетике также обращают внимание на культурные факторы, которые оказывают давление на сферу субъективного: как искусство отражает и одновременно способствует укреплению социального формирования гендера, сексуальности и идентичности и до какой степени это формирование обуславливается расой, национальностью, социальным положением и исторической ситуацией. Начавшись с анализа норм, регулирующих женскую внешность, эти интересы постепенно расширялись, включая в себя обсуждение трансгендерных идентичностей и телесности лиц с ограниченными возможностями.

Эстетика по своей природе гораздо более междисциплинарна, чем многие другие области философии, так как это поле неразрывно связано с художественными практиками и критическими дисциплинами. Феминистские взгляды на эстетику формировались не только философами, но и историками искусства, музыковедами, литературоведами, исследователями кино и перформанса, а также самими художниками. Из результатов феминистских исследований вытекают практические выводы: так, анализ исторических концептуальных рамок, определяющих эстетику и философию искусства, помогает объяснить колоссальный разрыв между числом женщин и мужчин, ставших влиятельными деятелями искусств. Философские теории, развиваемые феминистками, оказали большое влияние на критическую интерпретацию искусства и популярной культуры, а также на развитие ряда современных художественных практик. Важная задача феминистской эстетики – создание критической теории и исследований, нацеленных на сами основы философии, рассмотрение концепций, которые зачастую не относятся к «мужскому» и «женскому» напрямую, но чьи иерархии насквозь гендерно окрашены.

Каждая из нижеперечисленных секций начинается с критики определённой теоретической традиции, феминистской интервенции и альтернатив. Такой подход позволяет не только пересмотреть определённую философскую позицию, но и распространить феминистскую оптику на смежные с традиционной эстетикой области. Особенно ярко это проявляется в завершающей секции данного эссе. Так что в определённой степени представленный ниже порядок тем отражает историю развития интересов феминистского подхода к эстетике, от ранних работ до совсем недавних.

Искусство и художники: исторические предпосылки

Феминистские взгляды на эстетику возникают в 1970-е годы как комбинация политического активизма в среде современного искусства и критики исторических традиций философии и искусства. Эти подходы развивались в тесной связи с постмодернистскими дискуссиями о культуре и обществе, протекавшими во многих областях социальных и гуманитарных наук. Эти дебаты часто начинаются с пересмотра наследия западной философии – наследия, нигде не ставившегося под сомнения настолько сильно, как в области искусства. В связи с этим для демонстрации и разъяснения значения многих направлений современного искусства, включая феминистские и постфеминистские, требуется сначала понять, к каким традиционным ценностям и теориям они обращаются и бросают вызов.

Изящное искусство включает в себя живопись, музыку, литературу и скульптуру и исключает ремёсла, народное искусство и развлечения. С концепцией изящного искусства тесно связаны идеи о творческом гении художника, который часто описывается как владеющий уникальным взглядом, выраженным в его произведениях. Именно традицию изящного искусства живописи подразумевала историк искусства Линда Нохлин в 1971 году, когда она задала свой ныне знаменитый вопрос: «Почему не было великих женщин-художниц?» (Nochlin 1971/1988). Так как формулировка «изящное искусство» уже скрывает в себе гендерные импликации, потребуется выяснить исторический контекст самих идей об искусстве и художнике, чтобы понять разнообразие возможных ответов на поставленный вопрос. Этот вопрос также помогает понять специфику медиа, смыслового наполнения и стилей, используемых современными феминистскими художницами и теоретиками. Более того, исследование античных корней философии искусства раскрывает гендерную структуру ценностей, которая сохраняется до наших дней.

Термин «искусство» не всегда был просто сокращением от «изящного искусства». Как и у большинства терминов, связанных с ключевыми концептуальными основами западной интеллектуальной традиции, корни этого понятия восходят к античности. Греческое слово, которое мы обычно переводим как «искусство», techne, в той же степени относится и к понятиям «мастерство», «искусность». В широком смысле оно использовалось для отделения результатов человеческой деятельности от природных объектов. Типы techne, которые в наибольшей степени соответствуют современной концепции искусства, являются «миметическими», подражающими, т.е. воспроизводящими вид объекта или же выражающими идею в форме рассказа или драмы. Например, скульптуры имитируют человеческие формы, музыка – звуки природы, голоса, или – более абстрактно – человеческие эмоции. Драма и эпическая поэзия имитируют прожитые события. Миметическая природа искусства считалась бесспорной на протяжении веков, и большая часть авторов, включая Аристотеля, превозносили именно способность художника ухватить при помощи красоты и своего ремесла некую правду о жизни и мире. Римский историк Плиний Старший писал о том, какое признание получили художники, которые научились изображать объекты в линии и цвете настолько точно, что их было невозможно отличить от реальных.

Возможно, самая ранняя философская дискуссия об искусстве в греческой традиции происходит в «Государстве» Платона. В отличие от большей части своих современников, Платон считал мимесис опасным. Его «Государство» содержит в себе пространное исследование природы правосудия, и на всем его протяжении Сократ со своими друзьями воображают идеальное общество, которое подвергает строгой цензуре и контролирует многие формы искусства, включая драму, музыку, живопись и скульптуру. В соответствии с метафизикой Платона, абстрактный мир Форм обладает более высоким уровнем реальности, чем физический мир с его меняющимися, нестабильными событиями и объектами. Следовательно, чем более непосредственным является восприятие Форм, тем больше человеческий разум может приблизиться к Истине. Имитации, такие как рисунок, подражают лишь внешнему виду физических объектов, становясь таким образом (как Платон формулирует в X книге «Государства») в три раза более удалёнными от реальности и правды. Мимесис замещает правду иллюзией, и делает это соблазнительно приятными способами. Более того, такие искусства, как трагическая поэзия, приковывают внимание, вызывая сильные эмоции, например, страх, подрывая таким образом добродетель храброго человека, но одновременно принося ему парадоксальное удовольствие. В соответствии с платоновским анализом человеческого духа, нерациональные элементы души – могучие силы, способные отвлечь интеллект от более отрешенной внимательности, присущей мудрости; таким образом, удовольствия, которые доставляет миметическое искусство, достаточно опасны, поэтому в хорошо управляемом государстве искусство необходимо было заботливо сдерживать.

Очернение Платоном мимесиса на первый взгляд не имеет никакого отношения к гендеру, однако его влиятельная система содержит в себе важные непрямые импликации, которые преисполнены гендерного подтекста. В предпочтении Платоном философского поиска, нацеленного на познание Форм, удовольствиям мимесиса, например, можно усмотреть иерархию ценностей, ставящую вечный, абстрактный, интеллектуальный мир идеальных форм выше преходящего, конкретного, чувственного мира физических объектов. Эта иерархия поддерживает дуализм между душой и телом, сильно коррелирующий с гендерной асимметрией и являющийся одной из основных мишеней критики на ранних стадиях развития феминистского подхода к философии. Философы-феминистки обращают внимание на специфические концепции, формирующие бинарные комбинации: душа-тело, универсальное-конкретное, рациональное-эмоциональное и так далее, включая, разумеется, и мужское-женское. Это не просто коррелирующие пары, это ранжированные пары, в которых первый элемент воспринимаются как естественным образом более ценным, чем второй (Gatens 1991: 92). Универсальное мыслится превосходящим конкретное, так как оно, к примеру, дает более общее знание; разум превосходит эмоции, потому что он предположительно является более надежной способностью. Оба этих выбора отражают пристрастие к «объективному» в противовес «субъективному» – понятия, имеющие особенно непростое значение в эстетике. Более того, виды удовольствий, пробуждаемые мимесисом, являются чувственными и возбуждающими, обращаясь более к телу, чем к разуму. Следовательно, мы можем обнаружить в своеобразной оценке Платоном миметического искусства возвышение интеллектуального и абстрактного над чувственным и конкретным.

И хотя в «Государстве» нет прямых упоминаний творцов-женщин, эта философия искусства причастна к гендерным концептам в самой своей сердцевине. Импликации, которые эти концепты имели для художников, раскрылись в явной форме с возникновением модерной категории изящного искусства и его создателей.

Ученые спорят, каким временем датировать возникновение специфической категории искусства, обозначаемой как «изящные искусства». Некоторые считают, что эта концепция начинает появляться в Возрождение, тогда как другие утверждают, что изящные искусства сформировались в качестве стойкой категории не ранее XVIII века (Kristeller 1952–3; Shiner 2000). К этому времени идея о том, что в основе своей искусство является миметическим, начинает ослабевать и постепенно уступает романтической концепции искусства как самовыражения. XVIII век также является временем возникновения многочисленных трактатов, сравнивающих искусства друг с другом в соответствии с общими принципами и, что даже более важно, временем возникновения влиятельных теорий об особенном виде наслаждения, испытываемом от объектов природы и искусства, которое стало известным как «эстетическое» наслаждение.

В идее изящного искусства внимание концентрируется на чисто эстетических достоинствах произведений, и они становятся настолько центральными, что сама концепция искусства сужается. Искусство, в котором воспринимается красота и другие эстетические достоинства, отделяется от видов искусства, занимающихся производством вещей для практического использования, таких как мебель, подушки или посуда. Последние начинают обозначаться как «ремесла», и, хотя их полезность и мастерство, которого они требуют, были общепризнаны, создание объекта ремесла осознавалось как решительно менее оригинальное достижение, чем сотворение произведения искусства. Художественное творчество все больше и больше расценивалось как разновидность личного самовыражения, воплощающего видение индивидуального художника в произведении, имеющем независимую ценность.

Значение разделения изящного искусства и ремесла для оценки результатов творческой деятельности женщин чрезвычайно велико. Хотя немало производимых мужчинами вещей было также исключено из категории изящного искусства, предметы домашнего обихода, создание которых преимущественно было занятием женщин, были полностью маргинализированы при помощи этой категории и сопутствующих ей ценностей (Parker and Pollock 1981). Таким образом, традиционные домашние искусства были исключены из истории искусства в узком смысле..

Более того, рост внимания к изящным искусствам предоставил им особое публичное пространство. Модерновая институция музея поместила живопись и скульптуры в публичное пространство; концертные залы предоставили широкой публике доступ к музыке (Shiner 2000). В этот исторический период особенно сильно разошлись идеи общественных приличий для мужчин и женщин среднего и высшего класса, основных потребителей изящных искусств. И хотя умение юных девушек исполнять музыку для семьи и гостей и декорировать стены своими искусными рисунками считалось благоприятным для дома, публичное представление таких талантов рассматривалось как непристойное и не женственное. В связи с этим развивавшиеся у женщин таланты редко выходили за рамки любительства и не выходили в более публичный мир профессионального искусства, где отслеживались важные нововведения в области формы. (Здесь есть важные исключения, например музыканты Клара Шуман и Фанни Мендельсон Гензель, но их количество сравнительно невелико).

(Нохлин описывает, что многие художницы обучались у своих отцов-художников, предоставивших им образование, которое было бы трудно получить иначе; то же самое может быть сказано и про женщин-музыкантов [Citron 1993; McClary 1991]). Эти исторические объяснения проливают свет на ещё одну оппозицию с гендерным подтекстом: публичное-частное. Эта бинарность сильнее всего изучалась феминистскими политическими теоретиками, но заняла важное место и в философии искусства (Pollock 1988).

Из вышесказанного мы можем понять, как концепция «искусства», рассмотренный в аспекте «изящного искусства», оказывается гендерно окрашенной: в качестве своих образцов он избирает работы, в основном созданные мужчинами. Осознание этого исключающего критерия изящного искусства очевидно в современных феминистских арт-практиках. Принимая во внимание эффекты, которые на творчество женщин оказало жёсткое разделение между изящным искусством и ремеслами, феминистские художницы, активно участвовавшие в женском движении 1970 гг., например, Фейт Ринггольд и Мириам Шапиро, включали в свои произведения ремесленные материалы, такие как волокна и ткань (Lauter 1993). В своих работах они обращаются к материалам с домашними и женскими ассоциациями, призывая обратить внимание на столь давно упускаемый из вида труд женщин в традициях искусства, отличающихся от живописи и скульптуры, но не теряющих при этом своей ценности. И действительно, ремесленные объекты сами по себе (например, стёганые одеяла) теперь время от времени становятся предметами выставок в музеях изящных искусств – очередное признание того, что проблематичное разделение между изящным искусством и ремеслом растворяется из-за меняющихся культурных ценностей. Подобные работы дают основание предположить, что женщин в истории искусства было не так уж и мало, но эта история искусства отсеяла множество форм, в которые женщины традиционно направляли свою энергию.

Относительно новая область, известная как «эстетика повседневности», которая будет обсуждаться далее, взяла на вооружение некоторые из этих идей и расширила фокус философии, чтобы та с большей готовностью признала роль творчества в домашней жизни. Обращение внимания на домашнее хозяйство и повседневную жизнь женщин оказали огромное влияние не только на художественные материалы, но и на изображаемые предметы. Например, заметно увеличилось количество изображений беременности и материнства в искусстве, транслирующем феминистские взгляды (Liss 2009; Brand and Granger 2011). Феминистское и постфеминистское искусство совершило революцию в теоретическом исследовании тела в его разнообразии и значениях, включая сексуальность и материнство. (В качестве примера работы искусства в тандеме с философией см. обсуждение Доротеей Ольковски [Dorothea Olkowski) искусства Мэри Келли [Mary Kelly]). (Olkowski 1999). Телесность в искусстве рассмотрена в пятом разделе.

Gurrilla Girls

В дополнение к принципам отбора, еще одна предубеждённость привносит гендер в идею изобразительного искусства: сама концепция художника. В течение большей части современного периода самыми лучшими образцами изящного искусства считались творческие произведения художников с особым талантом, достигающем «гениальности», а гениальность – это черта, которая обладает особенно выраженным гендерным значением.

Творчество и гений

Хотя гений – сам по себе редкий дар, множество людей, среди которых может возникнуть гений, по мнению большинства теоретиков, включает в себя только мужчин. Руссо, Кант и Шопенгауэр в один голос заявляют, что женского темперамента и умственных способностей недостаточно для формирования гения. Это рассуждение является частью более общих теорий, которые приписывают мужчинам наиболее сильные и важные качества ума, и при сопоставлении оказывается, что женщины – не более чем бледные подобия. Начиная, по крайней мере, с Аристотеля, рациональность и сильный интеллект считаются «мужскими» чертами, которыми женщины обладают в меньшей степени, чем мужчины. Женщин принято считать менее интеллектуальными, однако более чувствительными и эмоциональными. Согласно некоторым теориям творчества, эмоциональность и чувствительность могут быть вдохновляющими силами, и, таким образом, поле эстетического лучше подходит для успешного применения этих особенностей, чем некоторые другие области философии. Когда же дело касается гения, как бы то ни было, мужчина-художник берет лучшее из обоих миров: великий гений искусства не просто блестящ интеллектуально; он в то же время эмоционально чувствителен и тонко настроен, обладая, таким образом, качествами, которые традиционно считаются и «мужскими» и «женскими».

Кристина Баттерсби подробно описывает длинную и сложную историю концепции гения, который уходит корнями в античность (Battersby 1989). К моменту, когда эта идея достигает своей мощной романтической формы в XVIII и XIX веках, она становится особенно ограничивающей для художниц. Гения искусства превозносили не только за мощные умственные способности, которые всегда в большей степени приписывались мужчинам, нежели женщинам, но и за чувствительность и способность к творчеству, что равным образом относится к предполагаемым женским свойствам. Особенно в девятнадцатом веке подобные «нерациональные» источники вдохновения превозносились как переступающие пределы законов причинности и создающие нечто из ничего. «Женские» метафоры зачатия, беременности, схваток и рождения обильно использовались для описания художественного творчества, в то время как реальные художницы игнорировались как участники производства высших эстетических ценностей.

Пока длился девятнадцатый век… метафоры мужского материнства стали общим местом – так же, как и метафоры мужского акушерства. Художник зачинал, вынашивал плод, испытывал родовые муки (в поту и боли), освобождался от бремени и (в неконтролируемом экстазе агонизирующего – мужественного – контроля) порождал. Таковы были разработанные авторами-мужчинами образы «естественного» деторождения (Battersby 1989: 73).

Описание гения при помощи женственных образов не послужило мостом через пропасть между художниками и художницами. Отчасти потому, что их творчество осмыслялось разными способами. Реальное деторождение рассматривалось как следствие «естественной» биологической роли женщин. Их личная, собственная эмоциональность и восприимчивость рассматривалась как проявление того, чем их наделила природа. Их творческая экспрессия, следовательно, подводилась скорее под категорию естественных проявлений, чем сознательно достигнутого. Выражение чувств в женском искусстве рассматривалось как проявление темперамента, тогда как сильные переживания, появляющиеся в работе мужчины, воспринимались как эмоции, воплощенные с мастерством и самообладанием. В соответствии с этим ходом мысли, эмоции в женском искусстве – побочный продукт природы; а гений художника-мужчины, напротив, производит новое творение, которое выходит за пределы ограничений, накладываемых природой.

Хотя в общем и целом неравные оценки возможностей и социальных ролей мужчин и женщин задерживали историческую актуализацию женщин в изящных искусствах, они не смогли полностью ей воспрепятствовать. Искусствоведы и историки музыки осуществили переоценку истории изящных искусств и уже обратили внимание как ученых, так и массовой аудитории на выдающихся женщин. Хотя до недавнего времени не так уж много художниц получило статус «великих», нельзя сказать, что женщины были совсем исключены из историографической традиции. Более того, есть некоторые формы искусства, в которых женщины были первопроходцами – например, прозаический роман. Роман – относительно новая форма искусства на западе, и она началась как вид массовой литературы, рыночный спрос на которую также давал женщинам-писателям возможность зарабатывать деньги. Их работы не всегда получали высокую оценку – широкая популярность этих книг вызывала волны презрительной критики. Однако некоторые из них, например, Джордж Элиот и Шарлотта Бронте, создали произведения, получившие длительное признание, и даже удостоились труднодостижимого титула: «гений».

В то же самое время скепсис в отношении прочности канона великого искусства вдохновляет большое число феминистских исследований с критическим подходом, которые переоценивают историческую традицию в живописи, музыке, скульптуре и литературе, производя пересмотр канона, чтобы включить в него работы женщин, которые были обойдены вниманием.

Переоткрытие работ, сделанных женщинами прошлого, было одним из главных усилий феминистских ученых во время так называемой второй волны феминизма 1970-х и 80-х – период, ставший также временем основания феминистских программ во многих колледжах и университетах Северной Америки и Европы. Особенно на ранних этапах этих исследований их важным направлением было обеспечить женщинам равные шансы на признание, чтобы достигнуть равенства полов в искусстве. Как мы вскоре увидим, это было временной целью, одним из этапов в разработке феминистской эстетики.

Среди феминистских исследователей ведется значительная полемика о том, как следует относиться к системе ценностей, связанных с гениальностью и выполнением художественной задачи. Некоторые настаивают, что сама идея гения является подозрительной по причине огромных различий в образовании, которое доступно людям, и что концепция гения стоит просто отбросить. К тому же, чрезмерная оценка достижений одной индивидуальности содействует сохранению пренебрежения к совместному и коллективному творчеству в пользу чего-то вроде мужского героизма (действительно, раннее феминистское искусство часто было коллективным, открыто отвергая идею индивидуальной творческой потенции в пользу объединенных усилий среди женщин). Другие феминистки не соглашаются и выделяют альтернативные критерии, работающие для женских произведений, отстаивая точку зрения, что можно выявить традиции женского гения, действующие в поле искусства, произведенного женщинами.

Критическое осмысление системы ценностей, связанных с гением и значимостью индивидуальной творческой потенции, стало поводом для некоторых практических идей относительно музейных выставок и тех типов объектов, которые считаются достойными публичного внимания. Действительно, в последние годы усиливается внимание к работам, произведенным вне системы академических изящных искусств, включая продукты творчества слабо репрезентированных социальных меньшинств. Хильде Хайн развивает эту тему, предполагая, что музеи могли бы трансформировать традиционный интерес к «шедеврам», направляя его на понимание более обыденных объектов и их значений, инвертируя таким образом систему ценностей, проявляющуюся в выставках музеев и галерей (Hein 2010). Хайн утверждает, что неиерархические ценности, выдвигаемые феминистской теорией, могли бы сподвигнуть музеи на переосмысление отношений их посетителей и выставляемых объектов, сокращая дистанцию между зрителем и объектом, которую вводит концепция «шедевра, созданного гением».

Полемика вокруг творчества – частный случай более широкого обсуждения того, может ли искусство, созданное женщинами, представлять особый вид «гиноцентрической» традиции, отличный от андроцентрических традиций художников-мужчин (Ecker 1986; Hein and Korsmeyer 1993, sect. II). Если этот тезис означает, что в произведениях художниц всегда проявляются определенные феминные эстетические качества, соответствующие гендеру их создательниц, многие феминистки реагируют на него критически, утверждая, что все остальные социальные отношения (исторические, национальные, этнические, расовые, отношения сексуальной ориентации и т.д.) накладывают на женщин слишком многочисленные разграничения, чтобы можно было вывести какой-либо общий женский знаменатель для их произведений (Felski 1989, 1998). С другой стороны, некоторые исследователи утверждают, что художницы и писательницы часто создают антитезу к окружающим их традициям, что может быть осмыслено как притязание на свою собственную «эстетику». Положение участников этой дискуссии во многом зависит от их выборки свидетельств, которые понимаются как релевантные. (Devereaux 1998). Притязания на традицию женской эстетики широко критикуются из-за эссенциализации женщин и пренебрежения многочисленными социальными и историческими различиями между ними (Meagher 2011). В то же самое время, по наблюдению Корнелии Клингер, взятые в ретроспективе размышления о женской традиции в искусстве кажутся более тонкими, нежели предполагает ярлык «эссенциализма», так как они движутся поверх эгалитарного либерализма и распознают стойкое влияние гендера на эстетическую продукцию (Klinger 1998: 350; Eaton 2008). Как это обстоит фактически со всеми философскими вопросами, проблемы, касающиеся общности между художниками-женщинами, время от времени подвергаются ревизии (в 2015 в Дублине, Ирландия, была проведена конференция на тему «Эстетика и Женское» (Edwards 2016)).

Работы Синди Шерман

Последняя из упомянутых перспектив характеризует ученых, которые отстаивают идею, что переживания женского воплощения могут проявиться в особых выразительных стилях, уже несущих в себе различие. Наиболее разработанная теоретическая система, поддерживающая этот подход, обеспечена исследованиями, которые можно неформально обозначить как «французский феминизм». Элен Сиксу предложила свою знаменитую идею écriture féminine исходя из того, что выражение жизненного опыта женщин может быть воплощено в их литературных произведениях посредством языковых регистров, которые предлагают альтернативы стандартному объективному описанию и линейному движению времени (Cixous 1975/1981). Несмотря на то, что они исходили из различных теоретических оснований, включая разные интерпретации психоаналитической теории, концепция Люс Иригарей о написании тела и разработка Юлией Кристевой модусов семиотического выражения, которые бы избегали патриархального символического дискурса, предлагают параллельные методы для определения отличающейся от андроцентрических методов творческой способности. Так или иначе, они совершенно не обязательно говорят о письме женщин в собственном смысле; семиотическая теория Кристевой утверждает, что поэтический язык проникает в досимволические выразительные ресурсы, происходящие из инфантильных переживаний в диаде мать-ребенок (Kristeva 1984). Принимаем мы или отвергаем психоаналитические концептуальные системы, используемые их авторами, эти идеи показали себя плодотворным ресурсом для феминистских ученых, работающих в разнообразных философских традициях. К примеру, Джейн Дюран изучает беллетристику настолько разных писателей, как Маргает Дрэббл и афро-американская писательница Тони Кейд Бамбара, выявляя, как выражение воплощенного опыта имеет сходные черты, которые по-разному проявляются под влиянием расы, социального положения и культурного наследия (Duran 2007).

Как контрапункт этому, Ева Поновска Зярек отмечает, что миры искусства также предоставляют богатые ресурсы для раскрытия сущности гендера, сексуальности, социальных и расовых ситуаций. Тем не менее, проект разработки феминистской эстетики часто блекнет под воздействием политического давления, обнаруживающего таким образом свои цели и оттесняющего на второй план феминизм в эстетике и эстетику в феминизме. Зярек анализирует работы модернистских писателей-женщин, утверждая, что сама художественная форма их произведений соединяет усилия феминизма и политической прагматики, создавая «сложные связи между политическими и эстетическими трансформациями, их отношением к гендерным и расовым различиям и ролью материального в открытии эстетического» (Ziarek 2012a: 392; Ziarek 2012b).

Эстетические категории и феминистская критика

Выше мы рассмотрели феминистские размышления по поводу теорий искусства, обращая внимание на то, как истории женщин в искусстве вдохновляют современные феминистские дебаты и практики. Настолько же важно оценить принципы, составляющие концептуальный каркас эстетики, из которой возникает большая часть наиболее влиятельных методов феминистского критического анализа.

Значительная доля феминистской критики сфокусирована на философии XVIII века благодаря многим влиятельным работам о красоте, удовольствии и вкусе, которые были написаны в то время и стали основополагающими текстами для современных теорий. Понятие «вкус» означает способность, позволяющую формировать качественные суждения об искусстве и красотах природы. Хотя перцептивная метафора взята из вкусовой сферы, на самом деле в этих теориях идет речь о визуальном, слуховом и образном наслаждении, так как широко распространено представление о том, что буквальное чувство вкуса слишком телесно и субъективно, чтобы стать источником интересной философской проблематики. Суждения вкуса принимают форму специфического вида наслаждения – того, которое в итоге стало известно как «эстетическое» наслаждение (термин, вошедший в английский язык лишь в начале XIX века).

Большинство теоретических концепций этого времени исполнены загадочного гендерного смысла, хотя прослеживать гендер в лабиринте текстов этого времени – задача, осложняющаяся изменчивой ролью, которую сексуальность играет в теориях эстетического наслаждения. В соответствии с наиболее строгим анализом – который приобрел господствующее положение в эстетике и философии искусства на некоторое время – эстетическое наслаждение вообще не имеет ничего общего с сексуальностью: эстетическое переживание не является чувственным, телесным удовольствием; оно свободно от практических соображений и очищено от желания. Два вида желаний, которые являются наибольшими помехами для эстетического созерцания – это голод и сексуальное влечение, которые связаны с видами наслаждения, «корыстными» по преимуществу. Эстетическое удовольствие же, используя кантовский термин, «бескорыстно» и созерцательно. Именно бескорыстность избавляет созерцающего от индивидуальных предрасположенностей, которые разделяют людей в их суждениях, и очищает ум для всеобщего или даже вселенского единодушия относительно объектов прекрасного. В идеале вкус является потенциально универсальным способом восприятия, хотя его «изысканность», как предположил Юм, требует упражнения и развития. В некоторой степени, потребности вкуса могут рассматриваться как способные преодолевать различия между людьми. Но в систему ценностей, обосновывающих изящные искусства, встроен элемент досуга, и критики замечают, что понятие вкуса также скрывает и систематизирует классовые различия (Shusterman 1993; Mattick 1993).

В то же самое время теоретики, превозносящие возможности универсального вкуса, зачастую проводят гендерные разграничения в отношении его совершенствования. Многие теоретики отстаивали точку зрения, согласно которой мужчины и женщины обладают систематическими различиями во вкусе или способностях восприятия искусства и других культурных продуктов.

Объекты, относящиеся к категории прекрасного, описывались как ограниченные, маленькие и утончённые – «женственными» чертами. Возвышенные объекты, примеры которых брались главным образом из неукротимой природы, – беспредельные, грубые и неотшлифованные, устрашающие – описывались как обладающие «мужественными» чертами. Эти гендерные ярлыки, однако, являются нестабильными, так как ужасы природы имеют настолько же почтенную традицию описания в качестве «женственных» сил хаоса (Battersby 1998). Более того, гендерно осмысленные значения возвышенного усиливаются смежным дискурсом о странном, экзотическом и нездешнем. Мэг Армстронг утверждает, что «экзотические» тела подчиняются эстетическому дискурсу в теориях возвышенного, отмечая, что Берк выделяет черное женское тело как особый объект ужаса (Armstrong 1996).

Как Кант говорит об этом в своей ранней работе «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» (1763), ум женщины – «прекрасный» ум. Но женщина неспособна к более интенсивному восприятию и проницательности, доступ к которым открывает возвышенное (Wiseman 1993, Kneller 1993). Исключение женщин из опыта возвышенного ограничивает их способность к пониманию нравственной и экзистенциальной значимости, которыми обладает мощь и величие как природы, так и искусства. Предполагаемое более слабое устройство женщин и их нравственная ограниченность, так же, как и их ограниченность социальная, работают на идею возвышенного, что отмечает ее как мужественную. Полемика вокруг природы и идеи возвышенного дала начало феминистским дискуссиям на тему того, можно ли различить в истории литературы альтернативную традицию возвышенного, которая могла бы быть сочтена «женским возвышенным» (Freeman 1995, 1998; Battersby 1998, 2007).

Тщательное очищение чувственного удовольствия от эстетического наслаждения смешивается с парадоксальным использованием женских тел в качестве эстетических объектов. Среди вещей, которые находятся в естественном согласии с человеческой природой, Юм перечисляет музыку, хороший юмор и «прекрасный пол». И Кант заявляет: «Мужчина имеет вкус для себя, женщина делает себя предметом вкуса для каждого» (Кант 1798/1966: 559). Эдмунд Берк открыто эротизирует прекрасное, когда размышляет о том, что красота и изысканность линий, которой отмечен прекрасный объект, напоминает изгибы женского тела (Берк 1979). Если женщины – объекты эстетического наслаждения, то реальное желание созерцающего должно быть дистанцировано и преодолено, чтобы удовольствие было чисто эстетическим. Это следствие – одна из импликаций бескорыстного наслаждения. Это требование, как кажется, предполагает стандартную точку зрения, мужскую и гетеросексуальную. Но, разумеется, женщины также являются субъектами, которые проявляют вкус.

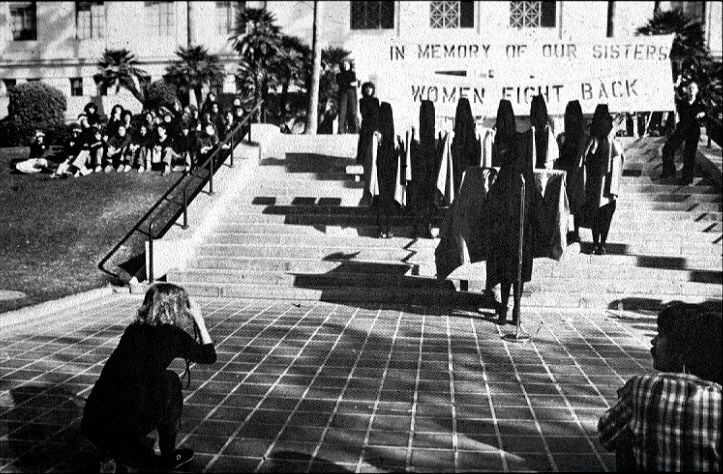

Лос-анжелесский перформанс Сюзанны Лейси и Лесли Лейбовиц, «В трауре и

ярости» (In Mourning and in Rage, 1977)

Свойство бескорыстности имеет длинную историю; оно характеризует популярные эстетические теории XII века, которые утверждали, что предпосылкой любого вида целостного понимания искусства является дистанцированную, относительно созерцательную позицию по отношению к произведению искусства. Схожие предположения о наиболее подходящем способе воспринимать искусства скрываются и за формалистическим критицизмом, который десятилетиями был определяющим для интерпретаций визуального искусства и который также характеризует интерпретативные нормы в других формах искусства, таких как литература и музыка (McClary 1991: 4; Devereaux 1998; Brand 2000). Ценность бескорыстного эстетического наслаждения подверглась суровой критике со стороны феминистских исследователей (Deepwell 2013). Некоторые из них деконструировали эту идею и утверждали, что предполагаемая бескорыстная позиция в действительности порой является замаскированным контролируемым вуайеризмом, и в этом случае должна быть отвергнута в качестве эстетического идеала. Другие предостерегали против безличных стандартов бескорыстного, беспристрастного суждения в целом, утверждая, что движение в эту сторону приводит к отказу от важной нормативности эстетических оценок (Eaton 2008, 2012).

Энн Итон предлагает альтернативное понятие «расположенности», привнося в эстетику версию феминистской теории точек зрения, чтобы привлечь внимание как к оценочной позиции аудитории, так и к перспективам, вызываемым в произведениях искусства (Eaton 2009).

Критика теорий, которые требуют бескорыстного или дистанцированного эстетического наслаждения, породила влиятельные феминистские теории восприятия и интерпретации искусства. Типом искусства, который вызвал особое внимание в отношении импликаций бескорыстного наслаждения, стало визуальное искусство, и большая часть исследований на тему того, что теперь известно как мужской взгляд (male gaze), была проведена теоретиками кино и искусствоведами, и эти исследования впоследствии были продолжены философами.

Интерпретируя самые разнообразные объекты искусства, от рисунков обнаженной натуры до голливудских фильмов, эти теоретики заключили, что женщины, изображаемые в искусстве, обычно подаются как объекты влечения (почти так, как Берк обрисовал женщин в качестве оригинального эстетического объекта) и что более активная роль смотрящего предполагает дополняющую мужскую позицию. По словам Лауры Малви, женщинам отводится пассивный статус рассматриваемых, тогда как мужчины – активные субъекты, которые смотрят (Малви 2000). Произведения искусства сами предписывают идеальный способ восприятия. И хотя многие женщины, очевидно, также воспринимают искусство, то положение, в котором они оказываются, чтобы иметь возможность воспринять произведения, определенным способом оформленные традицией, требует примерить на себя мужскую перцептивную установку.

Существуют несколько вариаций теории мужского взгляда: психоаналитические теории преобладают в анализе кино (Малви 2000; Doane 1991; Chanter 2008); но их предпосылки и методология оспариваются философами, которые в большей степени пребывают в русле когнитивных исследований и аналитической философии (Freeland 1998a; Carroll 1995). Другие формулировки мужского взгляда могут быть найдены в экзистенциальном феминизме Симоны де Бовуар (Бовуар 1997); также существует немало эмпирически собранных наблюдений, которые подтверждают преобладание мужских точек зрения в культурных артефактах, не пользуясь какой-либо конкретной философской системой. Эти теории различаются их диагнозом в отношении того, какие последствия имеет «мужественность» идеального зрителя для искусства. Теоретики психоанализа считают, что необходимо понимать действия, производимые бессознательным над визуальным изображением, чтобы осознавать присутствие желания в объектах визуального искусства. Другим же достаточно исторических и культурных условий для прямого восприятия искусства теми способами, которые даруют привилегию мужским точкам зрения.

Существует полемика вокруг преобладания мужского угла зрения во всем искусстве, так как воспринимающий субъект не может осмысляться лишь как «мужской», но требует дальнейшего внимания к сексуальности, расе и национальности (Silverman 1992; hooks 1992; Yancy 2016). Порой поверхностное понимание концепции взгляда становится искушением, ведущим к преувеличению остроты гендерного разделения на конкретного зрителя-мужчину и конкретный женский объект рассматривания, хотя большинство феминисток избегают столь грубого упрощения. Несмотря на все различия, теории взгляда отвергают идею о том, что перцепция – это лишь пассивное восприятие. Все эти подходы предполагают, что видение обладает силой: силой объективировать – подчинять созерцаемый объект разглядыванию и обладанию. Концепция мужского взгляда стала неоценимым теоретическим инструментом для привлечения внимания к тому факту, что видение редко является нейтральной деятельностью зрительного чувства. Как говорит Наоми Шеман:

Видение – это чувство, лучшим образом пригодное для дегуманизации: оно работает на расстоянии и не нуждается в том, чтобы быть взаимным, оно поставляет большое количество легко категоризируемой информации, оно позволяет воспринимающему безошибочно расположить (зафиксировать) объект, и оно производит взгляд, способ дать понять визуальному объекту, что она – визуальный объект. Видение имеет политический характер настолько же, насколько и визуальное искусство, о чем бы (еще) оно ни было (Scheman 1993: 159).

Эти теории отвергают отделение желания от наслаждения, восстанавливая в сердце прекрасного некоторый вид эротического, алчущего взгляда, который был исключен из эстетической бескорыстности. Хотя и далеко не все, но очень многое в искусстве требует осмысления в терминах взгляда; возможно, нигде идеология максимально незаинтересованного созерцания не является столь сомнительной, чем когда она используется по отношению к изображениям обнаженных женщин, про которые одна феминистская исследовательница утверждает, что фактически они характеризуют современное изобразительное искусство (Nead 1992). Эстетические идеологии, рассматривающие искусство вне его взаимодействий с миром, маскируют способность искусства предписывать и усиливать властные отношения. Эротическое в искусстве – одно из таких отношений, и отрицание этого маскирует одновременно и его убедительную власть, и эстетическую силу (Eaton 2012). Посредством визуального искусства эти отношения становятся заметны в самом видении: способ, которым оно изображается в произведении, и путь, которым его направляют в зрителе, находящемся вне произведения. Начать понимать заложенный в работе визуального искусства предписанный угол зрения значит вывести на свет желание и подавленный гетеросексуальный эротизм и увидеть другие предпосылки, имеющиеся насчет аудитории, идеально подходящей для восприятия искусства, такие как сексуальная идентичность и раса (Robinson 2001; Roelofs 2009, 2014). Изображения тела в искусстве могут быть продолжены порнографическими репрезентациями, являющимися еще одной областью исследования феминисток (Maes and Levinson 2012; Eaton 2012; Kania 2012; Lavalee 2016).

Все эти критические исследования могут быть выстроены в целостную систему критики эстетических ценностей, – в частности, идеи прекрасного. Среди всех эстетических концепций, по мнению феминисток, нет другой настолько основополагающей, настолько спорной, столь яростно отвергаемой и с таким жаром принимаемой идеи, как идея прекрасного. Прекрасное – ценностная категория большого масштаба, так как прекрасными является такое огромное количество несопоставимых вещей, что обобщение, касающееся ее природы, – поистине устрашающая задача. Прекрасное находится среди старейших философских идей, а Платон – в числе сформировавших ее теоретиков. Платон фокусируется на красоте как на абстрактной форме, чьё существо снисходит до конкретных сущностей, воплощающих её, и, придерживаясь этой основополагающей модели, философы рассматривали категорию прекрасного только в общих словах. Будучи соединен с характерной для Нового времени идеей бескорыстного внимания, этот подход к эстетическим ценностям, кажется, нацелен на высший уровень обобщенности восприятия. Однако в то же самое время, как было отмечено выше, одним из центральных воплощений прекрасного является (юное, прелестное, светлокожее) женское тело, которое возбуждает эротическое чувство и обещает удовлетворение физического желания.

Их теоретические усилия слились с социальной критикой стандартов красоты, которые были приняты в конце XX века. Более того, на некоторое время красота была также оттеснена на вторые роли и в мире искусства (Danto 2003). В итоге рейтинг красоты упал, и в течение некоторого времени нельзя было найти ни одной сколь-нибудь оригинальной работы по этой теме.

Все это начало изменяться около 1990-х гг., и с началом нового тысячелетия произошел настоящий взрыв интереса к красоте среди философов, художников, критиков и теоретиков культуры – в том числе и среди феминисток (Brand 2013: 4-6). Тогда как некоторые из этих работ продолжают рассматривать общие черты прекрасного в искусстве и природе, довольно большое число их сфокусировалось на нормах внешнего вида человеческого тела и «нарушении» «общепринятых» норм в соответствии с расой, инвалидностью, возрастом, историческими условиями и вариантами сексуальной морфологии. Подобные стандарты управляют не только художественными изображениями, но также и тем способом, которым реальные люди формируют и переформировывают собственное тело, чтобы соответствовать общепринятым стандартам привлекательности (Devereaux 2013; Wegenstein 2012, 2006). Феминистки и критические теоретики расы уделяют особое внимание разнообразию и с серьезным подозрением относятся к обобщенным нормам и тому вреду, который они могут нанести. Однако в то же самое время феминистки чувствуют привлекательность удовольствия и важность прекрасного как в жизни, так и в искусстве. Стремясь избежать догмы универсализма, Джанет Вульф предлагает эстетику «неопределенности», которая признает, что нормы красоты являются общественно заданными и, следовательно, неизбежно являются политическими, но при этом такая эстетика не отказывается от ценности красоты (Wolff 2006). Подобное понимание потенциала как опасности, так и наслаждения скрытого в понятии прекрасного, обнаруживается в исследованиях, направленных на децентрирование представлений о нем применительно к расе, коренным народам и субнациональным культурам (например, Brand 2013 и Felski 2006).

Как замечает Моник Рулофс, «то, чем грозит и что обещает красота как понятие, фундирующее эстетические ценности, как измерение опыта и как категория культурной критики, трансформируется на путях, где мы можем смещать ее относительное функционирование» (Roelofs 2013: 73). Функции прекрасного включают также соблазны рекламы – всепроникающего социального феномена, который, усиливая их, манипулирует идеалами женственности и таким образом представляет собой еще одну важную цель для феминистских исследований (Michna 2016).

Феминистская практика и концепция искусства

Феминистский анализ эстетических практик прошлого повлиял на феминистское искусство настоящего, а последнее, в свою очередь, внесло свой вклад в значительную перемену климата в мире искусства. Изменения, которые охватили мир искусства в XX в. (возможно, ярче всего в области изобразительного искусства), часто являются предметом философских дискуссий в аналитической традиции, посвящённых самой возможности дать определение искусству (Danto 1981; Davies 1991; Carroll 2000). Одна из проблем поиска этого определения связана с тем, что современные художники часто творят с намерением поставить под вопрос, подорвать или вовсе отбросить ценности, которые определяли искусство прошлого. Экстравагантные произведения дадаизма и поп-арта начала и середины ХХ в. чаще всего становятся объектом философских изысканий, нацеленных на поиск общих черт в произведениях искусства, между которыми мало (или совсем нет) заметного и определяемого сходства.

Как уже было показано, категория «изящного искусства» пребывала в фокусе исследовательской деятельности феминисток, так как поддерживающая его система ценностей заслоняла большую часть творческих усилий женщин, либо активно препятствовала их стремлениям реализовать себя в определённых жанрах. Однако распад системы ценностей изящного искусства надолго опередил то положение дел в искусстве, в которое в 1970-х гг. включились феминистки

Несмотря на радикальные перемены в понимании концепций искусства и его целей, которые определяют большую часть произведений прошлого столетия, число женщин, занимавшихся живописью, скульптурой и музыкой, осталось невелико. Следовательно, несмотря на то, что традиции изящных искусств могли играть историческую роль в формировании низкой значимости женщин в искусстве, это явно не было устойчивой причиной исключения женщин из мира профессионального искусства.

Движения антиискусства и авангарда, столь часто обсуждаемые современными аналитическими философами, были таким же полем доминирования мужчин, как и классическая музыка или ренессансная скульптура. Более того, ценности, окружающие художественную «гениальность», продолжали быть столь же значимыми. Исходя из этого практики феминистского искусства начинались как активистские движения (такие, как нью-йоркская арт-группа «Герилья Гёрлз»), чтобы обеспечить женщинам большую видимость и признание в мире искусства.

Womanhouse (1972)

По этим причинам феминистское искусство само взрастило множество примеров субверсии старых образцов изящных искусств, однако с добавленными уровнями смысла, отличающими его от более ранних «иконоборческих» движений. Из-за гендерной окраски основных концепций эстетической традиции, феминистские провокации зачастую систематически деконструируют концепции искусства и эстетической ценности, рассмотренные выше. Феминистское искусство присоединилось к арт-движениям (а иногда и возглавило их), стремившимся ошеломить, потрясти, оскорбить и вывести из себя, переворачивая чуть ли не все эстетические ценности прежних времён. Как выразилась искусствовед Люси Липпард, «феминизм ставит под сомнение все представления об искусстве, каким мы его знаем» (Lippard 1995: 172).

Феминизм сам подвергся внутренней критике за изначальный фокус на социальные ситуации белых и западных женщин, сходной с критикой эстетики в феминистских кругах. Активные действия феминистских и постфеминистских художниц различного расового и национального происхождения в конце XIX — начале XX вв. обеспечили мощное и яркое присутствие женщин в мире современного искусства.

Обычно при разговоре о современном искусстве слово «феминистское искусство» используется для описания работ второй волны феминизма (с конца 1960-х до 1980 гг.). Термин «постфеминистский» сейчас используется по отношению к последовавшим поколениям художников, которые сохраняют идеи и интересы предыдущего периода. Эти термины далеко не точны: многие практикующие художницы и сегодня продолжают называть себя «феминистками». Еще большее количество художников не описывает своё творчество этими терминами вовсе, но в своих работах настолько провокативно говорит о темах гендера и сексуальности, что оказывается в фокусе феминистской интерпретации (Lintott 2017). (Примером может служить фотографическое искусство Синди Шерман.)

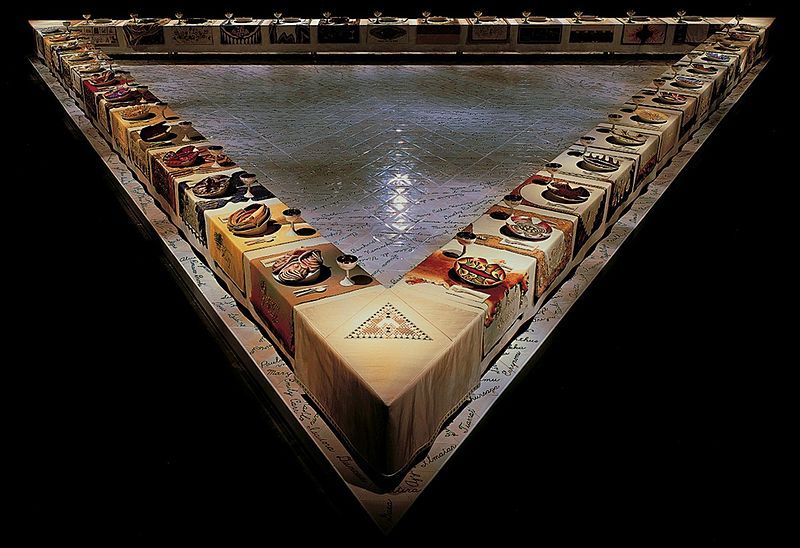

Более политизированные художницы, особенно те, кто участвовал в феминистском движении в 1970-е, часто посвящали свое искусство цели освобождения женщин от притеснения в культуре, в которой доминируют интересы мужчин. Примеры таких работ — лос-анжелесский перформанс Сюзанны Лейси и Лесли Лейбовиц, «В трауре и ярости» (In Mourning and in Rage, 1977) и проект «Womanhouse», коллаборация двадцати четырёх художниц (1972). Феминистские художницы вскрывали в своём искусстве ранее табуированные темы (например, менструации и родов) и начали широко использовать образы женского тела. Все эти шаги вызывали споры, в том числе в самом феминистском сообществе. Например, когда Джуди Чикаго в начале 1970-х организовала свою большую коллаборативную инсталляцию «Званый обед», художницу и осыпали похвалами, и подвергли критике за тематическое использование образов женских половых органов в сервировке стола, репрезентировавших тридцать девять знаменитых исторических и легендарных женских фигур. Одни упрекали художницу в эссенциализме и принижении сущности женщин до репродуктивных органов, а другие восхищались прорывом и смелостью. С тех пор растущее число художественных изображений женской телесности сделало данную тематику менее табуированной и трансгрессивной, хотя она остаётся провокационной и иногда раздражающей.

Постфеминистские художницы, изучая телесность, гендер и сексуальную идентичность, опираются на изыскания своих предшественников.

Взяв на вооружение постмодернистские спекуляции о том, что пол, сексуальность и сама телесность являются творениями культуры, податливыми и перформативными, постфеминистское искусство сбивает зрителя с толку и разрушает представления о стабильной идентичности (Grosz 1994; Butler 1990, 1993). По сравнению с социальными программами раннего феминизма, это искусство можно рассматривать как индивидуалистическое; но, возможно, именно по этой причине оно оказалось более созвучно различиям между женщинами. Здесь демонстрация женского тела притягивает внимание к тому положению, которое оно занимает в культуре: не только сексуализированное тело, но и разнообразие тел, отмеченных расовым и культурным своеобразием (James 2010). Вся эта деятельность плотно заряжена теорией и зачастую мотивирована философией (Reckitt 2001, Heartney 2013). Следует подчеркнуть, что виды искусства, которые могут быть названы «феминистскими», чрезвычайно разнообразны и неоднородны (Lintott 2017). Время идёт, меняется политический климат, а в соответствии с этим меняется и характер выступлений феминисток и их визионерская критика.

Телесность в искусстве и философии

Возможно, сегодня нет темы, более обсуждаемой в искусстве и философии феминизма, чем «тело». Этот интерес представляет собой продолжение критических исследований в таких сферах, как традиционный дуализм «сознание/тело», роль половой морфологии в развитии гендера и самосознания, а также многовековая ассоциация женского с материальным и физическим. Эти направления исследований увязывают гендерный анализ с историей как западных, так и восточных философских концепций (Man 2015, 2016). Художественный и теоретический способы исследования телесности можно рассматривать, как взаимодополняющие элементы феминистской эстетики. Данная тема охватывает обширную область, включающую взаимовлияние эстетических норм и этических суждений, эстетические стандарты и предпосылки, касающиеся телесности, отклоняющейся от стандартного восприятия «нормы», а также участие телесных ощущений в эстетической оценке (Irvin 2016).

Начнём с последней темы из вышеупомянутых: и художники, и философы подвергли переоценке чувства и традиционные материалы, из которых формируются предметы искусства. Как мы уже заметили, рассматривая философию вкуса и формирование идеи эстетического, буквальное «ощущение вкуса» обычно никогда не считалось истинно «эстетическим» чувством, поскольку связанные с ним наслаждения и модусы восприятия были слишком телесными и чувственными, чтобы их можно было так квалифицировать. Согласно традиционной теории зрение и слух являются «настоящими» эстетическими чувствами. Это суждение сейчас под вопросом, поскольку сами чувства находятся в процессе переоценки (Howes 1991). Ранние умозрительные предположения о возможной гендерной обусловленности чувственного опыта выдвигались такими теоретиками, как Люс Иригарей и Элен Сиксу, а многие художницы косвенно затрагивали эту тему, используя продукты питания в качестве художественных материалов (Korsmeyer 2004, chs. 4-5).

И хотя такое искусство предназначено для рассматривания, оно синестетически дразнит также вкус и обоняние. Впрочем, обычно такое искусство не обладает полезными питательными свойствами, ибо фуд-арт не обязан быть трапезой. Зачастую данный вид искусства может вызывать не возбуждение аппетита, а отвращение. Например, Джанин Энтони, вырезая бюсты и другие скульптуры из сала и шоколада, использовала в качестве инструментов свой рот, зубы и язык. Её работы едва ли апеллируют к ощущению вкуса; тем не менее, они вызывают телесный отклик и одновременно приглашают к «разжёвыванию» извечной иерархии, ставящей зрение и слух выше плотских чувств осязания, обоняния и вкуса.

Некоторые современные художники используют пригодные для употребления продукты, приглашая публику более тесно приобщиться к своему творчеству (Smith 2013). Использование пищи художницами особенно значимо, учитывая традиционную ассоциацию женщины с телесностью, приготовлением пищи, вскармливанием, а также с бренностью и скоротечностью жизни. Но в современном искусстве переосмысляются не только эти древние идеи, но и их проявления в социальной структуре наших дней. Например, инсталляция Кары Уолкер «Деликатность» (Kara Walker, «A Subtlety», 2014), колоссальная скульптура из патоки и сахара, поднимает темы эротизма, расы и наследия американского рабства. Само присутствие таких творений в мире искусства вызывает у профессионалов и публики недоумение относительно того, как вообще можно определить и осмыслить искусство. Какого-то однозначного феминистского определения искусства не существует, так как есть множество областей, к которым феминистки и постфеминистки обращают свои творческие усилия: изучение гендера и сексуальности, а также критика традиций искусства и красоты, навязанных эстетическими стандартами прошлого.

Вкусовые ощущения – лишь одна из областей, где эстетические аспекты телесных ощущений признаются и исследуются, ярко контрастируя с традиционным представлением о том, что для истинного восприятия искусства необходимо «дистанцирование». Всё более настойчиво центральными элементами искусства и эстетического дискурса становятся эротические желания, сексуальность и телесные ощущения, а феминистские исследователи являются важными участниками этих сдвигов (Lintott 2003; Grosz 2008; Lintott and Irvin 2016).

Критическое переосмысление норм женской красоты и художественного изображения женщины воздействует на то, какими способами феминистские художницы используют собственное тело в художественном творчестве (Brand 2000, 2013; Steiner 2001).

В форме текстов, изображений, перформансов исследуется широкий спектр идентичностей и желаний, включая половую морфологию – мужскую, женскую, трансгендерную, интерсексуальную. Пересмотр возможностей тел и тел с ограниченными возможностями – вот ещё одно направление, в котором эстетические разработки оказывают мощное политическое влияние (Silvers 2000; Millett-Gallant 2010; Siebers 2016). Наиболее яркие применения тела художника происходят в относительно новом жанре музыкальных перформансов, где феминистки стали первопроходцами.

Разумеется, своё тело демонстрируют артисты обоих полов, однако в случае с женщинами-перформерами гораздо заметнее становится обращение к глубоким концептуальным традициям. Вот как высказалась Сьюзен МакКлэри о выступлениях певицы Лори Андерсон:

Сам факт того, что её тело – женское меняет динамику ряда оппозиций, к которым она прибегает в своих перформансах. Ведь в западной культуре женские тела почти всегда считались объектами для демонстрации. Женщинам редко позволялась собственная агентность в искусстве; вместо этого они были вынуждены разыгрывать — посредством собственного тела — театральные, музыкальные, кинематографические и танцевальные сценарии, сконструированные мужчинами. Когда выступает Лори Андерсон (как и любая женщина-исполнитель), на неё словно давит многовековая традиция половой дискриминации в сфере профессионального искусства (McClary 1991: 137–8).

Значительная часть искусства перформанса добилась скандальной славы отчасти из-за того, что артистки, демонстрируя своё тело, не только бросали вызов нормам женской красоты, но и поражали нарочитой грубостью или действиями на грани порнографии. Художественная традиция давно приучена к изображениям обнаженных женщин в соблазнительных позах. Но исполнительница перформанса, манипулирующая своим телом так, чтобы совершить переворот в ценностях и традициях, эпатирует аудиторию прямым и эмоционально трудным вызовом этим ценностям. Среди известных примеров — перформанс Карен Финли (Karen Finley, «Victims», 1990), призвавшей внимание к проблеме сексуальной эксплуатации женщин, покрыв своё тело шоколадным соусом, бобами и леденцами, символизирующими экскременты и кровь. Здесь особым «политическим» образом было использовано отвращение — чувство, от которого ранее эстетическое наслаждение старательно дистанцировалось, однако в современном искусстве оно стало важной характеристикой для принятия и оценивания произведений искусства (Korsmeyer 2011). То, что сначала вызывает отвращение, может утратить это клеймо; и демонстрация тела также нацелена на то, чтобы вызвать принятие. Если в прошлом концепция тела, имеющего строгий пол, казалась продиктованной самой природой, то сейчас трансгендерные художники бросили вызов идее о том, что судьба человека должна определяться врождённой анатомией (Mostovoy 2013).

Judy Chicago «The Dinner Party»

Феминистские исследования телесного начала и целенаправленное возбуждение отвращения как эстетической реакции обогатили политику и философию как минимум двумя новыми смыслами. Прежде всего, они выворачивают наизнанку идеалы женственности, жёстко определяющие нормы внешнего вида. Художники могут осуществлять это преобразование с юмором, смелостью, грустью, агрессией, ненароком — здесь многое зависит от конкретной работы. Есть множество способов бросить вызов традиционным эстетическим ценностям, касающимся идеалов женской телесности, вызывая такое возмущение, которое заставляет аудиторию усомниться во всесторонней ценности этих идеалов. Отвращение публики обычно возбуждается, когда художники смещают рассмотрение телесности от внешнего к внутреннему, где в тёмном, тёплом и липком нутре скрываются субстанции неописуемые и страшные.

Разумеется, внутреннее и натуралистичное начало исследуют в искусстве не только женщины и феминистки. Однако из-за наличия традиционной ассоциации грубо-вещественного с женским началом (в данном случае с «устрашающей» феминностью, а не с социализированной женственностью в согласии с принципами красоты Эдмунда Берка), если художницы обращаются к подобным темам, они не могут не отсылать к этим архаичным концептуальным структурам. Это сложная и деликатная область для феминистских исследований: древняя категория женственности, в которую включаются элементы необузданной природы и грубых сторон телесной жизни. Феминистское использование объектов такого типа обыгрывает мифологию природы и культуры, ужасающего и возвышенного, жизни и смерти. Однако вместо того, чтобы хранить эти темы в сверхъестественных, но чистых владениях мифа, художницы презентуют публике не только отталкивающее присутствие крови, плоти и внутренностей (иногда буквальное), но и тревожат её эмоции своим собственным присутствием. Подобное теоретизирование более всего отворяет рамки искусства в жизненную реальность, когда нацеливает философское внимание на такое исключительно женское событие, как деторождение — трансформирующий опыт, в котором некоторые теоретики находят нечто возвышенное (Lintott 2011).

Провокативные идеи французского философа и психоаналитика Люс Иригарей вдохновили многих феминистских художниц, стремящихся привнести «сексуационную» перспективу в свои работы, не наследующую патриархальной традиции, так как последняя всегда заслоняла самовыражение женского начала. Тело и его морфология занимают центр философского подхода Иригарей, которая настаивает на том, что «сексуация» пронизывает экзистенцию человека и что притворное опускание признаков пола и рода в речи, стандартных выражениях и синтаксисе приводит к растворению феминности в маскулинном или нейтральном дискурсе, доминирующем в патриархальном миропорядке. В заглавии своего широко известного эссе Иригарей написала: «Теории в любых областях всегда присваивались маскулинностью» (Irigaray 1985: 133). Один из её проектов заключался в том, чтобы пробудить феминную субъективность, которая может быть представлена на своих собственных условиях, а не через отсутствие в символическом порядке. Хотя хитросплетения философии Иригарей туманны и порой трудны для восприятия, её идеи вдохновили многих феминисток — от художников (таких, как Нэнси Сперо) до исполнителей перформанса (таких, как Джоанна Фруэ). Психоаналитические идеи Брахи Эттингер, посвящённые субъективности и гендерной сознательности, в одинаковой степени развиваются в её научных трудах и художественных произведениях, что воистину можно рассматривать и как теоретическое, и как эстетическое творчество (Ettinger 2006; Pollock 2008).

Поэтому феминистская эстетика содержит компонент, в котором интерпретирующая теория направляется на конкретные культурные продукты. Такие подходы призваны осветить перемены в социальных институтах, которые отображаются в популярных видах искусства, таких как литература и кино, и раскрыть масштабное влияние, которое оказали аспекты политического феминистского движения на брак и семейные отношения (S. T. Ross, 2016).

В широком понимании феминистские интерпретирующие теории включают в себя как конкурирующие, так и взаимодополняющие подходы, и там наблюдаются те же распри, которые присутствуют в современной философии. Адаптации психоаналитической теории особенно ярко проявляются в интерпретации перформанса, литературы, кино и изобразительного искусства. Некоторые феминистки применяют дискурс Жака Лакана, чья концепция символического порядка широко применяется для понимания власти патриархата, впечатанной в разнообразные культурные формы (Copjec 2002). Юлия Кристева, анализирующая художественный опыт уничижения (abjection), как угрозу для самости, вырастающую из одновременной притягательности и ужаса саморазрушения и реабсорбции внутрь тела матери, особенно провокативна в своем понимании эстетического возбуждения отвращения и сильных сексуальных и гендерных элементов хоррора (Кристева 2003; Creed 1993). Далёкое от примитивного применения теории к эстетике, феминистское использование понятие уничижения позволило расширить и углубить эту концепцию, чтобы понимать не только психическое развитие человека, но также и конструирование социальных и политических отношений (Chanter 2008).

.jpg)

Применение в эстетике психоаналитической теории очертило область противоречий, которые в значительной степени основаны на специфике конкретных дисциплин. Многие философы, особенно из аналитической и пост-аналитической традиций, отвергают допущения, требуемые всеми этими подходами, как эмпирически необоснованные и теоретически бесполезные. Они утверждают, что эмпирические и частные анализы отдельных произведений искусства обладают более высокой объяснительной силой в освещении проявлений гендера в искусстве (Freeland 1998a, 1998b; Carroll 1995). Таким образом, различия в теоретических толкованиях выявляют расхождения как внутри самой философии, так и в междисциплинарных исследованиях. Дебаты вокруг механизмов, подходящих для понимания значения искусства и власти культуры, могли бы раз и навсегда положить конец идеализации того, что «феминистская эстетика» описывает целостный и единый набор идей.

Эстетика и повседневность

Как показывает вышеприведённая дискуссия, в феминистской философии можно выделить подход, перемещающий исследовательское внимание с области искусства на эстетические качества проживаемого опыта. Интерес к ощущениям и телу, а также к бытовой среде способствовал развитию области интересов, в широком смысле именуемой «эстетика повседневности». Исследования эстетики повседневности включают изучение ремесленных практик (часто производимых на дому – дом продолжает быть рабочим местом для многих женщин), а также художественных традиций, которые не включают жёсткого разделения между «изящными» и «прикладными» искусствами, – например, в азиатских культурах (Saito 2007; Mandoki 2007; Light and Smith 2004). Приготовление и приём пищи, наведение порядка на полках, садоводство – все эти повседневные занятия обладают эстетическими качествами (о садоводстве см. Ross 1998; Miller 1993). Такие занятия не всегда вдохновляют или даже приносят удовольствие, но обращение к их чувственной природе, к задаваемому ими ритму дня, недели, года, к их месту в жизненных паттернах расширяет оптику эстетического до областей, относительно новых для теоретического осмысления,

несмотря на наше повседневное знакомство с ними.

Феминистский анализ привносит свой вклад в развитие этой области интересов и занимает в ней важное место. Например, растёт число философских работ, рассматривающих проблематику пищи и её потребления, – тему, которая прежде почти не затрагивалась в философии (Korsmeyer 1999). Одним из первоисточников интереса к этому предмету является феминизм – область исследований, основанная на всеохватывающем критическом пересмотре доминирующих в философии концептуальных схем, включая те, чьё содержание касается практических и физических аспектов жизни.

Как было отмечено ранее, эти темы также рассматриваются в современном феминистском и постфеминистском искусстве (Lintott and Sander-Staudt 2011). Эстетика телесности здесь изучает материнское тело, его изменения во время беременности, родов и вскармливания, а также повседневные требования, предъявляемые материнством, в которых феминистки открывают прекрасное, возвышенное, невиданное и тревожащее, успокаивающее и умиротворённое – как проявляющееся в событиях и занятиях, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Областью изучения здесь является не изображение этих тем в искусстве и литературе, не их драматизация в театре и в кино, а эстетика прожитого опыта сама по себе. Уход за ребёнком обладает неизбежной чувственной составляющей, которая порождает собственные эстетические измерения: то, что для остальных может казаться отталкивающим и внушающим отвращение, становится частью отношений матери и ребёнка (Irvin 2011). Внимание к интимности ощущений, к представлению собственного тела позволило оторвать исследования эстетики от мира искусства и нацелить их на повседневные практики, в соответствии с чем расширилась и теоретическая база. Таким образом меняются и адаптируются традиционные философские категории, пока феминистские перспективы продолжают ощупывать пространство эстетического.

Заключение

Темы, которые включает в себя феминистская эстетика, затрагиваются в философии, истории, критических дисциплинах и художественных практиках. Во всех этих областях были разработаны теории восприятия, вкуса и интерпретации. Большая часть этих изысканий начались с рассмотрения философской традиции и предлагаемых ей концептуальных рамок, но с тех пор феминистский подход открыл множество новых областей для изучения, так что теория феминистской эстетики в двадцать первом веке далеко ушла от критического подхода, начинавшего использовать гендерный анализ в 1970 гг. Особо следует отметить перемещение фокуса с политизированного и стратегического анализа женского в обществе и культуре на изучение вариантных норм, которые может принимать гендер – сдвиг, характеризующий переход от феминизма к постфеминизму.

Таким образом, феминистские исследования всё чаще и чаще не фокусируются исключительно на теме женского, но также рассматривают и другие системы идентичности. Феминистки прибегают к разнообразным философским системам в своих исследованиях, разрабатывая их, делая более утонченными и, что наиболее важно, формируя идеи, независимые ни от каких определенных теоретических привязок. Растущая значимость феминистского подхода к эстетике и философии искусства за последние четыре десятилетия заметна не только в философии, теории искусства, критике, но и в практиках самих художников – что демонстрирует уровень близости, с которой философия и культурное производство идут рука об руку, как и должно происходить в поле эстетики.

Библиография

На русском:

Берк Э., 1979. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. М.: Искусство.

Бовуар С. де,1997. Второй пол. Т. 1 и 2. М.: Прогресс; СПб.: Алетейя, 1997.

Кант И., 1790/1966. Критика способности суждения / Сочинения в шести томах. М.: Мысль. Т. 5.

–––, 1798/1966. Антропология с прагматической точки зрения / Сочинения в шести томах. М.: Мысль. Т. 6. С. 349-587.

Кристева Ю., 2003. Силы ужаса: эссе об отвращении. СПб.: Алетейя.

Малви Л., 2000. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология гендерной теории. Минск: Пропилеи. С. 280-297.

На английском:

Armstrong, Carol and Catherine de Zegher (eds.), 2006. Women Artists at the Millennium, Cambridge MA: MIT Press.

Armstrong, Meg, 1996. “‘The Effects of Blackness’: Gender, Race, and the Sublime in Aesthetic Theories of Burke and Kant,” Journal of Aesthetics and Art Criticism, 54: 213–36.

Banes, Sally, 1998. Dancing Women: Female Bodies on Stage, London: Routledge.

Battersby, Christine, 1989. Gender and Genius: Towards a Feminist Aesthetics, Bloomington: Indiana University Press.

–––, 1998. The Phenomenal Woman: Feminist Metaphysics and the Patterns of Identity, New York: Routledge.

–––, 2007. The Sublime, Terror and Human Difference, London: Routledge.

Bindman, David, 2002. Ape to Apollo: Aesthetics and the Idea of Race in the 18th Century, Ithaca: Cornell University Press.

Brand, Peg Zeglin (ed.), 2000. Beauty Matters, Bloomington: Indiana University Press.

––– (ed.), 2013. Beauty Unlimited, Bloomington: Indiana University Press.

Brand, Peg and Mary Devereaux (eds.), 2003. Women, Art, and Aesthetics, Special issue of Hypatia, 18(4).

Brand, Peg and Paula Granger, 2011. “The Aesthetics of Childbirth,” Philosophical Inquiries into Pregnancy, Childbirth, and Mothering: Maternal Subjects, Sheila Lintott and Maureen Sander-Staudt (eds.), New York: Routledge, 215-36.

Brand, Peggy Zeglin and Carolyn Korsmeyer (eds.), 1995. Feminism and Tradition in Aesthetics, University Park, PA: Pennsylvania State University Press.

Butler, Judith, 1993. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex,”, New York: Routledge.

–––, 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York: Routledge.

Campbell, Sue, 1997. Interpreting the Personal: Expression and the Formation of Feelings, Ithaca: Cornell University Press.

Carroll, Noël, 1995. “The Image of Women in Film: A Defense of a Paradigm,” Feminism and Tradition in Aesthetics, Peggy Zeglin Brand and Carolyn Korsmeyer (eds.), University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 371–391.

–––, 2000. Theories of Art Today, Madison: University of Wisconsin Press.

Chadwick, Whitney, 1990. Women, Art, and Society, London: Thames and Hudson, Ltd.

Chanter, Tina, 2008. The Picture of Abjection: Film, Fetish, and the Nature of Difference, Bloomington: Indiana University Press.

Chicago, Judy and Edward Lucie-Smith, 1999. Women and Art: Contested Territory., New York: Watson-Guptill.

Citron, Marcia J., 1993. Gender and the Musical Canon. Cambridge: Cambridge University Press.

Cixous, Hélène, 1975/1981. “The Laugh of the Medusa,” trans. Keith Cohen and Paula Cohen. New French Feminisms, Elaine Marks and Isabelle de Courivron (eds.), New York: Schocken.

Copjec, Joan, 2002. Imagine There’s No Woman: Ethics and Sublimation, Cambridge, MA: MIT Press.

Creed, Barbara, 1993. The Monstrous Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis, London: Routledge.

Curran, Angela, 1998. “Feminism and the Narrative Structures of the Poetics,” Feminist Interpretations of Aristotle, Cynthia Freeland (ed.), University Park, Pa: Pennsylvania State University Press, pp. 289–326.

Danto, Arthur, 1981, The Transfiguration of the Commonplace: A Philosophy of Art, Cambridge, MA: Harvard University Press.

–––, 2003. The Abuse of Beauty: Aesthetics and the Concept of Art, Chicago: Open Court.

Davies, Stephen, 1991. Definitions of Art, Ithaca: Cornell University Press.

Deepwell, Katy, 2017. “Beauty and Its Shadow: A Feminist Critique of Disinterestedness,” Feminist Aesthetics and Philosophy of Art: The Power of Critical Visions and Creative Engagement, L. Ryan Musgrave (ed.), New York: Springer.

Devereaux, Mary, 2003. “Feminist Aesthetics,” The Oxford Handbook of Aesthetics, Jerrold Levinson (ed.), New York: Oxford University Press, pp. 647–666.

–––, 1998. “Autonomy and its Feminist Critics,” Encyclopedia of Aesthetics (Volume 1), Michael Kelly (ed.), New York: Oxford University Press, 179–182.

–––, 1995. “Oppressive Texts, Resisting Readers, and the Gendered Spectator,” Feminism and Tradition in Aesthetics, Peggy Zeglin Brand and Carolyn Korsmeyer (eds.), University Park, Pa: Pennsylvania State University Press, pp. 121–41.

–––, 2013. “Is Medical Aesthetics Really Medical?” Beauty Unlimited, Peg Zeglin Brand, ed. Bloomington: Indiana University Press, 175–91.

Dickie, George, 1996. The Century of Taste: The Philosophical Odyssey of Taste in the Eighteenth Century, New York: Oxford University Press.

Doane, Mary Ann, 1991. Femmes Fatales: Feminism, Film Theory, Psychoanalysis, New York: Routledge.

Duran, Jane, 2007. Woman, Literature and Philosophy, Hampshire UK: Ashgate Publishing.

Eaton, Anne, 2007. “A Sensible Anti-Porn Feminism,” Ethics 117(4): 674-715.

–––, 2005. “Feminist Aesthetics and Criticism,” Encyclopedia of Philosophy, 2nd edition, London: Macmillan.

–––, 2008. “Feminist Philosophy of Art,” Philosophy Compass, 3(4).

–––, 2009. “Feminist Standpoint Aesthetics,”A Companion to Aesthetics, S. Davies et al. (eds.), Malden, MA: Wiley-Blackwell.

–––, 2012. “What’s Wrong with the (Female) Nude?” Art and Pornography: Philosophical Essays, Jerrold Levinson and Hans Maes (eds.), New York: Oxford University Press.

–––, 2017. “Why Feminists Shouldn’t Deny Disinterestedness,” Feminist Aesthetics and Philosophy of Art: The Power of Critical Visions and Creative Engagement, L. Ryan Musgrave (ed.), New York: Springer.

Ecker, Gisela (ed.), 1986. Feminist Aesthetics, Harriet Anderson (trans.), Boston: Beacon Press.

Edwards, Mary, 2016. “Aesthetics and the Feminine Conference Report,” Aesthetics and Gender(Special Issue of The Polish Journal of Aesthetics), pp. 206-212.

Ettinger, Bracha, 2006. The Matrixial Borderspace, St. Paul, MI: University of Minnesota Press.

Felski, Rita, 1989. Beyond Feminist Aesthetics: Feminist Literature and Social Change, Cambridge, MA: Harvard University Press.

–––, 1998. “Critique of Feminist Aesthetics,” Encyclopedia of Aesthetics (Volume 2), Michael Kelly (ed.), New York: Oxford University Press: 170–72.

––– (ed.), 2006. The Feminine and the Beautiful, Special issue of Feminist Theory, 7:2.

Florence, Penny and Nicola Foster (eds.), 2000. Differential Aesthetics: Art Practices, Philosophy, and Feminist Understandings, Aldershot, UK: Ashgate.

Freeland, Cynthia, 2001. But Is It Art? An Introduction to Art Theory, New York: Oxford University Press.

–––, 1998a. “Film Theory,” A Companion to Feminist Philosophy, Malden, MA: Blackwell: 353–360.

–––, 1998b. The Naked and the Undead, New York: Westview.

Freeman, Barbara Claire, 1995. The Feminine Sublime: Gender and Excess in Women’s Fiction, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

–––, 1998. “Feminine Sublime,”Encyclopedia of Aesthetics (Volume 4), Michael Kelly (ed.), New York: Oxford University Press, 331–34.

Gatens, Moira, 1991. Feminism and Philosophy: Perspectives on Difference and Equality, Bloomington: Indiana University Press.

Grosz, Elizabeth, 1994.Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, Bloomington: Indiana University Press.

–––, 2008. Chaos, Territory, Art: Deleuze and the Framing of the Earth, New York: Columbia University Press.

Heartney, Eleanor, 2013. “Worldwide Women,” Beauty Unlimited, Peg Zeglin Brand (ed.), Bloomington: Indiana University Press, 126–34.

Hein, Hilde, 2010. “Looking at Museums from a Feminist Perspective,” Gender, Sexuality, and Museums, Amy K. Levin (ed.), London: Routledge.

–––, 2011. “The Responsibility of Representation: A Feminist Perspective,” The Routledge Companion to Museum Ethics: Redefining Ethics for the Twenty-First-Century Museum, Janet Marstine (ed.), London: Routledge.

Hein, Hilde and Carolyn Korsmeyer (eds.), 1993. Aesthetics in Feminist Perspective, Bloomington: Indiana University Press.

Hobson, Janell, 2005. Venus in the Dark: Blackness and Beauty in Popular Culture, New York: Routledge.

hooks, bell, 1992. “The Oppositional Gaze,” Black Looks, Boston: South End Press, 1992.