Философия музыки

Впервые опубликовано 22 октября 2007 года, содержательно переработано 13 июля 2013 года

Философия музыки – это исследование фундаментальных вопросов о природе музыки и ее восприятии нами. Как и всякая «философия чего-либо», она предполагаезнание той предметной области, которая исследуется. Однако в отличие, к примеру, от философии науки, предмет философии музыки – это практика, в которой большинство людей в значительной мере являются искушенными просто в силу их причастности к музыкальной культуре. Музыка играет ключевую роль в жизни многих людей.

Музыка, возможно, является искусством, доставляющим наибольшее количество философских затруднений.

Таким образом, вопрос о том, что именно представляет собой музыкальное произведение, озадачивает поначалу сильнее, чем этот же вопрос относительно произведений живописи, которые представляются (по крайней мере, на первый взгляд) простыми физическими объектами. В отличие от большей части литературы, произведение реализуется через его исполнение, которое предлагает определённую интерпретацию произведения, однако произведение может быть интерпретировано и независимо от какого бы то ни было исполнения, так же как и исполнения могут рассматриваться сами по себе.

Это немедленно приводит к вопросу о том, почему мы находим музыку столь ценной. Центральной для размышлений многих философов на эти темы является очевидная способность музыки выражать эмоции, оставаясь в некотором смысле абстрактным искусством.

Эта статья практически всецело сосредоточена на актуальных исследованиях в философии музыки – тех, что были проведены за последние 50 лет – и на аналитическом аспекте (понимаемом в широком смысле). Чтобы получить более полное введение в философию музыки, освещающее ее историю, информацию о значимых фигурах и связях с другими дисциплинами, а также более широкий охват тем, чем может быть осуществлен здесь, см. Gracyk & Kania 2011.

Что такое музыка?

За пределами «чистой» музыки

На протяжении большей части этой статьи обсуждение фокусируется на «чистой», или «абсолютной», музыке – инструментальной музыке, в которой нет сопровождающих ее немузыкальных компонентов. Большинство философов, чьи исследования обсуждаются ниже, также обращают на нее наиболее пристальное внимание, и на это есть три причины. Первая заключается в том, что чистая музыка зачастую ставит наиболее сложные философские проблемы. Гораздо проще понять, как музыкальное сопровождение сентиментального текста может выражать, например, печаль, чем то, как это делает музыкальное произведение без какого бы то ни было сопроводительного текста, так как эмоция может определённым образом переноситься с текста на музыку. Вторая причина заключается в том, что, хотя перед нами встают более трудные проблемы, их решения в «чистом случае», вероятнее всего, будут более ясными. Гораздо проще оценить ответственность за преступление, когда оно совершено одним человеком, чем когда вину приходится распределять между некоторым количеством заговорщиков, – так и успешное решение проблемы музыкальной выразительности будет более явным, если оно объяснит экспрессивность чистой музыки. В-третьих, очевидно, что выразительные возможности чистой музыки будут играть некоторую роль в выразительности «нечистой» музыки.

Хотя, к примеру, текст может сообщить известную долю своей выразительности песне, ее музыкальные элементы тоже должны играть некоторую роль. Сентиментальный текст к легкомысленно веселой мелодии в мажорной тональности, очевидно, не будет обладать настолько же полной выразительной силой, как тот же самый текст, положенный на медленную траурную мессу. Хотя я использую здесь выразительность в качестве примера, те же самые замечания применимы к обсуждению понимания и ценности музыки. Можно также задаться интересными вопросами об онтологии «нечистой» музыки, но представляется неясным, будут ли они принадлежать к тому же типу, что и вопросы о выразительности, понимании и ценности.

Если учесть повсеместную распространенность рок-музыки, понимая ее в широком смысле, то достаточно правдоподобно, что песня является наиболее распространенным видом музыки, прослушиваемой в современном мире. Кинематограф и подобные ему виды медиа, такие как телевидение, тоже вездесущи. Были проведены значимые исследования по эстетике песни (Levinson 1987, Gracyk 2001, Bicknell 2005, Bicknell & Fisher forthcoming), музыкальной драмы (Levinson 1987, Kivy 1988b, 1994, Goehr 1998) и кинематографической музыки (Carroll 1988, 213–225; Levinson 1996c; Kivy 1997a; Smith 1996). (См. также главы из пятой части Gracyk & Kania 2011; по поводу гибридных форм искусства см. Levinson 1984). Кажется, однако, что остается еще достаточное поле для дальнейших исследований в эстетике «нечистой» музыки. Фоновая музыка – это другой музыкальный феномен, который, несмотря на свою повсеместную распространенность, очень редко привлекал внимание исследователей в области эстетики и использовался лишь как пример, вызывающий отвращение. Есть ли еще что-нибудь интересное, что может быть сказано о фоновой музыке в философском дискурсе, как противоположном психологическому или социологическому, покажет будущее.

Определение «музыки»

Далее, есть два варианта необходимых условий, которые философы добавляют, пытаясь настроить первоначальную идею. Один обращается к «тональности» или сущностно музыкальным чертам, таким как звуковысотность и ритм (Scruton 1997, 1–79; Hamilton 2007, 40–65; Kania 2011a). Другой – обращение к эстетическим качествам или переживаниям (Levinson 1990b; Scruton 1997, 1–96; Hamilton 2007, 40–65). Как видно из этих ссылок, исследователь может принимать любое из этих условий по отдельности или оба сразу. Необходимо также отметить, что только Джеррольд Левинсон и Эндрю Каниа пытаются сформулировать определение в терминах необходимых и достаточных условий. Как Роберт Скрутон, так и Энди Гамильтон отвергают возможность определения в терминах необходимых и достаточных условий. Гамильтон недвусмысленно заявляет, что те условия, которые он отстаивает, являются «яркими чертами» неизбежно расплывчатого феномена.

Основная проблема первого условия в том, что, кажется, вообще любой звук, может быть включен в музыкальный перфоманс и, таким образом, определение сущностно музыкальных черт, присущих звукам, кажется безнадежной затеей (достаточно лишь подумать о разнообразии «ненастроенных» перкуссионных инструментов, доступных консервативному симфоническому композитору, хотя мы также могли бы обратить внимание на ветряные машины, печатные машинки или унитазы в Антарктической симфонии Ральфа Воан-Уильямса, Пьесе для пишущей машинки с оркестром Лероя Андерсона и Toilet Piece/Unknown Йоко Оно. Те, кто защищает данное условие, обратились к разработке утонченных интенциональных или субъективных теорий тональности для того, чтобы преодолеть эту проблему. Если сущностно музыкальные черты звука не являются его внутренними свойствами, а каким-то образом относятся к тому, как он воспроизводится или воспринимается, мы можем классифицировать лишь один из двух «неотличимых» звуков как музыку. Детали той или иной теории сущностно музыкальных черт будут определять, в какой степени мы считаем музыкой авангардный «саунд-арт».

Тому, кто придерживается только эстетического условия, но не условия тональности, придется столкнуться с проблемой поэзии – не-музыкальных эстетически организованных звуков. Левинсон, который придерживается этого подхода, специально оговаривает, что исключает из рассмотрения упорядоченные лингвистические звуки (Levinson 1990b). Это ставит перед нами вопрос о том, можно ли провести дальнейшие дистинкции между искусствами, работающими со звуком. Энди Гамильтон настаивает на трехчастном делении, доказывая, что саунд-арт в качестве оппозиции по отношению и к музыке, и к литературе возник как значимая форма искусства в XX веке (Hamilton 2007, 40–65). Это – единственная причина, по которой Гамильтон принимает одновременно тональное и эстетическое условия для музыки; без первого из них Левинсон не может провести такое разграничение. С другой стороны, принимая эстетическое условие, Гамильтон вынужден исключить, к примеру, гаммы и фоновую музыку из музыкальной сферы.

Последняя альтернатива учитывает, что возможны два неотличимых произведения, ни одно из которых не будет иметь базовых музыкальных черт в строгом смысле, однако одно из них будет являться музыкой, а другое – саунд-артом из-за комплексного подхода, который подразумевается при восприятии первого из них. Таким образом, подход Каниа привлекает кое-что из аппарата современных определений искусства вместо того, чтобы прибегать к эстетическому условию.

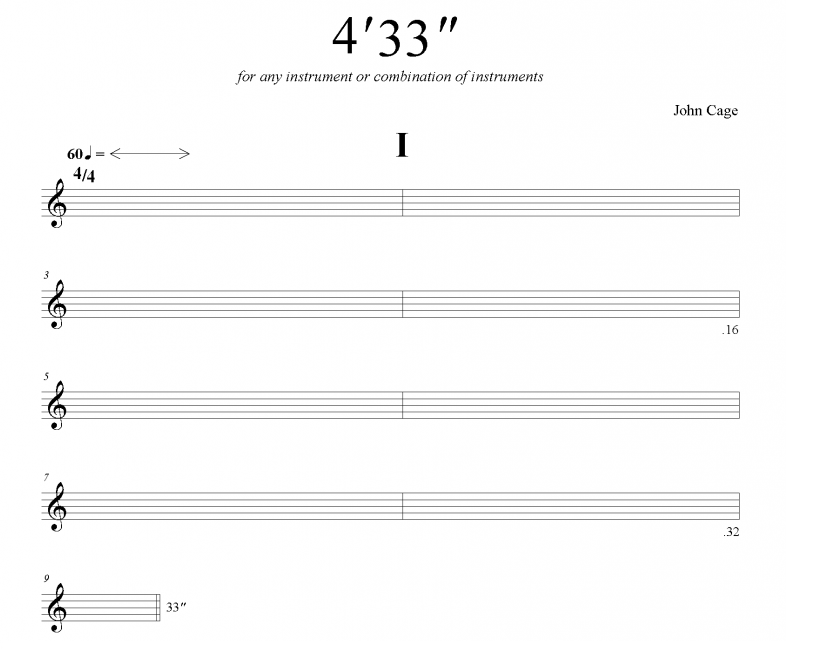

Обсудив дополнительные условия, стоит еще раз обратиться к основной идее «упорядоченного звука». Большинство теоретиков отмечают, чтоузыка не состоит исключительно из звуков. Совершенно очевидно, что большая часть музыки включает паузы. Можно решить, что функция тишины состоит лишь в упорядочивании звуков музыки. Одним из аргументов против этого является то, что искушенный слушатель слушает паузы точно так же, как слушает звуки (Kania 2010). Другим аргументом будет подбор предполагаемых примеров музыки, в которых промежутки молчания не принадлежат структуре в том смысле, в каком ей принадлежат обычные паузы. Часто обсуждается 4'33" Джона Кейджа, хотя широко признано, что эта пьеса не беззвучна: ее содержание – это, скорее, окружающие звуки, которые раздаются во время ее исполнения. Как бы то ни было, и Стивен Дэвис (Davies, 1997a) и Эндрю Каниа (Kania 2010) утверждают, что пьеса Кейджа не является музыкой, хотя и на разных основаниях. Каниа замечает, что есть еще несколько претендентов на титул «беззвучной музыки», утверждая, более того, что сохранились примеры, самый очевидный из которых – In Futurum Эрвина Шульгофа из его Fünf Pittoresken, опережающие 4'33" Кейджа примерно на 33 года.

Партитура 4'33" Джона Кейджа

Онтология музыки

В последнее время возрастает интерес к онтологиям других музыкальных традиций, таких как рок и джаз, а также ведутся дискуссии о методах и ценности музыкальной онтологии.

(Для более детального обзора этих дискуссий см. Kania 2008а и forthcoming, b)

Фундаменталистские дебаты

Выбор из предлагаемых решений покрывает спектр фундаментальных онтологических теорий. Мы можем разделить тех, кто занимается музыкальной онтологией, на реалистов, которые полагают существование музыкальных произведений, и антиреалистов, которые отрицают их существование. Реализм более популярен, чем антиреализм, однако существует множество конфликтующих реалистических точек зрения. Я начну с трех неортодоксальных мнений, прежде чем перейти к более распространенным платоническим и номиналистическим теориям.

Коллингвуд (1999) и Сартр (2001), соответственно, считают музыкальные (и прочие) произведения воображаемыми объектами и переживаниями. Наиболее серьезными возражениями на этот тип воззрения является то, что (i) оно не способно сделать искусство интерсубъективно доступным, так как произведения, проходящие под названием Весна священная, будут настолько же многообразными, насколько воображаемые события, испытываемые людьми во время представлений с таким названием, и (ii) оно делает способ трансляции произведения иррелевантным для его понимания. Можно было бы получить тот же самый воображаемый опыт от живого исполнения и от записи Весны священной, хотя, кажется, вопрос об эстетической эквивалентности двух медиа остается открытым.

Дэвид Дэвис утверждает, что музыкальные произведения, как и прочие произведения искусства, являются действиями – в частности, композиционными актами их сочинителей (Davies 2004). Таким образом, он оживляет то, что могло бы быть названо «теорией действия» онтологии искусства. (Несколько раньше эту теорию начал отстаивать Грегори Курри (Currie 1989), который утверждает, что произведения искусства – это скорее типы действий, чем конкретные действия, с которыми их идентифицирует Дэвис). Хотя решение в пользу той или иной теории музыкальной онтологии всегда до некоторой степени представляет собой поиск равновесия между выгодами, которые предоставляет теория, и ее стоимостью в терминах наших дотеоретических интуиций, теории действия включают в себя один особенно сложный момент, так как подразумевают, что само произведение в большей мере, чем исполнение, является неким действием, осуществляемым композитором. Чтобы компенсировать столь серьезную опасность, грозящую нашим интуициям, выгоды от использования теории действия должны стать действительно значительными.

Гай Рорбаух предложил новую категорию для музыкальных и других множественных произведений искусства (Rohrbaugh 2003). Он утверждает, что поскольку те признаки, которые мы считаем характерными для музыкальных и других произведений искусства, – такие как модальная и темпоральная гибкость, – не могут быть объяснены ни одной из существующих онтологических теорий, и поскольку, более того, эти проблемы возникают не только для произведений искусства, но и таких вещей как «виды, …, клубы, некоторые артефакты и слова» (199), мы имеем право постулировать новый тип сущности: историческое индивидуальное, которое «воплощено в», но не составлено из физических вещей, таких как партитура или исполнение (критику этой позиции см. Dodd 2007, 143–66.)

Большинство теоретиков, кажется, считают некоторый вариант платонической или номиналистской теории музыкальных произведений более правдоподобным, чем те объяснения, которые были рассмотрены выше. Номиналисты считают, что музыкальные произведения – это коллекции конкретных частностей, таких как нотные партитуры и их исполнения (Goodman 1968, Predelli 1995, 1999a, 1999b, 2001, Caplan and Matheson 2006). Хотя эта точка зрения привлекательна, так как имеет дело только с наименее проблематичными видами сущностей, она сталкивается с серьезными трудностями. Несмотря на то, что многие наши утверждения о музыкальных произведениях могут быть перефразированы в утверждения об их возможных исполнениях, некоторые, кажется, сохраняют неистребимую соотнесенность с самими произведениями. К примеру, большинство исполнений Весны священной – имея в виду даже возможные исполнения – включают несколько фальшивых нот. Таким образом, трудно себе представить, как парафраз в терминах возможных исполнений избежит абсурдного утверждения о том, что в Весну священную входят эти фальшивые ноты. Возможным решением этой проблемы могло бы стать отношение к произведению как независимому от его различных интерпретаций, но такое отношение кажется недоступным для номиналиста. (См. недавние аргументы в защиту номиналистских теорий от некоторых стандартных возражений в Tillman 2011)

Николай Рерих. Эскиз к балету И. Стравинского «Весна священная»

С другой стороны, платонизм – наиболее онтологически загадочное учение, потому что не так легко понять, что представляют собой абстрактые объекты. Несмотря на это, платонизм сохраняет свое влияние, и в его контексте происходят многочисленные обсуждения, сосредоточенные вокруг того, какой разновидностью абстрактных объектов являются музыкальные произведения. То, что мы могли бы назвать «базовым платонизмом» (известным в литературе просто как «платонизм»), учит, что произведения – это вечные сущности, бытие которых вне пространства и времени (Kivy 1983a, 1983b, Dodd 2000, 2002, 2007). Согласно «комплексному платонизму», музыкальные произведения приходят к существованию во времени в результате человеческой деятельности. Это воззрение мотивируется множеством особенностей работы над музыкой, таких как интуиция о том, что музыкальные произведения можно создать, придание разнообразных эстетических и художественных качеств произведениям, а также филигранная воплощенность произведений и исполнений (например, в отношении того, кто их сочинил или какие инструменты больше всего подходят для их исполнения). (Ингарден 1962; Thomasson 2004b; Wolterstorff 1980; Wollheim 1968, 1–10, 74–84; Levinson 1980, 1990c; S. Davies 2001, 37–43; Howell 2002; Stecker 2003, 84–92).

В оппозиции ко всем этим реалистическим точкам зрения стоят антиреалисты, которые отрицают существование таких вещей, как музыкальные произведения. На начальном этапе эту точку зрения защищал Ричард Руднер (Rudner 1950), хотя сложно сказать, лучше ли интерпретировать его как элиминативиста или фикционалиста, – таковы две антиреалистические позиции, актуальные на данный момент. Согласно элиминативистам, не существует таких вещей, как музыкальные произведения, и, таким образом, нам стоит перестать пытаться апеллировать к ним. Росс Кэмерон (Cameron 2008) защищает эту точку зрения, но только в отношении «онтоложского» («Ontologese») – языка, на котором мы говорим, когда создаем онтологию. Он утверждает, что высказывания обыденного языка, такие как «существует множество музыкальных произведений», могут быть истинными без того, чтобы действительно существовали какие-либо музыкальные произведения. (Критическое обсуждение см. Predelli 2009 and Stecker 2009). Согласно фикционалистам, содержание дискурса о музыкальных произведениях ложно, и поэтому нам следует не прекратить этот дискурс из-за не-существования его предмета, но, скорее, выработать к нему некое альтернативное отношение притворства (или, возможно, мы это уже сделали) (см. Kania 2008c, forthcoming b).

Большая часть этих дискуссий по поводу фундаментальной онтологической категории, к которой принадлежат музыкальные произведения, обращается к «техническим» проблемам, то есть к противоречивым общим метафизическим суждениям о свойствах, причинности, воплощении и т.д. (например: Howell 2002, Trivedi 2002, Caplan and Matheson 2004, 2006, Dodd 2007, Cameron 2008). Имея это в виду, некоторые теоретики указывают на то, что музыкальные произведения – это сущности, которые принадлежат культуре, и поэтому методы, пригодные для раскрытия их онтологического статуса, могут весьма отличаться от методов общей метафизики. (Goehr 1992, S. Davies 2003c, D. Davies 2004, Thomasson 2006, Kania 2008c). Кажется, что на данный момент методологические вопросы представляют такой же интерес, как теоретизирование первого порядка (наиболее свежие примеры можно найти в Kania 2008c, D. Davies 2009, Predelli 2009, Stecker 2009, Dodd 2010.)

Высокоуровневые онтологические проблемы

Поскольку музыкальные произведения являются множественными сущностями, может показаться, что если мы разгадали их истинную природу, мы узнаем и то, какие отношения поддерживаются между произведением и его актуализациями. Однако так как фундаментальные рассуждения касаются определения базовой онтологической категории, к которой принадлежат произведения, решение этих проблем оставляет открытыми множество вопросов об отношениях между разными реализациями произведения. К примеру, является ли использование клавесина необходимым для актуализации Бранденбургского концерта № 5 Баха при его исполнении? Можно ли, используя клавесиноподобные звуки на синтезаторе, сделать это так же хорошо? Как насчет использования другого клавишного инструмента из времен Баха или современного фортепиано? Понимание того, что музыкальные произведения представляют собой, скажем, идеальные типы, вовсе не обязательно поможет решить этот вопрос об «аутентичном исполнении», который, возможно, является наиболее обсуждаемым онтологическим вопросом, интересующим в равной мере философов, музыковедов, музыкантов и слушателей.

Существует два источника широко распространенной путаницы при рассуждениях об аутентичности исполнения. Один из них – это отсутствие понимания того, что аутентичность – не просто свойство, а отношение, которое принимает разные степени и движется вдоль различных «силовых линий». Нечто может быть более аутентичным в одном смысле и менее аутентичным в другом (S. Davies 2001, 203–5). Другим источником является предположение, что аутентичность – это оценочная идея в том смысле, что «подлинный» подразумевает «хороший». Ошибочность этого становится ясной из того факта, что «подлинный», употребленное в сочетании «подлинный убийца», не имеет значения «хороший» (S. Davies 2001, 204). Таким образом, наши оценочные суждения будут комплексными функциями того, в какой мере мы признаем то или иное исполнение аутентичным в различных отношениях, и того, какую оценку мы даем каждому из различных типов аутентичности.

Нотный лист из партитуры «Бранденбургских концертов» И. С. Баха

Центральный тип аутентичности, о котором ведутся дискуссии, – это аутентичность в отношении воплощения произведения. Большинство согласится, что в высшей степени подобной аутентичности требует воспроизведение правильных тонов в правильном порядке. Чистые соницисты считают, что этого достаточно (e.g., Kivy 1988a). Тембральные соницисты утверждают, что эти тона должны также обладать тембрами, отражающими инструментовку композитора (например, Dodd 2007, 201–39). Инструменталисты полагают, что эти звуки должны воспроизводиться на тех типах инструментов, которые указаны в партитуре (например, Levinson 1990d). Большая часть дискуссий происходит вокруг того, какие типы эстетических или художественных качеств являются сущностными для музыкальных произведений. Если прозрачные текстуры баховского Бранденбургского концерта № 5 относятся к его сущностным качествам, то при использовании рояля вместо клавесина аутентичное воплощение этого произведения невозможно.

Стивен Дэвис отстаивает сильную контекстуалистскую позицию, утверждая, что невозможно дать единственный ответ на вопрос о том, является ли конкретная инструментовка той, что требуется для полностью аутентичного исполнения произведения.

Таким образом, для некоторых работ (обычно относящихся к ранним периодам западной музыки) инструментовка является гибкой, в то время как для других (например, для романтических симфоний) довольно специфическая инструментовка необходима для полностью аутентичного исполнения.

В дополнение к вопросу о том, что конституирует аутентичность, происходит обсуждение ее достижимости и ценности. Те, кто задается вопросом о ее достижимости, указывают на историческую дистанцию между нами и временем создания некоторых произведений (Young 1988).

Бывает, что мы оказываемся неспособны прочитать нотацию, при помощи которой произведение было записано, или сконструировать инструменты, для которых оно было создано, или играть на них. Если так, полная аутентичность недостижима. Но редко бывает так, чтобы у нас совсем не было идей на этот счет, и, таким образом, мы можем достичь частичной аутентичности (S. Davies 2001, 228–34). Те, кто задается вопросом о смысле аутентичности, зачастую обращают внимание на другие моменты, а не на воплощение произведения. Скажем, кто-то может задаться вопросом, каков смысл исполнения, аутентично воспроизводящего звук тех концертов и реконструирующего их исполнение в контексте эпохи создания произведения, если учитывать тот факт, что музыканты тогда были, к примеру, не столь искусны, как сейчас (Young 1988, 229–31).

Таким образом, смысл подобной аутентичности оказывается под вопросом. В ответ на это мы можем подумать не только о возможности того, что мы находимся в лучшем положении для восприятия произведений в исторической перспективе, чем их современники, но и о замечательной гибкости, которую, кажется, проявляют люди, когда наслаждаются самыми разнообразными видами музыки из всех эпох и со всего мира (S. Davies 2001, 234–7).

(Превосходный обзор на тему аутентичности исполнения см. Davies 2001, 201–53. Исследования аутентичности в иных аспектах, чем воплощение произведения см. Kivy 1995, Gracyk 2001, Bicknell 2005, 2007a. Некоторые недавние работы, наряду с фундаменталистскими дебатами, приобрели методологический разворот S. Davies 2008, Dodd 2010.)

Другая область, независимая от дебатов фундаменталистов, – это сравнительная онтология. Возможность онтологического различия классических произведений из разных исторических эпох уместна и для произведений из различных современных традиций.

Можно пробовать встать на защиту Грачика, попытавшись найти место для живых исполнений и исполнительской техники в его базовой системе взглядов (Kania 2006).

Не говоря уже о расширении границ философского исследования музыки, это само по себе является хорошим напоминанием, что не вся музыка представляет собой исполнение заранее сочиненных произведений (Wolterstorff 1987, 115–29). Однако стоит заметить, что импровизация может происходить и в контексте таких произведений, – как, например, при исполнении импровизированных каденций в классическом концерте. Некоторые утверждают, что не существует столь значительного различия между импровизацией и композицией, как обычно считается (Alperson 1984). Другие утверждают, что любое исполнение требует импровизации (Gould and Keaton 2000). Есть и те, кто сводят возможности импровизации к определенному набору музыкальных черт, скорее «структурных», нежели «экспрессивных» (Young and Matheson 2000). Однако эти аргументы неубедительны. Обычно они прибегают к двусмысленному употреблению таких терминов, как «композиция» или «исполнение», либо обходят вопрос, определяя импровизацию в терминах отклонения от партитуры или варьирования ограниченного набора «экспрессивных» особенностей.

Почтовая марка, выпущенная к юбилею создания «Бранденбургских концертов»

Хотя джаз не обязательно является импровизационным и очень немногие джазовые выступления обходятся без предварительного композиционного процесса, тем не менее, ключевое место, которое в джазе отводится импровизации, представляет собой вызов для занимающихся онтологией музыки. Можно было бы подумать, что джазовые произведения онтологически подобны классическим произведениям – будучи сочиненными для множественных, различных исполнений – но имеют тенденцию к большей прозрачности, оставляя пространство для импровизации (Gould and Keaton 2000, Young and Matheson 2000). Трудность возникает в том, чтобы точно определить произведения, не смешивая одно из них с другим, поскольку такая отличительная черта как мелодия не является непременной, а многие произведения имеют одну и ту же гармоническую структуру. В результате некоторые утверждают, что исполнение в данном случае и является произведением (Alperson 1984; Hagberg 2002; S. Davies 2001, 16–19; 2003, 156). Одна из проблем, возникающих здесь, – это равноправие с классической музыкой. Если джазовые концерты представляют собой музыкальные произведения в своем собственном праве, тогда трудно отрицать подобный статус за исполнениями классических произведений. Это, как кажется, умножает сущности сверх того, что мы обычно считаем необходимым. Третья возможность состоит в том, что в джазе нет произведений, есть только исполнения (Brown 1996; 2000, 115; Kania 2011b). Данная возможность противоречит интуиции, если считать «произведение» оценочным термином, но не очевидно, что это в действительности так.

Третья тема онтологической дискуссии на «более высоком» уровне – это природа элементов музыкальных произведений, таких как мелодии, гармонии и ритмы, а также то, как они сходятся воедино, образуя комплексные единства. На данный момент лишь Роджер Скрутон (Scruton 1997, 19–79; forthcoming) и Стивен Дэвис (Davies 2001, 47–71) более-менее глубоко разрабатывают эти вопросы, но они будут представлять важность для понимания самой природы музыки, если обратиться к таким базовым музыкальным чертам, как звуковысотность и ритм при ее определении (см. раздел 1.2 выше)

Скепсис в отношении онтологии музыки

Некоторые философы выражают скепсис по поводу возможности и значения онтологии музыки. Аарон Ридли (Ridley 2003a; 2004, 105–31) утверждает, что подобные исследования – пустая трата времени. Он полагает, что (i) не существует никаких подлинных онтологических загадок, касающихся музыки, (ii) что музыкальная онтология зависит от оценочных суждений о музыке, и поэтому (iii) музыкальная онтология не несет никаких импликаций для музыкальной эстетики. Первое положение само по себе загадочно, так как нелегко понять, откуда берутся такие разногласия среди философов относительно онтологии музыки, если на эти вопросы доступны простые ответы. Более того, Ридли не выявляет эту предположительно столь очевидную онтологию музыки, но скорее использует субстантивные и спорные онтологические допущения в своем доказательстве. Его второе утверждение сомнительно, поскольку кажется, что, как и о многом другом, можно корректно судить о ценности чего-либо лишь в терминах того, какого рода вещью оно является в действительности (Walton 1970, 1988), а вопрос о том, какого рода вещи представляют из себя музыкальные произведения, их исполнения и тому подобное, – это и есть центральный вопрос музыкальной онтологии. Если Ридли ошибается в своем втором положении, он также неправ и в третьем.

Однако можно утверждать, что некоторые обсуждения в музыкальной онтологии более слабо связаны с вопросами оценки музыки, чем другие.

Например, в то время как полемика об аутентичном исполнении тесно связана с вопросом об относительной ценности различных исполнений, споры вокруг фундаментальной онтологической категории музыкальных произведений кажутся более нейтральными по отношению к этому вопросу. (Дальнейшее обсуждение скептической позиции Ридли см. Kania 2008b, Bartel 2011.) Ли Б. Браун (Brown, 2011) отстаивает подобную позицию по отношению к онтологическим теориям конкретных музыкальных традиций, таких как рок и джаз. Эта дискуссия продолжается в Kania 2012 и Brown 2012.

Эми Томассон выражает более выверенную скептическую позицию по поводу определенных дискуссий, касающихся онтологии искусства (Thomasson 2004a, 2005, 2006). Она указывает на то, что при обосновании (и переопределении) видового термина в искусстве, к примеру, «симфонии», возникает проблема идентификации того класса вещей, который желают выделить, с самим термином. (Это случай более общей проблемы как-такового (qua-problem). К примеру, когда вы называете свою машину, возникает вопрос, как вы можете успешно назвать всю вещь целиком, а не, к примеру, ветровое стекло или какую-либо заменимую часть машины, и т.д.). Таким образом, необходимо, чтобы в сознании существовал некоторый базовый способ классификации, который определяет идентичность вещи и те условия, при которых выделяемая нами вещь остается неизменной. Так как категории искусства определяются через широко распространенные социальные практики, открыть этот способ классификации можно через исследование художественных практик. Скептицизм Томассон проистекает из ее точки зрения, согласно которой наши художественные практики могут давать смутные и неполные ответы на некоторые вопросы, – к примеру, сколько фальшивых нот нужно издать, чтобы определенное произведение совсем не было исполнено. С другой стороны, согласно Томассон ответы на некоторые вопросы недвусмысленно обнаруживаются благодаря нашему праксису, как, например, то, что музыкальные произведения создаются. Таким образом, в то время как ее теория является скептической в отношении одних проблем, она полностью лишена скепсиса в других, подвергая остракизму определенные теории, такие как платонизм.

Некоторую тревогу в отношении позиции Томассон вызывает тот факт, что художественная практика может быть даже более неряшливой, чем она полагает. Если деятельность художника предлагает не просто смутные или неполные, но противоречащие друг другу ответы на некоторые вопросы, возможно, задачей онтологического исследователя является предложить теорию, которая станет как можно более полно отрефлексированной реконструкцией этой деятельности (Dodd 2005, 2010). Эта позиция может также подвергнуться критике и в другом направлении. Даже если художественная практика недвусмысленно предполагает, что музыкальные произведения – это сотворенные абстракции, если может быть убедительно показано, что не существует таких вещей как сотворенные абстракции, из этого с необходимостью будет следовать, что это – ложная практика. Подобный ход мысли еще раз ставит вопрос о природе музыкальных произведений и о том, работают ли традиционные формы метафизической аргументации в сфере культуры (см. ссылки на литературу в конце раздела 2.1 выше)

Музыка и эмоции

Наиболее широко обсуждаемый философский вопрос, касающийся музыки и эмоций – это вопрос о том, как музыка может выражать эмоции. (Исчерпывающее исследование по этому вопросу см. S. Davies 1994 и часть II Gracyk & Kania 2011.) Вторая группа вопросов сосредотачивается вокруг эмоциональных откликов, которые музыка вызывает у слушателей. Сюда входят вопросы о том, как и почему мы эмоционально отзываемся на музыку, ценность такой реакции, а также почему мы предпочитаем слушать музыку, вызывающую в нас «негативные» переживания, такие как печаль. Для простоты теоретики обычно ограничивают свои рассуждения «чистой» или «абсолютной» музыкой, хотя удивительно, сколько центральных примеров оказываются исключенными благодаря этому ограничению, поскольку являются нарративной музыкой, или песней. Причиной такого ограничения обычно является то, что легче понять, как музыка и текст, которому она аккомпанирует, может выражать эмоции, явно присутствующие в тексте. С другой стороны, важный критерий для оценки подобной музыки – это то, насколько уместно композитор положил на нее выбранный текст. Итак, сопровождающий текст явно недостаточен для музыкального выражения эмоции. Таким образом, наиболее веской причиной для того, чтобы поначалу рассматривать такую музыку отдельно, является то, что взаимоотношения музыки и текста (или других элементов), похоже, весьма сложны, и к ним лучше всего будет подойти уже имея теорию, настолько хорошо разработанную на более базовых феноменах, насколько это возможно.

Эмоции в музыке

Про музыкальные произведения или про их исполнения принято говорить, что они радостны, печальны и тому подобное.

Здесь незамедлительно возникает полезное разграничение между выражением и выразительностью, или экспрессивностью. Выражение – это нечто, что делают люди, а именно внешние проявления их эмоциональных состояний. Выразительность – это нечто, чем обладают произведения искусства и, возможно, некоторые другие вещи. Можно предположить, что она некоторым образом связана с выражением и, однако, не способна просто им быть по только что названной причине. Большинство теоретиков проводят также различие между выразительностью и репрезентацией, утверждая, что музыка скорее обладает эмоциональной выразительностью, чем репрезентирует эмоции. Приведем пример из другой области: допустим, некто нарисовал плачущего человека, но сделал это в безразличной манере, так, что рисунок репрезентирует печаль человека, но сам не является печальным, то есть выражает печаль, но довольно отрешенную, отстраненную. Эмоции музыкального произведения, таким образом, более тесно связаны с ним, чем простые описания эмоциональных состояний, но не столь тесно, чтобы считаться непосредственными выражениями чувств.

Очевидный способ связать выразительность и выражение – это постулировать, что музыкальные произведения или их исполнения являются выражениями эмоции, но не произведения или исполнения, а скорее эмоций композитора или исполнителя.

Существует два больших затруднения с этой «теорией экспрессии».

Первое состоит в том, что часто ни композиторы, ни исполнители не испытывают эмоций, которые выражает их музыка в то время, когда она производится. И вполне можно себе представить, что композитор может создать, а исполнитель исполнить произведение, выражающее эмоцию, которую они никогда не испытывали. Этим мы не собираемся отрицать, что композитор мог бы создать произведение, выражающее его эмоциональное состояние, но здесь стоит отметить две вещи.

Во-первых, чтобы возникла теория экспрессии, объясняющая музыкальную выразительность, по меньшей мере все основные случаи выразительности должны следовать этой модели, а это не так. Во-вторых, если композитор намеревается выразить свою печаль, скажем, написав печальное произведение, он должен будет написать правильный вариант такого произведения. Другими словами, если он плохой композитор, у него может не получиться выразить свою эмоцию. Это подводит нас ко второй серьезной проблеме теории экспрессии. Если у композитора может не получиться выразить свои эмоции в произведении, следовательно, музыка, которую он пишет, обладает выразительностью, которая не может быть объяснена в терминах непосредственного выражения.

В число тех, кого обычно цитируют как классических теоретиков экспрессии, входят Толстой (1898), Дьюи (Dewey 1934) и Коллингвуд (1999) (Одним из классических критиков является Tormey 1971, 97–127.). В недавних обсуждениях эти теоретики, однако, получили защиту от обвинений, что они придерживались простой позиции, описанной выше. См., к примеру, Ridley 2003b and Robinson 2005, 229–57. Дженифер Робинсон пытается возродить теорию экспрессии, хотя она скорее защищает ее в качестве интересного и ценного применения музыкальной выразительности, чем в качестве объяснения самой выразительности (Robinson 2005, 229–347; 2011).

Другой способ связать музыкальную выразительность с актуально испытываемыми эмоциями – сделать это при помощи слушателей.

Некоторые проблемы, возникающие в связи с этой простой версией, могут быть преодолены. К примеру, определенные эмоции, такие как страх, нуждаются в соответствующем типе интенционального объекта (что-либо угрожающее), хотя такой объект отсутствует при прослушивании нами страшной музыки. Поэтому кажется неубедительным, что пугающие свойства музыки состоят в возбуждении в нас страха. Но тот, кто придерживается теории возбуждения, может расширить класс вызываемых эмоций, чтобы туда вошли соответствующие отклики на выражаемые эмоции, такие как жалость. Может также возникнуть возражение, что во многих понимающих слушателях музыка не вызывает эмоционального отклика. Но тот, кто придерживается теории возбуждения, может просто ограничить разряд слушателей, к которому она обращается, теми, в ком возникает такой отклик. Главная проблема этой теории кажется более трудной. По сути, дела обстоят так, что для того, чтобы соответствующим образом откликнуться на музыку, слушатель должен различать эмоцию, которая в ней выражена. Это наиболее очевидно, когда отклик является сочувственным, а не эмпатическим. Отклик слушателя зависит от выраженной эмоции, и, соответственно, выразительность музыки не может зависеть от этого отклика (Тщательно разработанную защиту теории возбуждения можно найти у Matravers 1998, 145–224, хотя можно увидеть другие мысли на этот счет в Matravers 2011.)

Несмотря на те проблемы, которые возникают у теории возбуждения при попытке целостного описания музыкальной выразительности, благодаря работам Дженифер Робинсон (Robinson 1994, 2005) возрастает число исследователей, согласных в том, что наши подспудные, менее осознанные отклики на музыку должны играть некоторую роль в эмоциональной выразительности, которую мы ей приписываем. Однако эта роль, похоже, будет скорее каузальной, чем станет моментом анализа, выясняющего, что означает для музыки быть эмоционально экспрессивной.

На другом краю спектра по отношению к теориям выражения и возбуждения стоит «ассоцианизм» – идея о том, что музыкальная выразительность является следствием конвенциональной ассоциации определенных музыкальных элементов, таких как медленные темпы, с определенными эмоциональными состояниями, такими как печаль. Опять же, хотя ассоциации и должны играть какую-то роль в некоторых случаях выражения – к примеру, в тех, когда определенные инструменты, такие как малый барабан, ассоциируются с определенными ситуациями, скажем, с войной – эта роль, похоже, является периферийной. Главная причина – это проблема логического первенства, с которой мы уже встречались в случае теории возбуждения. Выразительность музыки кажется тесно связанной со сходством, которое существует между динамическим характером как музыки, так и тех эмоций, которые она выражает. Неправдоподобно, что похоронные марши могут так же естественно звучать в быстром синкопированном ритме. Даже в таких случаях, как использование малого барабана, кажется возможным, что этот инструмент был выбран для военных нужд в некотором роде из-за выразительного характера, присущего его звуковому контуру.

Алаа Авад. Женщины в траурном марше

Клише о том, что музыка – это «язык эмоций», часто рассматривалось как возможная исходная точка для теории музыкальной выразительности. Эта идея соединяет привлекательную простоту конвенциональности, которую ассоцианизм кладет в основу значения музыки, с идеей того, что музыкальная упорядоченность может быть осмыслена в терминах синтаксиса (см. соответствующую этому теорию Lerdahl and Jackendoff 1983). Однако, хотя Дерик Кук (Cooke 1959) и Леонард Мейер (Meyer 1956) часто приводятся в качестве защитников этой теории, неясно, разработал ли кто-либо ее полноценную версию. Центральная проблема здесь – это огромные несоответствия между языком и музыкой в смысле способов, которыми реализуют свой синтаксис и семантику тот и другая (Jackendoff 2011).

Серьезной дополнительной проблемой, здесь становится то, что даже если музыка была бы об эмоциях в том же смысле, в котором может быть язык, это все равно не объясняло бы музыкальную выразительность. Предложение «Мне грустно» повествует об эмоциях, но оно не является выражающим эмоции в том смысле, в каком печальное лицо, хотя я могу использовать и то и другое, чтобы передать мою печаль. Большинство людей согласятся, что отношение музыки к эмоции – скорее что-то вроде печального лица, чем предложения. (Это последнее критическое замечание также соответствует теории Сьюзан Лангер (Langer 1953), согласно которой музыка повествует об эмоциях символическим, а не лингвистическим способом)

Некоторые исследователи отстаивают такие подходы к музыкальной выразительности, которые могут носить вариативные названия вроде теории подобия, очертания или явления (к примеру, Budd 1995, 133–54; S. Davies 1994, 221–67; Kivy 1989; между тем, см. последние сомнения на тему этой теории Kivy 2002, 31–48). Центральная идея здесь в том, что выразительность музыки состоит в сходстве ее динамического характера с динамическим характером различных аспектов эмоций, испытываемых человеческими существами. Аспекты, к которым мы тут обращаемся, включают феноменологию переживания эмоции, ее типичное мимическое выражение, характер голосового выражения, типичный для человека, испытывающего эмоцию, и очертания телесного поведения, характерного для данного человека, включая «походку, манеру держаться, выражение лица, статическую и динамическую осанку и согласованность движений» (S. Davies 2006, 182). Стивен Дэвис утверждает, что подобные теории рассматривают выразительность музыки в буквальном, хотя и второстепенном смысле термина. Мы говорим, что музыка печальна в том же смысле, в каком говорим, что печальна плакучая ива (S. Davies 2006, 183). Подобные высказывания не более метафоричны, чем утверждение, что у стула есть ножки.

Джеррольд Левинсон соглашается, что существует важное сходство между характером музыки, выражающей эмоцию, и характером типичного выражения этой эмоции в поведении. Он, однако, отрицает, что это может служить исчерпывающим объяснением или хотя бы наиболее фундаментальной его частью (Levinson 1996b, 2006c). Он вбивает клин именно в том моменте, который касается подобия между музыкой и типичными выражениями поведения. Он спрашивает, в какой манере и до какой степени должно простираться сходство между этими двумя, чтобы музыку можно было счесть выражением некоторой эмоции. В конце концов, как это часто говорилось, всё может быть похоже на всё что угодно в каких угодно отношениях: так, можно указать много общего между похоронным маршем и выражением радости или, коли на то пошло, между чашкой кофе и печалью. Сторонник теории подобия должен объяснить, почему именно похоронный марш, а не чашка кофе, выражает печаль, но не радость. Левинсон заявляет, что очевидным предположением здесь будет то, что похоронный марш «с-готовностью-прослушивается-как» выражение печали. Если это правильно, то сходство, которое музыка имеет с эмоциональным поведением, является логически вторичным – основанием или причиной для ее выразительности. Сама же выразительность заключается в способности музыки вызывать у нашего воображения отклик, благодаря которому музыка воспринимается как буквальное выражение эмоций. Логическим следствием будет то, что вызванное воображаемое переживание должно включать некий агент, выражением которого музыка буквально является.

В ответ на это возражение Стивен Дэвис делает акцент на той роли, которую отклик слушателя играет в теориях подобия. К этим откликам всегда обращаются сторонники подобных теорий, насколько это очевидно в идее Малькольма Бадда о «слушании как» (Budd, 1995, 135–7) и обсуждении Питером Киви нашей склонности к тому, чтобы «оживлять» то, что мы воспринимаем (Kivy, 1980, 57–9). Но для Дэвиса сейчас это обращение является эксплицитным и центральным, и он уделяет столь же много места прояснению природы выразительности, зависимой от отклика, как и роли подобия (Davies 2006). В той степени, в которой отклик является одним из способов одушевления воображением, будет существовать согласие между Левинсоном и теоретиками подобия. Но Дэвис, по крайней мере, продолжает сопротивляться теории Левинсона о воображаемой буквальной выразительности на двух фронтах.

Первый состоит в его отказе признать роль воображения в наших откликах на выразительную музыку. Для Дэвиса отклик подходящего слушателя, от которого зависит выразительность музыки, – это пример опыта подобия (Davies 2006, 181–2). Другими словами, ответ на вопрос, каким образом и до каких пределов музыка должна походить на некоторую поведенческую экспрессию для того, чтобы получить возможность выражать определенную эмоцию, формулируется просто: «каким образом и до каких пределов ведет нас восприятие музыки как феномена, сходного с эмоцией». Никаких дальнейших попыток объяснения не предпринимается – возможно, поскольку Дэвис полагает, что здесь философское исследование завершено. Дальнейшее объяснение нашей склонности откликаться на музыку таким способом будет дано в другом поле, скажем, в психологии музыки. Так как теория Дэвиса кладет в основание опыт узнавания характера, в то время как теория Левинсона основывается на воображаемом опыте экспрессии, связь между буквальным выражением и музыкальной выразительностью кажется более тесной в теории Левинсона, чем у Дэвиса. Кажется, что эмпирическим следствием отсюда является то, что теория Дэвиса будет предсказывать более слабые эмоциональные отклики на музыку, чем теория Левинсона. Станет ли это преимуществом или недостатком теории, зависит от эмпирических фактов относительно того, как мы эмоционально откликаемся на музыку.

На втором фронте Дэвис более агрессивен. Он атакует идею о том, что мы воображаем некую личность, обитающую в музыке, или каким-то образом даем такой личности возникнуть, в качестве буквального выражения ее эмоциональных переживаний (1997b; 2006, 189–90; see also Kivy 2002, 135–59; 2006; Ridley 2007). Наиболее простое возражение на это состоит в том, что нет никакой эмпирической очевидности, что понимающие слушатели не вовлечены в какую-то подобную деятельность воображения. Если так, то это было бы решающим, но здесь возникает достаточный простор для препирательств о нашей способности определить правильный тип деятельности воображения, выборке субъектов и т.д. Другим вариантом возражения здесь будет то, что если бы теория воображаемой личности была справедливой, выразительная музыка не могла бы ограничивать деятельность нашего воображения в том смысле, чтобы давать сходные суждения о выразительности среди понимающих слушателей. То есть разные люди или тот же самый человек в разных обстоятельствах могут вообразить, что один и тот же пассаж выражает гнев, волнение, страстную любовь воображаемого агента и тому подобное. Проблема приобретает сложную структуру, если подумать о том, какой нарратив(ы) мы можем вообразить, чтобы объяснить эмоциональные изменения агента (или агентов) в длинном произведении. Неясным является даже то, как мы могли бы придать каждому из таких агентов отдельную от других индивидуальность, повторно идентифицировать агента по прошествии времени и т.д. Эта критика кажется чересчур суровой. Как было упомянуто выше, Левинсон готов признать, что сходство между музыкой и эмоцией играет важную роль в нашей идентификации с конкретными чувствами, выраженными в музыкальном пассаже. Таким образом, Левинсон может просто помочь себе, до какого бы уровня конкретизации выраженных эмоций ни предлагало дойти лучшее объяснение, рассматривающее сходство между музыкой и эмоцией. Что же касается того, как воображаемым агентам придается индивидуальность и как она поддерживается, то до сих пор не было сделано никаких упоминаний об этих структурах и, как говорит Левинсон, «это вопросы, в которых объяснение базовой музыкальной выразительности может оставаться агностическим» (Levinson 2006c, 204).

Нотная обложка первого издания траурного марша из Сонаты № 2 Ф. Шопена

Поскольку и теория подобия, и теория готовности-прослушиваться-как делают музыкальную выразительность темой зависимости от отклика, обе они должны ответить на вопрос, чьи отклики здесь должны приниматься во внимание. И та, и другая обращаются к слушателям, обладающим пониманием того вида музыки, о котором идет речь. Это ставит вопрос о том, что считается пониманием (вопрос, который будет обсуждаться в разделе 4 ниже). Есть, однако, одна вещь, к которой нельзя обращаться в этой связи, – способность услышать верную эмоциональную выразительность в музыке, поскольку это приведет любое объяснение к порочному кругу. Левинсон указывает, что можно обращаться к чему угодно, кроме подобного понимания выразительности, и считает, что восприимчивость к выразительности будет следовать за всем остальным (Levinson 1996b, 109). Особняком от этого стоит тот факт, что некоторые явно понимающие слушатели попросту отрицают, что музыка выразительна эмоционально. Левинсон считает, что мы на разумных основаниях можем исключить подобных слушателей из класса тех, к чьим откликам мы обращаемся в анализе выразительности, так как только тех, кто обычно расположен слышать выразительность, будет разумно привлекать при определении специфической экспрессивности конкретного пассажа, что является условиями, в которые он ставит свою теорию.

Это предложение вызывает призрак «теории ошибки» музыкальной выразительности, то есть теорию о том, что все утверждения насчет эмоциональной выразительности в музыке являются абсолютно ложными. Главная тяжесть, которую должна осилить эта теория – это скептически объяснить широко распространенную склонность описывать музыку в эмоциональных терминах. Такие попытки предпринимались исследователями, утверждавшими, что подобные описания являются условными обозначениями или метафорами для чисто звуковых особенностей (Urmson 1973), базовых динамических черт (Hanslick 1986), чисто музыкальных черт (Sharpe 1982) или эстетических свойств (Zangwill 2007).

Существует множество проблем с этими точками зрения. С одной стороны, они обещают некоторую разновидность схемы, которая бы редуцировала выразительные предикаты к другим терминам, таким как звуковые или музыкальные, а эту схему сложно вообразить (Budd 1985a, 31–6). С другой стороны, любой человек, не являющийся сторонником этой теории, вполне вероятно отвергнет утверждение, что словесное описание схватывает все, что является интересным и ценным относительно описываемого музыкального пассажа, именно тогда, когда опускает выразительные предикаты (Davies 1994, 153–4).

Однако, допустимость того, что музыкальная культура может оказаться охваченной антиэкспрессивистским формализмом, ставит вопрос относительно контекстуализма. Возможно, Левинсон, Дэвис и др. правы насчет того, что многие люди слушают большую часть музыки как эмоционально выразительную. Стоит, тем не менее, задаться вопросом: если бы наша культура оказалась охваченной антиэкспрессивистским формализмом – в будущем или в прошлом – правильно ли исключать себя из класса слушателей, к которому образуются такие теории, как системы Дэвиса и Левинсона? Если так, это будет означать вариант высокоуровневого контекстуализма или культурную относительность по поводу выразительности музыки, что сделает экспрессивность более контингентной материей, чем предполагают большинство теоретиков. С другой стороны, такая возможность представляется маловероятной, если наша склонность «оживлять» неодушевленные объекты глубоко укоренена в нашей биологии.

3.2 Эмоции слушателя

Существует два главных вопроса относительно наших эмоциональных откликов на чистую музыку.

Можно попросту отрицать, что мы эмоционально откликаемся на музыку. Р. А. Шарп (Sharpe 2000, 1–83) хоть и не доходит до полного отрицания, но считает, что наши эмоциональные отклики на музыку играют гораздо более скромную роль в опыте ее понимания, чем предполагает философская литература на эту тему (см. также Zangwill 2004.). Питер Киви (Kivy 1999) настойчиво утверждает, что те, кто описывают эмоциональные реакции на музыку, путают удовольствие, которое они черпают в красоте музыки, во всей ее экспрессивной индивидуальности, с впечатлением от выраженной в ней эмоции.

Хотя большинство философов обращаются к типичному опыту и эмпирическим данным, чтобы отвергнуть убедительность позиции Киви, они признают проблему, которая мотивирует эту позицию, а именно – концептуальное натяжение между природой музыки и природой эмоций, которые мы испытываем в ответ на нее. Другими словами, существует некоторое согласие, что эмоции являются когнитивными в том смысле, что они принимают интенциональные объекты: они – о вещах – и что природа интенционального объекта данной эмоции является принуждающей. К примеру, чтобы почувствовать страх, нужно верить, что наличествует что-либо (интенциональный объект), являющееся угрожающим. Когда же кто-то слушает печальное музыкальное произведение, он знает, что здесь нет ничего, буквально испытывающего эмоцию печали, и, таким образом, удивительно, что кого-либо можно заставить почувствовать грусть от этого опыта.

Частично эта загадка может быть разрешена, если мы признаем, что не все эмоциональные отклики (понимаемые в широком смысле) являются когнитивными (Robinson 1994; 2005, 387–400). К примеру, не более загадочным является то, что кто-либо может быть испуган фортиссимо ударом по большому барабану, чем то, что у кого-то такую же реакцию вызовет удар грома. Похожим образом мы могли бы откликаться не-когнитивно на базовые элементы музыки, такие как напряженность и освобождение, точно так же, как мы реагируем на напряженность в переполненном воздухом шаре или на освобождение голубей в небо.

Как и для эмоциональных откликов более высокого порядка, здесь возможны по меньшей мере два объяснения. Одно обращается к явлениям «эмоционального заражения» или «зеркальных откликов» (Davies 1994, 279–307; 2006, 186–8). Кто-либо, окруженный подавленными людьми, сам начинает испытывать грусть. Более того, подобное «настроение» не имеет в виду какой-либо интенциональный объект: вам совершенно не обязательно испытывать грусть ни за этих людей, ни по тому поводу, который их расстраивает, если он вообще есть. Подобным же образом, будучи «окружен» музыкой, создающей ощущение печали, слушатель может почувствовать грусть, но не грусть по поводу музыки или чего бы то ни было еще (Radford 1991). Дженифер Робинсон возражает против того, что такое заражение является хорошо задокументированным только в форме не-когнитивного отклика и только в ответ на ограниченные импульсы. «Так или иначе, если бы иметь бассет-хаунда было подобно жизни с человеком, страдающим депрессией, выбирали бы нормальные люди бассет-хаунда в качестве компаньона для своей жизни?» (Robinson 2005, 387–8). Но, возможно, динамический характер музыки является для нее достаточным, чтобы пересечь границу в область подобий, вызывающих у нас зеркальные отклики.

Альфонс Алле. Партитура траурного марша на похоронах глухого человека

Тот, кто разделяет теорию готовности-прослушиваться-как, имеет небольшое преимущество для объяснения наших эмоциональных откликов на музыкальную экспрессивность, так как в соответствии с этой теорией слушатель воображает, что музыка является буквальным выражением эмоции. Это значит, что эмоциональные отклики на музыкальную выразительность не более загадочны, чем эмоциональные отклики, которые вызывают другие экспрессивные воображаемые агенты, такие как вымышленные герои в романах. Преимущество этого объяснения незначительно, поскольку вопрос о том, как и почему мы реагируем эмоционально на художественную литературу, сам является довольно значимой философской проблемой. Так или иначе, существует несколько теорий на этот счет (хотя здесь не место входить в их детали).

Одно затруднение с тем, чтобы обратиться к решению этого «парадокса художественной литературы», заключается в том, что не ясно, являются ли наши эмоциональные отклики на музыку теми же самыми, что и реакция на эмоционально выразительных персонажей. К примеру, стандартным вариантом эмоционального отклика на музыку будет прийти в состояние грусти от похоронного марша, тогда как стандартной эмоциональной реакцией на художественную литературу будет (что-то вроде) жалости к печальному персонажу. Если первое должно быть объяснено тем же способом, что и второе, мы бы ожидали, что слушатели будут испытывать жалость в качестве отклика на похоронный марш (жалость к воображаемой личности, которая выражает себя через него). Как бы то ни было, здесь кажется разумным подыскать более детальные примеры, так как, с одной стороны, мы несомненно чувствуем печаль как эмоциональный отклик на трагедию, и, с другой, не является очевидным, что мы не чувствуем жалость (или воображаемую жалость, или что-то, что полагает здесь та или иная теория эмоционального отклика на художественную литературу) в ответ на трагическую музыку.

Перемещая внимание с того, что можно извлечь из выразительного произведения, на то, что происходит внутри эмоционального слушателя, наиболее древним предложением была теория катарсиса Аристотеля, согласно которой наши негативные эмоциональные отклики на негативно выразительное искусство приводят к (позитивному) психологическому очищению от отрицательных эмоций (Аристотель 1987, 6.25, с. 651). Менее терапевтический подход заключает в себе предложение о том, что, так как эти эмоции не несут в себе «жизненных импликаций» (то есть, как обсуждалось выше, мы не печалимся ни о чем конкретном), мы можем получить пользу от наших откликов, наслаждаясь ими, достигая понимания этих эмоций и уверенности в том, что у нас есть способность их испытывать (Levinson 1982). Вопрос, на который должен ответить любой сторонник этой теории, – это границы, до которых она объясняет, во-первых, нашу настойчивость в поиске музыки, которая вызывает негативные эмоциональные переживания, и, во-вторых, то удовольствие, которое мы, как кажется, получаем в этих негативных реакциях как таковых, а не примиряясь с ними из-за присущих им выгод.

Другой вариант решения этой проблемы настаивает на том, что отклики, такие как печаль, которые вызывает экспрессивная музыка, на самом деле не являются негативными. Юм (1757) утверждает относительно трагедии, что удовольствие, которое мы черпаем в способе, каковым оформлено содержание произведения искусства, не просто уравновешивает вызванные при этом негативные эмоции, но скорее трансформирует и подводит их под категорию приятных чувств. Кендалл Уолтон утверждает (тоже в отношении трагедии), что печаль сама по себе не является негативной. Скорее, негативна та ситуация, на которую печаль является ответом. Таким образом, хотя мы не стремимся к смерти того, кого любим, если она случается, мы «принимаем» страдание (Walton 1990, 255–9). Похожим образом мы не можем быть затронутыми печалью музыкального произведения, не слушая его, и так мы принимаем наш скорбный отклик на него как нечто подобающее. Подход Уолтона имеет то преимущество над идеей Юма, что в нем не используется довольно неопределенный психологический процесс. Трудность для них обоих, однако, представляет та степень, до которой они соответствуют нашему эмоциональному опыту, отрицая характеристику печали как негативной.

Стивен Дэвис (Davies 1994, 316–20) утверждает, что варианты решений, приведенные выше, понимают проблему чересчур узко. Хотя он соглашается, что мы принимаем негативные реакции, которые вызывает определенная музыка, потому что мы заинтересованы в том, чтобы понять ее, он отмечает, что это ставит перед нами новый вопрос: почему мы должны быть настолько заинтересованными в понимании чего-то, что приносит нам боль. Его короткий ответ звучит как «Мы просто такие, вот и всё» (Davies 1994, 317), и он просит избавить его от необходимости давать развернутый ответ, так как это было бы равнозначно тому, чтобы разъяснять человеческую природу или смысл жизни. Однако он отмечает, что человеческая жизнь наполнена видами деятельности, в которые люди охотно вовлекаются несмотря на те трудности, с которыми они связаны, или, разумеется, частично благодаря таким трудностям. Многие вещи, начиная с просмотра новостей, включая альпинизм и заканчивая воспитанием детей, наполнены хорошо известными трудностями, среди которых имеются и негативные эмоциональные реакции. Однако мы с энтузиазмом занимаемся подобными вещами, поскольку такова наша природа.

Напоследок стоит отметить, что, хотя выше речь шла об «эмоциях» безо всяких оговорок, существует согласие, что наша реакция на музыку не представляет собой полноценных эмоций. Наиболее очевидно здесь то, что эта реакция обходится без большинства поведенческих характеристик предположительно испытываемой эмоции. Некоторые считают, что наши отклики на музыку представляют собой более слабые версии обыкновенных эмоций (Davies 1994, 299–307), другие полагают, что они разделяют некоторые аспекты обычных эмоций, такие, как свойственные им аффективные состояния, но не имеют других, таких, как специфический интенциональный объект (Levinson 1982, 319–22; Radford 1989). Третье мнение – что мы отвечаем на экспрессивную музыку посредством «квазиэмоций», то есть аффективных составляющих полноценных эмоций, которые мы воображаем таковыми (Walton 1990, 240-55). Отдельно от дискуссии о том, какое из этих предложений лучше всего соответствует нашему опыту, стоит вопрос о том, насколько хорошо каждое из них соответствует различным решениям проблемы, связанной с нашими негативными реакциями на музыку, а также с наиболее интересными на данный момент эмпирическими исследованиями (например, Robinson 2005; Bicknell 2007b, 2009; Cochrane 2010a, b; S. Davies 2011a, b).

Понимание музыки

Одно направление полемики касается того, существует ли единственная верная интерпретация некоторого произведения или множество приемлемых интерпретаций; другое занимается пределами допустимых толкований, – к примеру, до какой степени интенции автора могут или должны быть приняты во внимание. Хотя эти вопросы кажутся в той же мере применимыми к музыкальным произведениям (S. Davies 2002a; Dubiel 2011), большая часть литературы о понимании музыки сосредоточена на природе более основополагающего музыкального восприятия, вероятно, потому, что оно кажется более загадочным, чем понимание языка или изображений. (Проблемы понимания языка или изображений, разумеется, являются важными философскими темами сами по себе, и возникает интересный вопрос, должна ли быть подобным же образом разработана общая теория музыки как медиума, независимая от вопросов ее художественного или эстетического использования (Kania 2013a).)

Тогда как критическая интерпретация музыкального произведения (часто называемая анализом), грубо говоря, подобна интерпретации романа, будучи обычно выражена лингвистически, перформативная интерпретация – это способ сыграть или спеть произведение, обычно выражаемый в его исполнении. Не так-то и просто прояснить отношения между этими двумя типами музыкальной интерпретации, но см. Levinson 1993, Maus 1999, Thom 2007, and Neufeld 2012. Оставшаяся часть этого раздела будет в основном посвящена базовому музыкальному пониманию.

В чем состоит этот опыт понимания музыки? Прибегая к аналогии, в то время как само по себе звучание музыкального произведения может быть репрезентировано на сонограмме, наше восприятие этого звучания в качестве музыки скорее можно изобразить в виде некоего подобия размеченной партитуры. Мы воспринимаем отдельные ноты, которые формируют конкретные мелодии, гармонии, ритмы, фрагменты и прочее, а также взаимодействие между этими элементами. Такое понимание музыки имеет различные степени и проходит сквозь множество измерений. Ваше понимание конкретного произведения или стиля может быть глубже, чем мое, тогда как обратное может быть верным для другого произведения или стиля. В определённом произведении я мог бы расслышать больше, чем вы, но это моё понимание может оказаться неточным. Моё общее понимание музыки может быть узконаправленным в том смысле, что я понимаю только одно её направление, тогда как вы разбираетесь во многих различных стилях (Budd 1985b, 233–5; S. Davies 2011c, 88–95). Более того, различные произведения или виды произведений могут требовать от слушателя разной подготовки, так как одни виды музыки не имеют гармонии, другие – мелодии, и так далее. Многие утверждают, что в дополнение к чисто музыкальным особенностям для адекватного понимания музыкального произведения (по крайней мере, западной классической музыки) ключевое значение имеет понимание эмоций, которые в нем выражены (Ridley 1993; S. Davies 1994; Levinson 1990e, 30; Scruton 1997; Robinson 2005, 348–78). (В предыдущем разделе мы уже видели, какую роль играет это утверждение для некоторых объяснений того, почему мы интересуемся музыкой, вызывающей отрицательные эмоции.)

Хотя некоторые считают своим долгом прибегать к техническим терминам, таким как мелодия, доминантсептаккорд, сонатная форма и т. д., для того, чтобы описывать специфические музыкальные переживания, а также музыкальный опыт вообще, однако широко признано, что совершенно необязательно эксплицитно владеть ни этими концептами, ни каким-либо коррелирующим словарем для того, чтобы слушать и понимать музыку (Budd 1985b; 245–8; S. Davies 1994, 346–9; Levinson 1990e, 35–41; другие мнения на этот счет см. DeBellis 1995 и Huovinen 2008 ). Однако настолько же распространено мнение, что чёткое знание теории может способствовать более глубокому пониманию музыки и может очень пригодиться, чтобы описать собственный или чужой опыт восприятия музыки.

В основании музыкального опыта, по-видимому, лежит (i) восприятие тонов в качестве противопоставленных просто звукам определенной частоты, когда тон выступает в контексте «музыкального пространства», то есть включен в систему отношений с другими тонами, будучи выше или ниже, либо того же типа (в октаву); и (ii) восприятие движения, когда мы слышим, как мелодия совершает свое странствие, а затем приходит к завершению, которое соотносится с ее началом. Теоретик эстетики Роджер Скрутон (Scruton, 1983; 1997, 1–96) утверждает, что эти переживания нередуцируемо метафоричны, поскольку они включают применение пространственных концептов к тому, что не является в буквальном значении пространственным. (Нет никакой самотождественной индивидуальной сущности, которая перемещалась бы от одного места мелодии к другому (S. Davies 1994, 229–34).).

Британский философ и математик Малкольм Бадд (Budd, 1985b) возражает ему, утверждая, что обращение к метафоре в этом контексте не проясняет ситуацию, поскольку, во-первых, непонятно, что означает для переживания быть метафорическим, во-вторых, метафора может быть наделена значением только через её интерпретацию, которую Скрутон не только не в состоянии дать, но и заявляет, что это невозможно. Бадд предполагает, что метафора редуцируема и, соответственно, устранима в терминах чисто музыкальных (то есть, не-пространственных) концептов или понятий.

Философ музыки Стивен Дэвис из Окленда (Davies 1994, 234–40) сомневается, что здесь можно отбросить пространственные понятия, но он разделяет отказ Бадда от центральности метафоры. Он утверждает, что использование нами пространственных и динамических определений при описании музыки, – это употребление в производном, но буквальном значении тех терминов, которые широко используются для описания темпоральных процессов, таких как взлеты и падения фондового рынка, расширение чьей-либо теоретической позиции, упадок духа и т. д. (Продолжение дебатов см. в Budd 2003; Scruton 2004; S. Davies 2011d).

Безусловно, Дэвис прав, что язык пространства и движения повсеместно применяется к тем процессам, где отсутствуют какие-либо сущности, расположенные в пространстве. Однако апелляция к вторичным буквальным значениям может показаться столь же неудовлетворительной, как и апелляция к метафоре, не поддающейся упрощению. Мы действительно воспринимаем музыку не как элементарный временной процесс, а как движение в изначальном смысле слова, хотя знаем, что там нет буквального перемещения.

Эндрю Каниа (Kania 2015) на основе этой интуиции выстраивает свою позицию, подчёркивая обращение Скрутона к воображению, но отбрасывая его обращение к метафоре. Каниа утверждает, что для восприятия музыки как движущейся достаточно вообразить, что движутся составляющие её звуки (см. также de Clercq 2007, Trivedi 2011: 116–18). Каниа открыто основывает свою теорию на популярной уолтонианской теории литературы (Walton 1990). Является ли это преимуществом или недостатком, зависит от того, насколько схожи наши базовые переживания музыки и литературы (и, конечно, от истинности теории литературы Уолтона).

Продвигаясь от базового музыкального понимания к способности оценивать сложные инструментальные произведения, профессор философии Джеррольд Левинсон создаёт доказательную базу против того, что он считает парадигматической концепцией музыкального понимания, задачей которого является восприятие формы (Levinson 1997). В качестве замены этого «архитектонизма» он продвигает «конкатенационизм», то есть представление о том, что базовое музыкальное понимание состоит в следовании за музыкальным и эмоциональным наполнением пассажей произведения, а также переходов между ними, которые достаточно коротки, чтобы быть схвачены как отдельный опыт («квази-слушание»). Левинсон значительно точнее определяет базовую идею, учитывая то, что опыт предыдущих частей пьесы и предвкушение будущих модифицирует субъективный опыт восприятия музыки в настоящий момент. Впрочем, он допускает, что понимание архитектоники может также играть роль в усилении сиюминутного опыта и даже являться неотъемлемой частью понимания отдельных произведений. Тем не менее, Левинсон утверждает, что роль, которую играют архитектонические знания в базовом музыкальном понимании, минимальна, и что случаи, когда эти знания необходимы, являются исключениями.

Позицию архитектонистов поддержал профессор музыковедения и философии Питер Киви (Kivy 2001; см. также S. Davies 2011c, 95–9). Хотя Киви признает, что те виды переживаний, которые отстаивает Левинсон, нужны для базового музыкального понимания, он защищает идею, согласно которой для адекватного понимания большинства произведений западной классической музыки необходимо улавливать суть крупномасштабной формы. Киви не отрицает, что опыт восприятия формы музыкального произведения более интеллектуален, чем квази-слушание, но отвергает аргумент Левинсона о том, что этот опыт не перцептивный, и, следовательно, незначителен для его адекватного восприятия в качестве музыки. Такой опыт, утверждает Киви, скорее должен сводить восприятие к сложным концептам. (Тактика, которую не рассматривает Киви – это попытка поймать Левинсона в его собственную контекстуалистскую ловушку, утверждая, что даже если архитектоническое прослушивание не перцептивно, это вполне устоявшийся способ понимания западной классики. Таким образом, использовать в качестве аргумента то, что музыка должна пониматься в первую очередь перцептивно, значит уклоняться от прямого ответа.)

Несмотря на жаркие споры, которые вызвала точка зрения Левинсона, нет уверенности, что разногласия между архитектонистами и конкатенационистами столь уж велики. Оба подхода согласны с тем, что тот аспект музыкального понимания, который подчеркивается другим, является неотъемлемым компонентом в полноценном понимании музыкального произведения. Со времени первой публикации Левинсон уточнил свою точку зрения как намерение скорее полемизировать, отстаивая и корректируя архитектонизм, нежели искать ему замену (Levinson 1997, IX-XI; 1999, 485; 2006b). Возможно, эта цель уже достигнута.

(Для более подробного ознакомления с этими и другими темами, касающимися понимания музыки, см. S. Davies 2011c и Huovinen 2011.)

Музыка и ценность

О природе эстетической и художественной ценности ведется обширная полемика, затрагивающая даже вопрос о том, являются ли они синонимичными терминами или различными концептами. Здесь нет возможности подробно останавливаться на этой дискуссии. Что касается ценности искусства в целом, есть два центральных момента, по которым сложился некоторый консенсус. Первый момент заключается в том, что большинство философов считают: ценность произведений искусства объективно присуща им в том смысле, что она принципиально связана с тем опытом, который они могут обеспечить. Поэтому произведения искусства (обычно) оцениваются не с инструментальной точки зрения как средство достижения какой-либо цели, но «для себя» или «в себе» (Budd 1995, 1–16; S. Davies 1987, 198–200; Scruton 1997, 374–6; Levinson 1992, 15–17). Следующий естественный вопрос – что представляет собой опыт, который предлагает произведение искусства и который делает его ценным. Вторая точка, в которой достигнут определённый консенсус – то, что удовольствие является неотъемлемой частью ответа на данный вопрос (S. Davies 1987, 198–205; Levinson 1992; Kivy 1997b, 212–17).

Однако параллельно с этим консенсусом есть признание того факта, что элементарное удовольствие, полученное, скажем, в силу чувственного восприятия музыкальных звуков, слишком тривиально, чтобы обосновать ту огромную ценность, которую мы придаем музыке. Поиск других источников озадачивает нас тем, что музыка преимущественно считается абстрактным искусством. Если это означает, что музыка отделена от всего, что касается нас в «реальном мире» (то есть вне-музыкальной жизни), то непонятно, почему мы должны обретать столь ценный чувственный опыт в музыкальных произведениях. Эта загадка, как и вопросы о том, что такое музыкальная выразительность и понимание, рассмотренные выше, наиболее явственна в отношении «чистой» инструментальной музыки, хотя и может быть применима к элементам таких произведений, как песни.

Для большинства решений загадки о чистой ценности музыки существует несколько основных измерений.

Первое — до каких пределов считать музыку действительно абстрактной.

Второе измерение в поиске решений данной загадки – тот предел, в котором человек считает источником ценности музыки её абстрактность. Таким образом, два теоретика могут договориться о пределах, в которых музыка связана с реальным миром (скажем, благодаря своей выразительности). Однако один из них находит первостепенную ценность в этой выразительности, а другой – в абстрактных, чисто музыкальных особенностях.

Те, кто берёт опыт выразительности музыки как более глубокий эмоциональный опыт (благодаря тому, что он основан на творческом взаимодействии с музыкой, скажем так), склонны подчеркивать его как более важный для музыкального понимания. И, следовательно, они приписывают большую часть ценности музыки её экспрессивности. С другой стороны, те, чья теория опыта восприятия музыкальной экспрессивности более дистанцирована (при заметном сходстве), склонны придавать меньший вес этому элементу в своих теориях музыкальной ценности. Одна из крайностей в этом спектре – позиция, которая в принципе отрицает возможность музыки быть выразительной, и, следовательно, ценность музыкального произведения в таком подходе не может определяться экспрессивностью. Её отстаивал прежде всего австрийский музыковед XIX в. Эдуард Ганслик (Hanslick, 1986), развивший концепцию «абсолютной музыки». (См. также Zangwill 2004).

Исключая эту крайнюю позицию, большинство теоретиков согласны с тем, что ценность музыки заключается в различных видах чувственного опыта, включая восприятие чисто музыкальных черт и выразительных особенностей. Их разногласия в основном касаются удельного веса этих видов опыта при целостном подсчёте музыкальной ценности.

Как и в дискуссии между архитектонистами и конкатенационистами, рассмотренной выше, уровень разногласий между разными точками зрения в этом споре не ясен. Те, кто отстаивает ценность выразительности, склонны утверждать, что она делает значительный вклад в общую музыкальную ценность, но они не дотягивают даже до согласования этого компонента с первичной ценностью и не оспаривают ценность чисто музыкальных элементов (Ridley 1995, 192–6; Levinson 1982; 1992, 20–2; 1996b, 124–5). Они довольствуются разве что указанием на те пути, которыми экспрессивность может делаться ценной. Таковые включают в себя многие качества, которые обсуждались выше в связи с нашим интересом к прослушиванию музыки, вызывающей негативные аффективные состояния. Напомним, что наши эмоциональные реакции на выразительность музыки могут позволить нам наслаждаться, понимать и даже в некоторой степени переживать острые чувства «безопасным» способом. Они могут обеспечить нам катарсическое освобождение, позволить участвовать в определённой коммуникации с композитором или приобщиться к другим носителям музыкальной культуры (Levinson 1982; 1996b; Higgins 1991; S. Davies 1994, 271). В связи с этим Роджер Скрутон подчёркивает, что ценность музыки квазиморальна в том смысле, что виды музыки, на которые человек откликается, или те, которые ценятся в конкретной культуре, отражают определённое состояние «души» этого человека или культуры (Scruton 1997, 380–91; также об этом S. Davies 1994, 275–6).

Хосе Клементе Ороско. Катарсис (1934)

С другой стороны, те, кто отстаивает ценность чисто музыкальных характеристик, склонны утверждать, что их ценность является первичной, а ценность выразительности музыки преувеличена. Например, Алан Голдман (Goldman 1992) выступал против идеи о том, что музыка лучше всего подходит для выражения эмоций, заявляя, что живопись и литература справляются с этим лучше. Более того, он оспаривал основания для ценности экспрессивности, приведённые выше. Голдман отрицал и то, что музыка может многому научить нас в чувственной области и что мы можем наслаждаться нашей негативной реакцией на выразительную музыку. Аналогично,после обширной дискуссии о природе музыкальной выразительности Малкольм Бадд утверждал, что таковая не способна приблизить нас к объяснению ценности музыки (Budd 1995, 155–7). Он отметил тот факт, что наиболее высоко оцениваемая музыка не экспрессивна и что равную выразительность различных произведений могут при сравнительной оценке перевешивать различия между ними в терминах сугубо музыкальной ценности.

И Бадд, и Голдман определяют ценность чистой музыки именно абстрактностью, что кажется некоторым наибольшим препятствием для объяснения этой ценности. Бадд (Budd 1995, 164–71) отмечает, что мы и вне сферы музыки проявляем широкий интерес к абстрактным формам, например, в естественной природе и декоративно-прикладном искусстве, и что такие формы способны обладать ценными эстетическими свойствами (красота, элегантность и т. д.). Таким образом, нет ничего удивительного, что мы высоко ценим абстрактные формы и в произведениях изящных искусств.