Гилберт Райл

- Биография

- Философия как картография

- Систематическая двусмысленность и типовые нарушения

- Понятия, пропозиции и значение

- Обыденный язык

- Официальное учение и его современные следствия

- Онтологическое обязательство

- Эпистемологические и семантические обязательства

- Интеллектуалистская легенда

- Бихевиоризм

- Диспозиции

- Знание о себе

- Мышление

- Ощущение

- Эпилог

- Библиография

Впервые опубликовано 18 декабря 2007 года; содержательно переработано 4 февраля 2015 года

Гилберт Райл опубликовал множество работ по самым разнообразным философским вопросам (в первую очередь по истории философии и философии языка). Среди них серия лекций, посвященных философским дилеммам, ряд статей, в которых разбирается понятие мышления, а также книга о Платоне. Тем не менее, именно «Понятие сознания» (The Concept of Mind) остается его самым известным и значимым трудом. Считается, что в этом сочинении Райл решает две основные задачи. Во-первых, комментаторы полагают, будто бы Райл вбил последний гвоздь в гроб картезианского дуализма. Во-вторых, они полагают, что Райл выступал с позиции, известной как философский (иногда аналитический) бихевиоризм, как ее определял в том числе и он сам, предложенной в качестве замены дуализма. Считается, что Райл, которого иногда называют «аналитическим» философом, иногда — философом «обыденного языка», является представителем другого, весьма специфического (и трудно характеризуемого) типа философствования, пусть даже Райла и упоминают в одном ряду с Людвигом Витгенштейном и его последователями.

Философский бихевиоризм длительное время отвергался; то, что стоило уберечь, было в итоге присвоено философской доктриной функционализма — на сегодняшний день это наиболее широко используемый подход в философии сознания. Считается, что этот подход спас «реальность» ментального от «элиминативистских» и «фикционалистских» тенденций бихевиоризма, отдавая при этом должное представлению (зачастую приписываемому Райлу) о том, что ментальное принципиальным образом связано не только со стимулом (или входным сигналом), но и с поведенческой реакцией (или выходным сигналом). Если судить по относительно доброжелательным оценкам, лучший из уроков Райла уже давно был усвоен, в то время как проблематичные аспекты оказались сброшены со счетов. Если и существуют по-прежнему актуальные соображения, высказанные еще в 1930-х и 1940-х годах, которые могли бы поставить под угрозу ортодоксальные установки современной философии сознания, то их следует искать в работах Витгенштейна и его последователей — а вовсе не у Райла.

Хотя описанное представление о Райле широко распространено, оно представляет собой фундаментально превратное понимание его работ. Во-первых, картезианство оказывается мертвым лишь в одном из онтологических аспектов: дуализм субстанций вполне мог быть отвергнут, однако дуализм свойств по-прежнему имеет сторонников среди современных мыслителей. Определение места ментального в физическом мире и его каузальной силы, а также объяснение феноменальных аспектов сознания (consciousness) —самые что ни на есть животрепещущие проблемы современной философии сознания, поскольку несут в себе онтологические, эпистемологические и семантические допущения картезианства.

Во-вторых, что еще более важно, Райл не является философским бихевиористом — по крайней мере, он не разделяет ни одну из основных установок, ассоциирующихся с данной доктриной в том виде, в каком она известна сегодня. Это может смутить читателя, особенно если он также находится в замешательстве относительно того, как Райл представляет философию. Есть доля истины в том, чтобы считать его аналитическим философом, поскольку Райл провозглашает, что «единственным и главным назначением философии» является философский анализ (Ryle 1932: 61). Однако в наши дни его слова скорее всего будут истолкованы превратно, особенно если кто-то полагает, что подлинная задача философии (достижимая если не на практике, то хотя бы в идеале) состоит в анализе дефиниций. Отсюда — ассоциация с бихевиоризмом (как минимум в одном из многочисленных смыслов данного термина). Однако Райл не был аналитическим философом в этом смысле. В самом деле, он признает влияние Дж.Э. Мура, ориентирующегося на здравый смысл (а также, соответственно, на обыденный язык); действительно, Райл считает, что он предпринимает философское исследование определенного рода (примером которого является теория дескрипций Бертрана Рассела), включающее обнаружение логических форм грамматически дезориентирующих выражений. Однако важно представлять себе различия, отделяющие Райла от ранних Мура и Рассела, поскольку их воззрения относительно предмета и метода философии унаследованы многими из нас — теми, кто сегодня работает в русле «аналитической» традиции в философии. Это третий момент. Райл не верит в значения (будь то понятий или же пропозиций) в том виде, в каком они традиционно истолковываются — в виде устойчивых объектов или правил, интеллектуальное схватывание которых логически предшествует употреблению выражений, а потому может быть использовано для объяснения их употребления. В самом деле, представление Райла о философии не расходится принципиальным образом с тем, как ее понимал Витгенштейн. Уже в 1932 году Райл публикует свою философскую программу, которая предвосхищает публикации позднего Витгенштейна. «Растяжимость смысла» и «модуляции значения», обнаруживаемые Райлом в большей части выражений, оказываются более или менее связанными семействами структур, на которые обращает внимание Витгенштейн. В своей атаке на «интеллектуалистскую легенду» Райл также разделяет стремление Витгенштейна найти должное — не преувеличенное — место для правил при объяснении различных достижений, представляющих интерес с философской точки зрения. Некоторые из протеже Витгенштейна неодобрительно отзывались о работах Райла{{1}}, однако даже если не рассматривать его как идущего вслед за Витгенштейном, стоит представлять, что некоторые участки пути размышления этих двух философов параллельны друг другу.

Биография

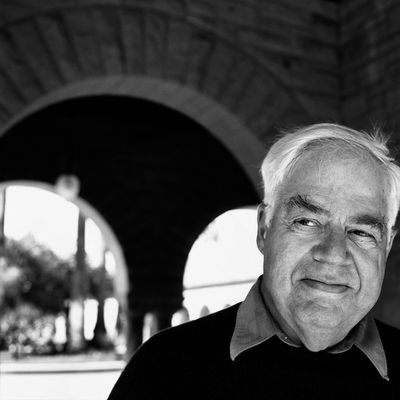

Гилберт Райл родился в Брайтоне, который расположен в английском графстве Суссекс, 19 августа 1900 года. Он был одним из десяти детей, родившихся в состоятельной семье, которая поощряла их и давала свободу не только в детстве, но и в отрочестве. Его отец работал врачом общей практики, однако глубоко увлекался философией, а также астрономией, и передал интерес детям. Им также досталась впечатляющая библиотека, в стенах которой Райл с наслаждением чувствовал себя «жадным читателем» (Ryle 1970:

1). Райл учился в Брайтонском колледже (куда он позже вернется уже в должности заведующего), а в 1919 году поступил в Куинз-колледж Оксфордского университета. Изначально он изучал античную литературу, однако довольно быстро его привлекла философия. В 1924 году он закончил университет и получил диплом с отличием первой степени по курсу философии, политики и экономики. Хотя Райл не особенно увлекался спортом, его учеба в бакалавриате перемежалась с занятиями греблей (он состоял в команде колледжа и был ее капитаном), и он был достаточно хорош, чтобы участвовать в университетской регате. После выпуска в 1924-м его назначили на должность лектора по философии в Крайст-чёрч колледж, а спустя год он стал тьютором. В Окфорде Райл оставался на протяжении всей своей академической карьеры вплоть до выхода на пенсию в 1968 году. В 1945 году он был избран на кафедру метафизической философии им. Уэйнфлита. Когда началась война, Райл ушел на фронт добровольцем. Его комиссовали в Уэльский гвардейский полк, где он служил в разведке и к концу войны получил звание майора. В 1947 году он стал редактором журнала Mind после того, как эту должность покинул Дж.Э. Мур; этот пост Райл занимал вплоть до 1971-го. Райл охотно помогал советами и поощрял многие поколения студентов. С коллегами он был «лоялен [и] не имел склонности к осуждению» (Warnock 1979: xiv), однако в философских спорах мог обращаться в грозного противника, высказывая крайнее неприятие напыщенности, претенциозности и профессионального жаргона (Urmson 1967: 271; Gallop 1977: 228). Он всегда был готов поставить под сомнение как чрезмерное почитание Платона и других античных авторов, так и философские концепции своих коллег-современников, например, Коллингвуда из Оксфорда или Андерсона из Австралии. Он поддерживал Витгенштейна, работами которого восхищался (пусть и холодно относился к его влиянию на коллег и студентов). «Невероятно доброжелательный [и] общительный» (Warnock 1979: xiv), Райл запомнился как увлекательный собеседник. Его сочинения зачастую написаны хорошим литературным языком, а авторский стиль узнаваем после прочтения всего нескольких строк — и это несмотря на то, что в первый же год учебы в Окфорде Райл бросил изучение литературы, почувствовав, что не имеет большой склонности к ней, а читал в основном романы Джейн Остин (и авторитетно писал о ней) и П.Г. Вудхауса (Urmson 1967: 271; Mabbott 1976: 223). Будучи убежденным холостяком, после выхода на пенсию он жил в деревне Айлип графства Оксфордшир со своей сестрой-близнецом Мэри. Неизменное удовольствие ему доставляли садоводство и прогулки, а также курение трубки. Умер Райл 6 октября 1976 года в городе Уитби графства Йоркшир после того, как целый день гулял по вересковой пустоши. «Философия озаряла всю его жизнь» (Mabbott 1976: 224). Считается, будто бы Райл сказал, что на своем единственном законченном портрете он выглядит как «утонувший немецкий генерал» (Mabbott 1976: 224).

Философия как картография

В 1920-х годах, когда Райл стал молодым преподавателем в Оксфорде, философы не могли более «притворяться, что философия отличается от физики, химии и биологии тем, что изучает ментальные, а не материальные феномены» (Ryle 1971b: vii). Отказ философов от психологизма заслуживал одобрения, но вм они поддались прискорбному, с точки зрения Райла, искушению искать Объекты, не являщиеся ни ментальными, ни материальными. Подобного рода объекты должны были стать для философии тем же, чем жуки и бабочки являются для энтомологии:

На протяжении всей карьеры Райл выступал против склонности философов «гипостазировать свои специальные термины». Даже наиболее ранние из его статей имели посыл в духе Оккама: так, «[ф]илософские проблемы представляют собой проблемы определенного рода; они не являются проблемами обычного рода, касающимися особых сущностей» (Ryle 1971b: vii; ранние статьи, о которых идет речь: Ryle 1929, 1930, 1933a, 1933b).

Лучше представим себе философа по аналогии с картографом. По мнению Райла, люди, компетентно владеющие языком, выступают для философа в том же качестве, что обычный сельский житель для картографа. Местный житель знает свой маршрут к сельской церкви, ратуше, магазинам и обратно домой с личной точки зрения человека, живущего в этой местности — просто по привычке, без дополнительного размышления. Однако если попросить его нарисовать карту деревни или дать совет при составлении такой карты, он столкнется с новой и совершенно иной задачей: здесь необходимо будет прибегнуть к компасу и использовать различные единицы измерения. То, что изначально понималось в личных терминах и образах местности, теперь необходимо осмыслить в совершенно общих терминах картографа. Для того, чтобы объяснить незнакомцу, как добраться до того или иного места, используя исключительно общие и нейтральные термины, или понять расположение этих мест с точки зрения их соотношения с другими деревнями, требуется иной навык, нежели знание по привычке, позволяющее сельскому жителю проводить незнакомца от одного места до другого (1962a: 441).

В отношении того, как мы употребляем слова и фразы, мы похожи на этого сельского жителя. Знание по привычке о том, как использовать выражения и конкретные идеи, каждый из нас усваивает в процессе развития речи и понимания языка: «их „логическая география“ усваивается через ежедневные прогулки» (Ryle 1945, : 207). И таким же образом люди узнают о том, как оперировать обыденными, не-специальными, и даже полу- или узкоспециальными выражениями, а также относительно конкретными и некоторыми абстрактными идеями, но при этом оказываются не в состоянии кодифицировать правила, условия или санкции, которым подчиняется оперирование выражениями или идеями.

Итак, почти каждые слово или фраза, которые мы употребляем, вносят такой вклад в то, что мы говорим, что если бы произошла замена на другое слово или фразу с другим смыслом, то мы бы имели иные «цепочки следствий»:

В той степени, в какой я понимаю говоримое мной, я понимаю и определенные отличия, которые некоторое выражение привносит в утверждения, вопросы, побуждения и т.п., составленные с его помощью. Высказывая повседневные (не-философские) утверждения, задавая обыденные практические вопросы или давая конкретные дельные советы, я подобна, с точки зрения Райла, сельскому жителю, который просто прогуливается до места своего назначения и которому не приходится думать о том, что он делает, или немедленно возвращаться назад. Однако даже высказывая повседневные, не-философские утверждения, я задействую множество выражений. Цепочки следствий одних из них могут «тянуть в другую сторону», нежели цепочки следствий других. Например,

Для разрешения сложности недостаточно того, что мне известен вклад, который каждое из этих наречий имеет по отдельности. Чтобы справиться с ней, мне придется удовлетвориться тем, что данное противоречие является лишь видимым. Я сталкиваюсь с понятийной проблемой, требующей, чтобы я была в состоянии сказать, как соотносятся цепочки следствий разных слов. Итак, мне следует абстрагироваться от конкретных указаний на этого матроса или этот шторм либо не обращать на них внимание. Мне следует использовать лишь общие понятия, такие как действия, мотив, предпочтение, сила намерений, выбор и т.д.

Наиболее интересные с философской точки зрения вопросы возникают в тех случаях, где конфликт воспроизводится. Об ответственном человеке мы говорим, не переводя дыхания, как о субъекте, который не просто существует, но и действует в мире, являющимся площадкой для физических, химических и биологических причин и следствий. «Люди, как нам кажется, должны быть свободными; однако они должны, как нам кажется, поддаваться объяснению и быть предсказуемыми. Их действия не могут быть механическими. Однако они также не могут быть не-механическими» (Ryle 1962a: 444). Находясь на позиции непрофессионалов, а также ученых, которые как раз и исследуют мир, мы обнаруживаем, чтó в нем существует, посредством восприятия. Однако с точки зрения человека, занимающегося изучением механизма восприятия, воспринимаемое нами никогда не соответствует миру (Ryle 1954: 2). Примирение этих взглядов, ответ на вопрос о том, как такое возможно, относится к задачам философии.

Систематическая двусмысленность и типовые нарушения

В значительной части работ Райла его занимало не просто расчерчивание логических координат того или иного понятия. Скорее, он стремился применять этот метод в качестве способа проверки (и зачастую разгрома) философских теорий самих по себе. Когда мы включаемся в философскую работу и начинаем использовать не только конкретные, но и абстрактные идеи, мы оказываемся предрасположены к тому, чтобы оказаться в беде. Дело не только в том, что каждые слово или фраза, которые мы употребляем, вносят такой вклад в говоримое нами, что если их заменить словом или фразой с другим смыслом, мы получим иные цепочки следствий. Если бы мы использовали то же слово или фразу в ином контексте, то сказанное нами также имело бы иной смысл и иные цепочки следствий.

Следовательно, даже если бы мы оставили в стороне подобную двусмысленность, которую логики не принимают в расчет (Райл называет выражения подобного рода «словами-каламбурами»), мы сталкивается с другим видом растяжимости смысла, который характерен, с точки зрения Райла, «не для некоторой части, но для большинства или для всех наших выражений …» (Ryle 1945: 205). В отличие от таких двусмысленных слов, как bank, или report, или stud, модуляции значения, которым подвержена бóльшая часть наших выражений, имеют, тем не менее, определенную близость: идеи, высказываемые при помощи этих выражений, «непосредственно связаны» друг с другом при всем разнообразии их употребления; они выступают «различными модуляциями одного и того же корня» (Ryle 1945: 206). Парафраз или перевод таких выражений обычно имеет «точно такую же» пластичность. А значит, если бы мы перефразировали выражение (то, как оно употребляется в одном контексте) для того, чтобы прояснить его цепочки следствий в этом контексте, мы могли бы ожидать, что парафраз, как и исходное выражение, будет в ином контексте выражать иную идею. В современной терминологии парафраз, как и исходное выражение, оказывается «контекстно-зависимым».

Философская задача, которую выдвигает Райл, включает регистрацию смысловых модуляций, которые передаются при различных употреблениях выражений с общим корнем. С этой точки зрения не будет ошибкой сказать, что философ изучает или исследует идею или понятие, скажем, справедливости. Однако подобная формулировка может ввести в заблуждение, если она завуалирует то, что логическая сила соответствующих слов (‘is just’) может меняться в зависимости от контекста, в котором они используются. Опять-таки, Райл полагал, что это верно в случае большинства отдельных слов и сложных выражений, а не только двусмысленных «слов-каламбуров». Действительно, «незамеченные систематические двусмысленности являются распространенным источником смешения типов и философских проблем» (Ryle 1945: 207).

Систематическая двусмысленность сказывается не только на отдельных словах и сложных выражениях. Она также влияет и на грамматические конструкции. Поскольку выражения, сформулированные при помощи одних и тех же грамматических конструкций, служат тому, чтобы выразить мысли самых разнообразных логических типов, начинающие философствовать (т.е. те, кто осуществляет операции над идеями, а не просто оперирует ими) «склонны не замечать того факта, что различные идеи имеют различную логическую силу…» (Ryle 1945: 200). Уподобление различных функций или способов употребления может привести к затруднениям, что можно продемонстрировать на примере противоречий, несуразиц и парадоксов.

Неизбежное следствие заключается в том, что невинные интеллектуальные операции с такими идеями прямиком ведут к неприемлемым с логической точки зрения результатам. Нельзя сделать так, чтобы понятия разных типов имели одинаковое логическое действие. Подобные попытки приводят к появлению определенного рода противоречий, а это, в лучшем случае, заставляет мыслителя развернуться и попробовать изменить подход к тому понятию, в отношении которого было совершено подобное насилие. (Ryle 1945: 201){{2}}

Понятия, пропозиции и значение

Следствия такого представления, касающиеся понятия значения и субстантиваций глагола «означать», довольно важны. Скорее всего, выражения формы «x означает то, что означает y» не введут нас в заблуждение. Однако при использовании выражений квазидескриптивным образом, как в случае «Значение x такое же, как значение y» или «Значение x сомнительно», мы подвержены заблуждению, будто бы мы указываем на некий странный новый объект. Райл обобщает эту мысль, чтобы предположить, что все ошибочные учения о понятиях, идеях, терминах, суждениях, содержаниях и т.п. проистекают из ошибки,

Значение выражения не является обозначаемым им объектом или подставным лицом любой вещи. Райл говорит нам: полагать, что некоторое понятие точно обозначается некоторым выражением, было бы сходной ошибкой; как если бы идею равенства можно было отождествить с тем, что обозначается словом «равенство» (1945, 206). Здесь Райл соглашается с Витгенштейном: по его мнению, «понятия не являются вещами, замершими перед нами во впечатляющей изоляции», скорее

…они представляют собой различимые черты, но не отделимые атомы того, что проговаривается или мыслится как единое целое. Не будучи отделимыми частями, они служат отличимым вкладом в цельный смысл законченных предложений. Исследовать их означает исследовать жизненную силу вещей, которые мы в действительности произносим. Это означает исследовать их не «в отставке», но выполняя их ко-операцию. (Ryle 1962b: 185){{3}}

Представление о том, что выражения имеют значение, поскольку замещают вещи, должна быть отвергнута. В действительности некоторые выражения обозначают (одним из многочисленных способов) потому, что они обладают значимостью сами по себе. Чтобы узнать значение выражения, нужно узнать, как корректно обращаться с ним. Речь идет скорее о процессе освоения работы дрели, нежели об обнаружении ранее не встречавшегося объекта (Ryle 1957: 365).

Понятия, напротив, следует понимать как то, что передается словом или фразой вне зависимости от того языка (английского или французского), на котором слово пишется или произносится. Хотя мы склонны использовать абстрактные существительные, говоря о том, что передается при помощи различных слов, это обстоятельство не должно вводить нас в заблуждение. Рассел и Мур могли описывать свои занятия как исследование сверхъестественных сущностей, однако, утверждает Райл, ни они сами, ни другие философы не ставили себе задачу таким образом. К примеру, изучая платоновское понимание удовольствия, Аристотель отнюдь не «таращился» на объект или же Сущность, которую обозначает это абстрактное существительное: «Вместо этого он должным образом размышлял над тем, что именно мы утверждаем или отрицаем in concreto, когда говорим, что кому-то понравился либо не понравился концерт или что кому-то данное музыкальное произведение нравится больше, чем другое» (Ryle 1962b: 185). В отличие от абстрактного существительного «удовольствие», живой глагол вносит специфические дополнения в смысл. Сходным образом анализ понятия, скажем, существования «не может заключаться просто в акте созерцания очищенного объекта, отказавшегося от своего первоначального коммерческого обращения — как монета в музее» (Ryle 1962b: 185).

Обыденный язык

Райла часто называют философом обыденного языка и считают, будто бы он выступал за то, что философия должна исследовать язык в обыденном использовании. В определенном смысле такое описание соответствует действительности, хотя и не полностью.

Философы могут исследовать типичное употребление различных выражений. Однако ими оказываются не только просторечные, но также и в высшей степени специальные или полуспециальные выражения. К примеру, Беркли, исследуя типичное (возможно, даже единственное) употребление выражения «бесконечно малая величина», рассматривал то, как данный термин использовался математиками. Философы права, биологии, математики, формальной логики, теологии, психологии и грамматики — всем им требуется подвергать разбору специальные термины или понятия. Так что если противопоставлять «обыденный» и «технический», или «специальный», язык, то одни направления философии фокусируются на обыденном языке, а некоторые — нет (Ryle 1953: 304).

Однако одна из причин, по которой, возможно, и верно то, что философии следует быть сформулированной при помощи просторечных терминов, связана с ее особой задачей. Картографу потребовалось использовать иной, более общий словарь для того, чтобы определить координаты местной деревушки. Точно так же и философу следует использовать более общий словарь, нежели узкому специалисту, для того, чтобы зафиксировать координаты «пересечений» между понятиями различных теорий. Переплетения и узлы, которые предстоит распутать философу, установлены не какой-либо ветвью специализированной теории, но находятся «в мышлении и способе рассуждения каждого, как специалиста, так и неспециалиста» (Ryle 1953: 304).

Разговор об использовании выражения как об использовании английских булавок или столовых ножей помогает нам избежать представления о том, будто мы говорим о каких-либо странных отношениях или странных сущностях; полагания или частичного допущения, будто бы «исследование значения фразы „Солнечная система“ [представляет собой]… то же самое, что и изучение Солнечной системы» (Ryle 1953: 306). Он напоминает нам, к примеру, о том, что когда мы исследуем проблемы восприятия или обсуждаем понятия зрения, слуха и обоняния, мы не решаем проблемы, стоящие перед специалистами в областях оптики, нейрофизиологии или психологии. Скорее, мы стремимся выяснить, как работают определенные слова, «а именно такие слова, как „видеть“, „смотреть“, „обозревать“, „ослеплять“, „наглядно представлять“ и множество других примыкающих к ним выражений» (Ryle 1953: 317).

Такой философ, как Райл, интересуется неформальной логикой использования выражений, природой логической силы, которой обладают эти выражения, будучи в составе определенных теорий и главным звеном конкретных аргументов. Вот почему, говорит он, в наших дискуссиях мы спорим при помощи выражений и в то же время по поводу них. Мы стараемся зафиксировать то, что демонстрируем, а также кодифицировать сами логические принципы, которые наблюдаем здесь и сейчас (Ryle 1953: 318).

Зачастую ссылка на то, что мы говорим, а что не говорим, можем или же не можем сказать, отвергается теми, кто полагает, будто бы философские разногласия можно разрешить посредством формализации противоборствующих тезисов или их перевода на естественный язык, в рамках которого они были первоначально превращены в нотации, скажем, Principia Mathematica{{4}}. Как и следовало бы ожидать от философа, считающего своей задачей картографирование логической силы выражений, появляющихся в разных контекстах, Райл называет «сном формализатора» убеждение, в соответствии с которым исследование может быть регламентировано так, что окажется в состоянии заменить философские проблемы на логические, поддающиеся известным и доступным вычислительным процедурам. Действительно, он отрицает не только то, что логика повседневных утверждений может быть адекватно представлена при помощи формул формальной логики, но также и то, что это в принципе возможно в отношении логики утверждений ученых, правоведов, историков и игроков в бридж.

Конечно, Райл соглашается, что исследование логического поведения терминов в не-нотационном дискурсе может сопровождаться изучением формальной логики — так игра в шахматы может помогать генералам. Однако проведение военной кампании не может быть заменено игрой в шахматы, как и изучение логического поведения терминов в не-нотационном дискурсе — упражнением в формальной логике. Таким образом, в девизе «Назад к обыденному языку» «обыденный» может быть противопоставлен «нотационному». В этом случае девиз может использоваться теми, кто пробудился от сна формализатора. Райл считает, что при таком употреблении от него должны отказаться лишь те, кто надеется заменить философствование на расчеты (Ryle 1953: 316–317).

Официальное учение и его современные следствия

В работах 1920-х и 1930-х годов Райл был занят размышлениями о том, что создает философскую проблему и каким образом такие проблемы могут быть решены. Сочинение «Понятие сознания» было написано после этого «длительного периода разговоров о методологии»: было необходимо предоставить «пример метода, который действительно работает» (Ryle 1970: 12). Как сообщает нам Райл, хотя книга и озаглавлена «Понятие сознания», она представляет собой

Следуя аналогии философии и картографии, Райл рассматривает не только то, как работает отдельное понятие само по себе, но и «все нити паутины взаимодействующих понятий» (Ryle 1962b: 189).

Книга фокусируется на «смешениях типов» и «категориальных ошибках», к совершению которых предрасположены специалисты в области философии сознания при рассмотрении ими логической формы «глаголов, описывающих ментальное поведение», в особенности если они используют в качестве отправной точки «двойственное понимание человеческой жизни», предложенное в рамках картезианской концепции сознания.

Мишенью «Понятия сознания» является «официальное учение», которое, говорит нам Райл, вытекает (по крайней мере отчасти) из того, что Декарт принимает галилеевские методы совершения научных открытий и считает их подходящими для того, чтобы обеспечить механистическое описание любой вещи, занимающей пространство, а также его убежденности в том, что ментальное не может быть более сложной разновидностью механического. Из картезианского представления о «двух мирах» вытекают отличительные для него онтологические, эпистемологические и семантические обязательства, каждое из которых приводит к определенным философским затруднениям.

Онтологическое обязательство

Онтологическое обязательство, вытекающее из картезианского представления, состоит в полагании наличия двух различных видов вещей — тела и сознания, которые некоторым образом сопряжены друг с другом. Тело существует в пространстве и подчиняется законам механики или физики; сознание существует вне пространства и не подчиняется этим законам. Тем не менее, сознание и тело воздействуют друг на друга. Представление о том, что сознание и тело принципиально отличны друг от друга, но все же взаимодействуют, приводит к парадоксу, известному как проблема сознание–тело. Для современных философов сознания проблема сознание–тело уже не подразумевает толкование сознания как независимой субстанции. Однако по-прежнему существует крайняя необходимость выработать понимание того, каково отношение между ментальными и физическими свойствами (Kim 2000: 2){{5}}

Современные философы сознания признают в качестве важной заслуги Райла установление связи между ментальными предикатами и поведением; однако многие из его последователей (Плейс, Армстронг, Патнэм и Фодор) считали, что саму природу связи он истолковал неправильно. Когда строго физикалистскую позицию стали осаждать возражениями со стороны ментальных предикатов разной степени доступности, с наилучшей стороны проявили себя «токен-физикалистские» версии функционализма (или «онтико-нейтральные» версии каузальной теории сознания). Они объявили, что признавая поведенческие выходные сигналы наряду со стимулами, они сохраняют то, что было верным в райловском акцентировании поведения (в определенных обстоятельствах), но при этом отвергают то, что является, с их точки зрения, «пробелом в объяснении» понятийных или относящихся к определениям связей между ментальными и поведенческими предикатами. Они были заменены на каузальные связи между предполагаемыми референтами ментальных терминов и действием, которое необходимо объяснить.

Однако представление о том, что объяснительная сила терминов, описывающих ментальное поведение, зависит от обозначения ими события или состояния, которое каузально соотносится с выполнением действия, оказывается всего лишь иным вариантом «парамеханистической» гипотезы, сформулированной на сей раз в онтико-нейтральных или физикалистских терминах{{6}}.

Мишенью самого Райла является попытка «пришить» неуловимое ментальное событие, трактуемое как сознательный «опыт», к респектабельной биологической (мышечной, нейрофизиологической) причинно-следственной связи. Однако нетрудно увидеть, что сегодняшние вариации на тему дуализма не сумели избежать рассматриваемых им проблем, равно как и нередукционистские теории идентичности в их слабой версии, которые стремятся сохранить каузальную роль ментальных свойств. Судите сами:

Трудно найти лучшее предвосхищение проблемы сознание–тело в том виде, в каком мы знаем ее сегодня. Проблема ментальной каузальности не обязательно полностью воспроизводит проблему Декарта, однако она, тем не менее, достается в наследство каждому, кто настаивает, что ментальные свойства должны оказывать каузальное воздействие, а также тем, кто, напротив, считает, будто физика представляет собой закрытую каузальную систему. Как взаимодействие сознания и тела представляло собой проблему в рамках дуализма субстанций, так и ментальная причинность остается проблемой, с которой сталкиваются многочисленные варианты физикализма как редукционистского, так и нередукционистского толка (Kim 2000: 29–30).

По-видимому, оба онтологических аспекта официального учения — установление места ментального в физическом мире, а также проблема ментальной причинности — существуют и по сей день.

Эпистемологические и семантические обязательства

Онтологические обязательства официального учения ведут к проблеме сознание–тело; эпистемологические обязательства — к проблеме существования других сознаний. В соответствии с традиционным подходом, телесные процессы являются внешними и могут быть засвидетельствованы третьими лицами, однако ментальные процессы являются приватными или, говоря метафорически, «внутренними» (поскольку не предполагается, что они могут быть локализованы где бы то ни было). Ментальные процессы или события, с точки зрения официального учения, разыгрываются на нашей внутренней театральной сцене; события такого рода известны непосредственно тому человеку, которому они присущи, или благодаря способности интроспекции, или благодаря «фосфоресценции» сознания. В рамках этого подхода субъекта ментальных состояний нельзя опровергнуть — его признания о содержании собственных ментальных состояний не поддаются исправлениям со стороны других людей. Субъект также является непогрешимым — он не может заблуждаться относительно того, в каких состояниях находится{{7}}. Другие могут познавать эти состояния лишь опосредованно через «сложные и не очень-то достоверные выводы», опирающиеся на действия тела.

Однако если все ментальное понимать в таком ключе, то по-прежнему неясно, как мы можем обосновать наше убеждение, согласно которому другие обладают требуемыми эпизодами или ментальным сопровождением. В рамках данного подхода вполне можно предположить, что другие действуют так, как будто они обладают сознанием, но сами при этом не обладают подлинными «сознательными опытами», сопровождающими их действия, которые можно было бы квалифицировать подобным образом. Пожалуй, мы находимся в том же самом положении, в котором оказался Декарт, который считал осмысленным вопрос о том, не являются ли такие существа автоматами.

В свете некоторых допущений относительно того, как работает язык, проблема других сознаний отягчается еще более серьезными затруднениями. Защитники официального учения разделяют установку, в соответствии с которой ментальный дискурс служит для обозначения элементов, имеющих в рамках этого учения метафизическую и эпистемологическую нагрузку.

Глаголы, существительные и прилагательные, с помощью которых мы в повседневной жизни описываем способности, черты характера и сложные виды поступков окружающих нас людей, требуется истолковывать в качестве обозначающих особые эпизоды в их тайных историях, или же, как обозначения тенденций, служащих для того, чтобы эти эпизоды имели место. (Ryle 1949a: 16–17)

Критику официального учения Райл начинает с указания на абсурдность его семантических следствий. Если глаголы, описывающие ментальное поведение, выбирают «потаенные» причины, то мы будем не в состоянии применять их привычным образом. Следовательно, с теорией ментальных явлений, столь неадекватно представляющей наше повседневное использование этих глаголов, должно быть что-то не так. В соответствии с официальным учением

В соответствии с критикой Райла, если бы подобная точка зрения была верна, лишь привилегированный доступ к потоку сознания мог бы обеспечить достоверное доказательство того, что данные глаголы, описывающие ментальное поведение, были применены корректно (или некорректно). «Внешний наблюдатель, будь он учителем, критиком, биографом или другом, никогда не может быть до конца уверен, что его комментарии имеют хоть малейший признак истинности». Однако

Зачастую Райлу ставят в заслугу то, что он продемонстрировал некоторые из многочисленных затруднений, присущих картезианскому дуализму субстанций. Однако доводы, приведенные в работе «Понятие сознания», предостерегают от затруднений, связанных с любым подходом, в рамках которого термины, описывающие ментальное поведение, используются для того, чтобы обнулить их объясняющую роль и приписать им вместо этого роль обозначения внутренних процессов, будь то несводимо ментальных или же тех, что могут быть в конечном счете сведены к физическим. Райл выступает не просто против призрачности ментальных процессов, наличие которых постулируется картезианством, а против их принципиальной сокрытости. Пафос рассуждений Райла заключается в том, что теории относительно природы предполагаемых референтов ментальных понятий, употребляемых в повседневной практике, отвечающей требованиям здравого смысла, не могут придавать их использованию таинственности, поскольку в противном случае подобные теории полностью лишатся своего предмета. Наша практика использования подобных ментальных понятий была бы совершенно загадочной с точки зрения теории, в рамках которой верификаторы (truth-makers){{7}} наших ментальных утверждений рассматриваются не только как элементы потаенного (для других) потока сознания. Не меньшей загадкой она была бы и в рамках теорий, которые считают их элементами потаенных (для большинства из нас) серий вычислительных процессов или неврологических событий. Оба подхода рассматривают верификаторы наших утверждений относительно других сознаний или приписывания ментальных предикатов как сокрытые и, следовательно, недоступные на практике (а быть может, и в принципе).

Интеллектуалистская легенда

План Райла по разрушению официального учения лишь частично заключается в выявлении общих проблем картезианства. Другая часть состоит в том, чтобы продемонстрировать, как одно конкретное следствие официального учения порождает логические противоречия: речь идет о т.н. «интеллектуалистской легенде». Она подразумевает смешение различных типов или категориальную ошибку, заключающуюся в предположении, что отличие одних выполняемых действий от других, которые являются сходными в перцептивном отношении (в одном из смыслов слова «перцептивный»), состоит в добавлении некоторой неперцептивной характеристики. Официальное учение рассматривает такую характеристику как некое специфическое ментальное сопровождение{{8}}. По интеллектуалистской легенде, принимающей подобное истолкование, разумное или рациональное поведение может быть объяснено посредством некоторого вида теоретических операций, которые включают в себя скрытые сопровождения. Однако если это заблуждение, то очень серьезное, поскольку оно присуще не только различным направлениям в философии, но также и связанным с ней дисциплинам. (К примеру, представление о том, что умственные способности подразумевают также физически реализующиеся (неинтроспективные) теоретические (вычислительные) операции, является одним из базовых постулатов когнитивных наук.)

В целом ряде своих ранних сочинений (особенно в Ryle 1946a, которое, по всей видимости, была переделано и превращено во вторую главу «Понятия сознания», а также в 1946b и 1950) Райл ставит под сомнение подобное представление о том, как следует объяснять рациональные способности в целом, включая способность разговаривать на языке. Оно также было поставлено под вопрос Витгенштейном в его разборе правил (Wittgenstein 1953: §§ 143–155, 179–202).

Если не вдаваться в детали, аргументацию против допущения, будто общие умственные или рациональные способности можно объяснить через предшествующие теоретические операции (в том числе постижение соответствующих истин), Райл строит на демонстрации того, как это допущение приводит к бесконечному регрессу. В целом разумное поведение нельзя объяснить исходя из допущения, что за кулисами осуществляются теоретические операции, поскольку они могут быть как разумными, так и не-разумными. Предположение, что для разумного поведения всегда требуются предшествующие (или сосуществующие во времени) теоретические операции, запускает бесконечный регресс таких теоретических операций. Следовательно, необходимо допустить, что по крайней мере в некоторых случаях разумное поведение не является результатом предшествующих теоретических операций.

Роль правил, стандартов или норм, которым подчиняются наши практики, не следует ни переоценивать, ни недооценивать. Для Райла (как и Витгенштейна) правила являются кодификацией или кристаллизацией нормативных практик, уже сформированных и претворяемых в жизнь. Как метко язвит Райл:

В некоторых случаях кристаллизация правил-действий в правила-формулы является результатом исследований не условий применения этих правил, а методологии тех практик, в рамках которых они уже применялись. Иными словами, должен существовать способ применить правило, не требующий предварительного ознакомления с выражением, в котором формулируется это правило.

Изучение случаев, в которых мы хвалим кого-либо за действия, которые он выполняет, говорит о том, что зачастую достаточно, чтобы человек (всего лишь) удовлетворял определенным критериям или его действия соответствовали определенным стандартам. Изучение случаев, в которых мы требуем не только соответствия определенным критериям, но также и применения их через обращение к формулировке руководящего правила, показывает, что второй аспект на самом деле является отдельным навыком, который лишь иногда (важно, что не всегда) требуется от человека, чьи действия мы хотели бы похвалить{{9}}.

Способность применять критерии с целью заверить успешность чьих-либо действий можно уподобить требованию предъявить билет, чтобы убедиться в наличии у человека права находиться в поезде (Ryle 1950: 239–240). Было бы категориальной ошибкой представлять, будто билет сам по себе играет роль в объяснении железнодорожного путешествия на том же уровне, что и поршни, рычаги и рельсы. Также будет категориальной ошибкой считать, будто в объяснении действий доводы, к примеру, играют (почти) такую же роль, что и внутренние процессы, объясняющие (уже в другом смысле) движения тела, или что значения и понимание играют (почти) такую же роль в объяснении употребления языка, что и внутренние процессы, объясняющие (опять-таки, в другом смысле) вокализации. По всей видимости, те, кто истолковывает соответствующие ментальные явления (в том числе понимание) как внутренние каузальные события, совершают категориальную ошибку именно этого типа{{10}}.

Бихевиоризм

Подход Райла, как правило, рассматривается в качестве слабой или «мягкой» версии бихевиоризма (Smith and Jones 1986: 144). Согласно традиционной трактовке, его позиция состоит в том, что утверждения, содержащие ментальные термины, можно без потери смысла перевести в сослагательные условные предложения, описывающие действия, которые индивид предпримет при различных обстоятельствах. В итоге заключают, будто бы Райл предлагает диспозициональный анализ ментальных утверждений, превращающий их в утверждения поведенческие. Исследователи признают, что Райл не сужает дескрипции действий субъекта (в определенных обстоятельствах) до сугубо физического поведения — скажем, до костных или мышечных дескрипций. Напротив, он с радостью говорит о полноценных действиях, таких как забитый гол или уплата долга{{11}}. Однако «мягкий» бихевиоризм, приписываемый Райлу, все же пытается разложить (или перевести) ментальные утверждения на ряд диспозициональных утверждений, которые, в свою очередь, истолковываются как сослагательные условные предложения, описывающие то, что субъект сделает (пусть и при соответствующих дексрипциях действия) в рамках различных обстоятельств. Однако даже такому «мягкому» бихевиоризму суждено потерпеть неудачу, поскольку менталистский словарь нельзя разложить или перевести на бихевиоральные утверждения, даже если они будут включать дескрипции действий. Список условий и возможного поведения будет бесконечным, поскольку любой предложенный перевод можно свести на нет небольшим изменением обстоятельств; сведенные на нет условия в каждом конкретном случае могут включать в себя указание на факты, касающиеся сознания действующего субъекта, из-за чего анализ впадает в порочный круг. Словом, в традиционном прочтении Райл будто бы предлагает ослабленную форму редуктивного бихевиоризма, редукционистские амбиции которого, пусть и ослабленные, тем не менее совершенно тщетны.

Однако подобное описание программы, предлагаемой Райлом, попросту неверно. Райл действительно с азартом подчеркивал диспозициональную природу многих ментальных понятий, однако неверно считать, будто бы он предлагает программу разложения ментальных предикатов на серии сослагательных условных предложений. Отношение между ментальными предикатами и «гипотетическими» или «полугипотетическими» предложениями, при помощи которых мы можем «раскрыть» их, совершенно отличается о того, что на самом деле требуется в рамках подобного анализа.

Полезно не забывать, что мишенью Райла является официальное учение и онтологические, эпистемологические и семантические обязательства его последователей. Аргументы Райла служат нам напоминанием, что в большом количестве случаев у нас есть способы высказаться (или урегулировать возникающие разногласия) относительно, к примеру, чьего-либо характера или интеллекта. Если вы хотите оспорить мою характеристику кого-то как верящего во что-то или желающего чего-то, то я, защищая свое описание, укажу на то, что он говорит или делает (а также на специфику обстоятельств). Однако будь официальное учение верно, наша практика приведения аргументов подобного рода с целью отстоять или оспорить акт приписывания ментальных предикатов, находилась бы под существенным давлением.

Напоминание Райла о том, что на деле в нашем распоряжении имеется способ разрешения споров относительно того, является ли кто-то тщеславным или испытывает боль, гораздо слабее, нежели заявление о том, что понятие является бессмысленным, если оно не верифицируемо, или даже что успешное применение ментальных предикатов требует наличия способа разрешения споров для любой ситуации. Однако демонстрация того, что для некоего понятия у нас в большом количестве случаев имеются процедуры для достижения консенсуса (даже если они не всегда гарантируют успех), отражает один важный аспект: данное обстоятельство играет против любой теории, скажем, тщеславия или боли, которая будет считать непознаваемым в принципе или на практике, корректно ли применяется понятие в том или ином случае. А именно это и было проблемой официального учения (и по-прежнему таковой является, как я уже утверждала ранее на примере некоторых из его современных следствий).

В одной из поздних работ Райл отмечает, что эта форма дилеммы стравливает редукциониста и дупликациониста{{12}}. Боевой клич первого звучит как «ничего кроме …», а второй настаивает, что имеется «кое-что еще помимо …» Райл предпринимает попытку устранить подобные дилеммы, отвергая знамена обоих, а не становясь на сторону одного из них. Хотя в этом случае, как и в других, решение отчасти состоит в описании того, как следует отблагодарить каждую из позиций за усмотрение того, чего не замечает другая, и как следует критиковать каждую из них за то, что ей не удалось усмотреть то, что заметила другая.

Привлекательность бихевиоризма, напоминает Райл, заключается просто-напросто в том, что он не настаивает на том, что основой для придания значения всем нашим ментальным терминам являются таинственные события. Он указывает на прекрасно наблюдаемые критерии, которые находятся под рукой и во всю применяются, когда нам необходимо защищить или поправить наше использование этих терминов. Проблема бихевиоризма состоит в том, что он слишком узко определяет «поведение» и «наблюдаемость». Привлекательность картезианства заключается в том, что оно, в отличие от бихевиоризма, признает, что между существами, которые ведут себя абсолютно одинаково (в рамках некоторого ограниченного понимания «поведения»), могут быть принципиальные различия. Его проблема состоит в том, что оно пытается понять эти различия, постулируя наличие потаенных или скрытых причин.

Желая разбить картезианцев и платоников, а также напомнить, что у ментальных предикатов имеются совершенно обычные стандарты применения, Райл сосредотачивается на определении наблюдаемого. Такова часть его военной кампании не только против потаенного (наблюдаемого лишь интроспективно), но и против скрытого от наблюдателя, т.е. от третьего лица. Однако, фокусируясь на наблюдаемом, Райл не собирается сводить его к последовательностям «мышечного поведения». Комментаторы, приписывающие Райлу «мягкую» версию бихевиоризма, правы по крайней мере в том, что его предостережения от картезианства включают в себя честное обращение к тому, что он позже будет описывать как действия, находящиеся на гораздо более высоком уровне сложности (например, оплата счета или забитый гол), а также к тому, что он позднее будет называть «конкретными», «per se» или «инфра-» действиями (такие как черкание цифр в чековой книжке или пинок мяча, от которого он пролетает между двумя штангами).

Конечно, как отмечали его ранние критики (и чего не замечают те, кто считает его бихевиористом), некоторые из тех феноменов, которые он допускает, снова вводят в оборот сферу приватных явлений (хрестоматийными примерами станут сны и грезы). Однако, согласно Айеру, этот вид «духа» — честный дух. И он действительно честен — не только потому, как считает Айер, что феномены не руководят сценической деятельностью нашего приватного театра: никто другой не может рассказать нам о них, и в этом смысле они являются приватными{{13}}. Как признает сам Райл, «особая манера осуществления мышления с помощью словообразов (word-images), не прибегая к речи, действительно обеспечивает сокрытость нашего мышления…» (Ryle 1949a: 35).

Речь идет о «честном духе», поскольку приватность или сокрытость одних эпизодов не ведет к приватности их в целом. Следовательно, эпистемологическое обязательство официального учения, которое привело бы нас к проблеме других сознаний, не представляет опасности. Подобный вид приватности также не привносит никаких семантических следствий в официальную доктрину. Приватность, присущая нашим снам и грезам, не ставит под сомнение наше право использовать наблюдаемые (в грубом смысле слова) феномены для защиты права приписывать ментальные предикаты в большом количестве случаев, поскольку «эта сокрытость не является сокрытостью, приписанной постулируемой картиной духа в машине с ее призрачными эпизодами» (Ryle 1949a: 35).

Действительно, будут случаться ситуации, в которых лишь сам действующий субъект может сказать, обдумывает ли он что-то, фантазирует, видит сон, витает в облаках, вычисляет, решает, планирует или репетирует. Однако тот род приватности, который подразумевает, что только субъект может сказать, был ли он занят той или иной деятельностью, не является разновидностью приватности, порождающей философские парадоксы (такие как проблема других сознаний или проблема необходимо приватных языков). Напротив, способность описать чьи-либо грезы (равно как и чьи-либо ощущения) предполагает язык, термины которого имеют установленные и общедоступные критерии корректного употребления.

Диспозиции

Райла неизбывно раздражало «нелепое допущение, что каждое истинное или ложное предложение утверждает или отрицает то, что называемый в нем объект или множество объектов обладают некоторым свойством» (Ryle 1949a: 115), и это видно во всех его сочинениях{{14}}. В качестве примера вида предложений, основная задача которых заключается не в констатации фактов, рассмотрим законы. Хотя мы говорим о предложениях, выражающих законы, как об истинных или ложных, «их истинность и ложность принадлежит иному типу, нежели истинность и ложность фактуальных предложений, к которым должен применяться этот закон» (Ryle 1949a: 116–117). Для того чтобы увидеть разницу, необходимо отметить, что попытка установить закон отчасти заключается в том, чтобы обнаружить, как из отдельных фактов возможно вывести другие факты, как объяснить отдельные факты посредством указания на другие факты, а также как способствовать наступлению определенного положения дел или предотвратить его.

Согласно Райлу, закон представляет собой «проездной билет, позволяющий его обладателю двигаться от одного фактуального утверждения к другим. Он также позволяет получать объяснения данных фантов и добиваться реализации желательных положений дел, отталкиваясь от уже существующего» (Ryle 1949a: 117).

Диспозициональное предложение — например, «Джонс считает, что Земля круглая» — упоминает индивида, Джонса, и потому отличается от законов. Однако диспозициональное предложение подобно закону в силу того, что его роль заключается не в том, чтобы описывать, или сообщать, или утверждать, что некоторый объект имеет такие-то свойства или находится в таких-то отношениях с другим объектом (по крайней мере, это не главная роль диспозиционального предложения). Используя современное выражение, его верификатор необходимо понимать как то, что будет соответствовать ему, в противоположность тому, что оно якобы описывает{{15}}. То, что будет соответствовать закону, не оговаривается и не упоминается в предложении, которое его выражает. Сходным образом соответствующее диспозиции не оговаривается, да и не может упоминаться в диспозициональном предложении. «Джонс считает, что Земля круглая» — такому предложению будет соответствовать ничем не ограниченный (бесконечный) перечень выводов, фантазий, высказываний и поступков (и пр.) со стороны Джонса (Ryle 1949a: 44). (Заметим, к слову о бихевиоризме, что если «воображать» понимается в одном из его обыденных смыслов, как действие, которое можно совершать, просто-напросто сидя неподвижно и подперев рукой подбородок, то в подобном описании имеется как явное указание на некое несводимое-к-поведению ментальное явление, которое будет соответствовать предложению, так и явное отрицание конечности длинного перечня, раскрывающего это предложение посредством отсылки на условия соответствия ему явлений.)

Согласно Райлу, «Джон знает французский» выступает в роли свидетельства, дающего право сделать вывод: Джон понимает то, что читает в газете Le Monde, или может успешно поддержать разговор по телефону на этом языке. Уточняя, что нам полагается делать с выводным билетом «Джон знает французский», Райл тотчас же признает, что примеры, которые будут соответствовать этому предложению, являются слишком конкретными, поскольку

В современной терминологии предоставленные свидетельства или выводные билеты являются pro tanto (соответствующими) и зависящими от ситуации. Последняя характеристика — еще один аспект подхода Райла, располагающий его на безопасном расстоянии от идеалов аналитического бихевиоризма.

Райл допускает, что его слова относительно диспозиций скорее всего будут оспорены «приверженцами предрассудка, гласящего, что любое истинное повествовательное предложение либо описывает что-то существующее, либо сообщает о каком-то событии» (Ryle 1949a: 119). Но разве предложение «По этой проволоке бежит электрический ток» может являться истинным, если оно не относится к чему-то происходящему сейчас, даже если это и происходит, увы, «за кулисами»? Однако рассмотрим возражения Райла. Даже те, кому импонирует описанный выше подход, должны будут согласиться, что мы зачастую действительно знаем, что проволока проводит электричество, что некоторые люди знают французский язык, что человек горд, а кусок сахара растворим, и вместе с тем не обнаруживаем ничего «сокрытого» в соответствующем смысле слова (читай: доступного посредством интроспекции или лабораторного эксперимента). В любом случае, в чем состояла бы значимость или теоретическая полезность обнаружения того, что сокрыто? Райл предполагает, что полезность заключалась бы лишь в том, что мы могли бы делать предсказания, давать объяснения или осуществлять изменения, которые мы и так делаем и зачастую знаем, что имеем на то право. Даже если признать существование постулируемых процессов, сами по себе те являются гипотезами или выводами (к «наилучшему объяснению»): их существование выводится из факта, что мы можем предсказывать, объяснять и изменять наблюдаемые действия и реакции окружающих. Таким образом, если какой-либо теоретик постулирует существование особых «рельсов» с целью обосновать обычные выводы, далее ему придется постулировать «рельсы» для обоснования собственных выводов о существовании первых «рельсов» (к наилучшему объяснению) и т.д. «Признание бесконечной иерархии подобных „рельсов“ навряд ли покажется приемлемой альтернативой даже тем, кому первый шаг казался привлекательным» (Ryle 1949a: 120).

Знание о себе

Составители недавно вышедшего сборника на тему знания о себе пишут следующее:

Каждый из нас безо всяких усилий знает чрезвычайно много о тех присущих нам свойствах, что связаны с рациональностью, ощущениями и эмоциями: наши убеждения, надежды, желания и страхи, болит ли у нас голова или чешется на ноге палец, нахожусь ли я в приподнятом настроении или подавлен, кого я люблю, а кого ненавижу, кто меня привлекает, а кто вызывает неприязнь. (Wright et al. 1998: 1)

Знание об ощущениях, эмоциях и интенциональных состояниях других людей должно опираться на независимо формулируемые основания. Знание о себе, напротив, является принципиально непосредственным. Такой непосредственности уже достаточно для того, чтобы оказаться проблематичным с философской точки зрения. Однако мы не просто иначе знаем о том, что мы думаем, ощущаем и на что надеемся в сравнении с другими. В нормальных обстоятельствах считается также, что мы знаем это наилучшим образом. Более того, если нам действительно свойственны определенные ментальные атрибуты, то ожидается, что мы знаем об этом: наши ментальные состояния для нас ясны. По мнению составителей, «эти три особенности эпистемологии знания о себе — непосредственность, авторитет и ясность — в сочетании представляют определенное затруднение для объяснения…»

В какой степени возникновение затруднения обязано негласной приверженности картезианству? Мы уже видели, как эпистемологические следствия официального учения приводят к проблеме других сознаний. Обратная сторона картезианства, по-видимому, ставит нас в особенно привилегированную позицию по отношению к собственному сознанию. Если в рамках официального учения приписывание ментальных предикатов другим оказывается проблематичным, то приписывание таких предикатов себе совершенно лишено каких бы то ни было трудностей. Непосредственность, авторитет и ясность присущи эпистемологии знания о себе, которая лучше всего укладывается в картезианское представление.

Райл рассматривал бы такое современное выражение проблемы знания о себе в качестве результата слияния различных сомнительных философских тенденций. Одна из них коренится в эпистемологическом ответвлении официального учения. Другая представляет собой склонность философов недооценивать многоуровневую сложность дискурса о ментальном. Она также подразумевает отказ признавать, что одно и то же предложение может иметь различные «модуляции» или функции, а также склонность отдавать предпочтение таким функциям предложения, как информирование, описание или сообщение, в ущерб другим — например, задачам объяснения, предостережения, поощрения или порицания.

Если знание о себе понимается как род восприятия внутренних состояний или событий, которые являются «видимыми» для меня (благодаря особой способности интроспекции или же «сиянию» сознания), но не для других, то в этом случае картезианство предлагает крайне неубедительное представление об устройстве «знания» нашего собственного состояния, пускай и кажется, что оно оставляет такое знание нетронутым. Для устранения данного конфликта потребуется уравнять то, что мы в действительности называем знанием о себе, и другие виды знания. Подобный шаг позволит также сохранить важность «безыскусной речи», «я-заявлений» или «признаний», которые пользуются защитой от эпистемической критики. Стоит нам понять природу этой защищенности, как наше философское недоумение полностью исчезнет и не сможет вспыхнуть снова.

Райл признает, что существует определенного рода приватность или сокрытость, которая присуща снам, грезам и молчаливым монологам. Он соглашается с тем, что существует «знание» и в другом смысле слова помимо диспозиционального, имеющее дело с тем, что человек думает, чувствует или делает в данный момент. Райл не отрицает существование ментальных процессов подобного рода (еще один повод удержаться от обозначения его как «бихевиориста»); он не отрицает, что я — единственный, кто может говорить, например, о чем я размышляю, что обдумываю или о чем вижу сны. Райл также не отрицает, что когда мы замечаем или чувствуем что-то либо действуем определенным образом, мы обычно способны, если нас спросят, дать корректное объяснение этому. Однако он отрицает, что для объяснения этой способности необходимо понимать сознание как «светящееся» или «мерцающее» либо представлять его исходя из интеллектуалистской легенды. Райл признает, что понятие визуализации, воображения или «видения» посредством взора сознания и «слышание» посредством слуха сознания являются полезными. Он отрицает, что их использование является основанием для признания существования картин или образов, которые мы созерцаем, или мелодий, которые мы слышим. Если человек говорит, что представляет свою детскую комнату, то вместо того, чтобы истолковывать это замечание так, как если бы он видел некое подобие своей детской, нам следует понимать, что это он подобен наблюдателю своей детской комнаты (Ryle 1949a: 234).

Обсуждение Райлом признаний вводит, в сущности, иную модуляцию в наше использование глагола «знать», когда мы говорим, к примеру, что обычно человек знает, что он имеет в виду. Это связано с его способностью признавать настроения, чувства, наклонности, намерения, желания и т.п. Одна поразительная особенность признаний заключается в том, что им, по-видимому, присуща особая защищенность от эпистемических оценок или критики. «Откуда ты знаешь?», или «Мне кажется, ты заблуждаешься», или «Ты небрежен в своих наблюдениях» — подобные замечания не имеет смысла рассматривать в качестве возражений на признания.

Райл предостерегает от принятия неоспоримости признаний за свидетельство их соотнесенности со знанием особого рода. Такие изречения защищены от эпистемической оценки или критики, но отсюда не следует, что мы обладаем о них знанием особого рода. К примеру, из того факта, что некто не является шарлатаном, не следует, что этот человек является хорошим врачом — поскольку он может и вовсе не являться врачом (Ryle 1993b: 216). Ведь идея знания сопровождается в том числе идеями истины, обоснования, репрезентации, дескрипции, более тщательного рассмотрения и т.п.

Стандарты для оценки «я-заявлений» используют различение искренний/неискренний, в котором эти понятия, в свою очередь, рассчитываются в терминах обмана, притворства (ради забавы), лицедейства (в постановке), преувеличения (ради сострадания) и т.п. Когда обман, притворство и пр. исключаются, то при каких-то особых обстоятельствах чье-либо высказывание может стать тем, что оправдывает или обосновывает для нас признание того, что было сказано. Вопрос о возможности ошибки (в соответствии с каким-либо дополнительным стандартом оценки) может и не возникнуть. Если человек не заблуждается, когда говорит, что испытывает боль (поскольку может обманывать или быть неискренним лишь в тех случаях, которые мы полагаем исключенными), из этого не следует, что он обладает знанием особого рода. Скорее, следовало бы утверждать, что вопросы знания здесь неуместны. Обсуждение признаний, таким образом, иллюстрирует уже иную модуляцию или функцию предложений, обозначающих определенные ментальные выражения. Все это не отрицает того, что, например, выражение «я испытываю боль» может использоваться так, что в некоторых случаях будет считаться дескрипцией. На самом деле, оно может быть как дескрипцией, так и жалобой (Ryle 1993a: 214).

Многие современные дискуссии в философии сознания и знания о себе, признающие нововременной вариант картезианских допущений, принимают представление о том, что при употреблении ментальных предикатов мы (или субъект) приписываем субъекту ментальное состояние или условие, при котором его дальнейшее поведение является каузальным и зависящим от обстоятельств проявлением. Однако как только мы допускаем, что ментальные глаголы функционируют так, чтобы схватывать подобные подразумеваемые состояния или свойства, то в таком случае над этими состояниями нависают требования, кажущиеся несовместимыми, и обнаруживается традиционная философская проблема знания о себе. Если мы считаем, что оратор говорит исходя из текущего состояния и выражая его, то он оказывается авторитарным; а если мы считаем, что он говорит исходя из диспозиционального состояния или обращаясь к нему — то наоборот.

В случае Райла (и Витгенштейна) указание на недескриптивное использование таких высказываний, как «я намереваюсь пойти в магазин» или «мне скучно», предполагает, что загадка авторитета признающегося будет предана забвению (в тех случаях, когда он является авторитарным); развитие философского подхода для дальнейшего объяснения не предполагается. Благодаря этому мы не только опровергаем картезианское объяснение авторитета, но и отвергаем соображение, согласно которому существует лишь одно употребление релевантного выражения — а именно в целях обозначения состояния, явления или свойства.

Мышление

В «Понятии сознания» непосредственной мишенью Райла было картезианство официального учения, а также онтологические, эпистемологические и семантические затруднения, с которыми мы столкнулись бы, если бы такой подход был корректен. Ввиду этого многие замечания Райла касательно того, как используются ментальные выражения, указывают на виды условий и действий, которые бы им соответствовали. Зачастую речь идет о том, что другие, имея соответствующую выучку, замечают без труда. Однако Райла не устраивало то, что в данной работе он обошел стороной некоторые из важнейших вариантов использования понятия мышления, при которых может и не существовать действий, доступных для наблюдения другим людям. Конечно, понятие мышления применимо в первую очередь к наблюдаемым действиям. Однако его также можно соотнести со множеством мыслительных процессов, которые в нашей фантазии происходят у «Мыслителя» Родена, который просто сидит на скале, опираясь подбородком на руку. Во многих более поздних работах Райл открыто ставил перед собой долгосрочную задачу — прийти к пониманию различных видов мышления как задумчивости, не совершая при этом ни «категориального промаха бихевиоризма, ни категориального промаха картезианства» (Ryle 1979a: 17). Он пишет о том, что необходимо расширить сферу ментального за пределы оппозиции «не мышечное, следовательно, внутреннее» и «не внутреннее, следовательно, мышечное» — причем так, чтобы она включала в себя не только движения или действия, но также и определенные упущения или неудачи в совершении действий, которые постигаются на относительно более высоком уровне ментального дискурса (Ryle 1979c: 119).

Райл считал, что не существует общего ответа на вопрос «Из чего состоит мышление?» (как и общего ответа на вопрос «Из чего состоит работа?») — что верно для всех или по крайней мере для большинства понятий, представляющих интерес с философской точки зрения.

Существует масса весьма различных видов упорной работы и бездельничанья, участие в которых является мышлением.

Райл отвергает точку зрения, в соответствии с которой мышление выступает обработкой символов: так, он отрицает, что слова, фразы или предложения являются символами, если символы понимаются как заместители или как репрезентации чего-либо другого (того, что, по всей видимости, должно обозначать слово). Мышление в смысле рассуждения, вычисления и задумчивости не предназначено для труда обозначения вещей. Само название «мышление» не стоит закреплять и за внутренними процессами. Ведь архитектор может продумывать свой план, комбинируя игрушечные кубики, а скульптор — проектировать мраморную статую, вылепливая модель из кусочка пластилина. Вероятно, потребуются дополнительные усилия для того, чтобы облечь эти планы в слова. В целом мышление не должно отождествляться с использованием языка.

Обычные способы описания наших рассуждений и обдумываний являются скорее образными, а не буквальными. Им следует быть историями, а не хрониками, и как таковой сюжет должен быть представлен очищенным от каких бы то ни было конкретных отчетов потока сознания о подробностях, которые мы можем припомнить. Лишь в некоторых случаях мысли о выполнении задачи, если они имеют место, подразумевают то, что мыслящий наделен возможностью объявить свою стратегию, программу или теорию. Однако может существовать мышление, при котором нет места речи или даже попытке говорить. Мышление Моцарта производит нечто, что можно сыграть, а не высказать; Сезанн мог заблуждаться, но не ошибаться. Симфония не сочиняется на английском или немецком, у нее нет перевода на другой язык, и не существует свидетельств, которые служат против нее или в ее пользу. Что продукты мышления могут являться истинными или ложными суждениями, пригодными для обнародования (а вовсе не плодами интроспекции, которыми нельзя поделиться) — это важная истина, однако она применима лишь к некоторым видам мышления (Ryle 1979b: 85).

Когда итогами мышления действительно являются пропозиции или высказывания, возникает соблазн прибегнуть к чрезмерной инфляции либо, напротив, к чрезмерной дефляции. Ведь итогом здесь служит не просто цепочка слов, соединенных в правильно построенное с точки зрения грамматики предложение. Признавая эту истину, однако, мы сталкиваемся с искушением примкнуть к позиции, согласно которой элементы языка играют роль только межличностных переносчиков объективных Значений, которые в принципе могут мыслиться любым слушателем или читателем любой национальности.

Решение Райла заключается в отказе от модели повозка–багаж. Допустим, у меня есть пенни; дупликационист будет прав, если скажет, что я владею чем-то бóльшим, нежели металлическим диском. Однако мне следует признать и правоту редукциониста, который отвергнет представление о том, что я обладаю двумя вещами: простым диском и неметаллическим багажом, который не положишь в карман, но который имеет рыночную ценность. Употребляемое мной слово не является просто шумом и еще чем-то, равно как и не представляет собой один шум. Усваивая его значение, я оказываюсь в состоянии передавать с его помощью кроме всего прочего массу информационных, подсчитывающих, регистрирующих, решающих анаграммы и слагающих стихи сообщений весьма специфических видов. Как пенни не является ни просто диском, ни диском и чем-то еще, так и слово — это не просто шум и не шум и что-то еще. Пенни представляет собой институционально определенный инструмент, предоставляющий определенные возможности, который я могу использовать для транзакций конкретного рода. Слово представляет собой шум, соответствующий целому комплексу характеристик, наделенный довольно специфической силой изречения и институциональным регламентом, концентрирующий в себе общественные привычки, порядки воспитания и т.д. Для того чтобы описать свойства как пенни, так и слова, нам бы «потребовались не просто какие-либо простые вспомогательные существительные, простые прилагательные или простые глаголы, но целая группа разномастных с точки зрения синтаксиса придаточных предложений» (Ryle 1979b: 88).

Даже если правда, что «Мыслитель» что-то говорит сам себе, подобное описание оказывается несостоятельным, поскольку оно заканчивается ровно там, где должно начаться. «Бормотание слогов» себе под нос — это самое поверхностное из возможных описаний того, чем он занят. Более насыщенное описание может подразумевать, что он пытается выяснить, приведет ли то, что он говорит, туда, куда он желает, или нет:

Исследование представляет собой деятельность более высокого уровня, чем пилотирование, а пилотирование, в свою очередь, выше следования за головным летчиком. Если «Мыслитель» пытается найти доказательство новой теоремы, то он работает на более высоком уровне, чем если бы пытался обучить студентов определенному, уже известному ему способу доказательства; так и обучение студентов представляет собой более высокий уровень деятельности, нежели тот, на котором находятся студенты, взаимодействующие в попытках освоить это доказательство.

В соответствии с наиболее поверхностным описанием, «Мыслитель» бормочет себе под нос какие-то слова или фразы, относящиеся к геометрии, а пенни представляет собой кусок металла. Однако вполне допустимо сказать, что это не все, что он делает, или что это не все, чем является пенни, и вместе с тем согласиться, что это единственная вещь, которой он занят, или что пенни не является куском металла плюс чем-то еще.

В соответствии с поверхностным описанием, мышление может рассматриваться в качестве говорения чего-либо самому себе. В более полном описании оно бы понималось как говорение вещей самому себе со специфическим эвристическим намерением — попыткой раскрыть свои глаза или укрепить свое понимание. Это специфическое, экспериментальное намерение, которое исчезло из вину по вине таких ничем не примечательных слоганов, как «Мышление — это язык» или «Мышление представляет собой говорение вещей самому себе», вне зависимости от того, следует ли потом добавление «…а также что-то еще» или нет. Наречие «экспериментально» примешивает сюда не еще одно действие, но намерение-узнать-что-случится-когда… Ни редукционист, ни дупликационист (будь то бихевиорист или картезианец) не может объяснить наречие «экспериментально».

Они пытались сказать нам, чем является обдумывание, избегая небольшого узла из подчиненных предложений, таких как «…для того чтобы…», «что случится…» и «…когда...», без которых нельзя раскрыть понятие экспериментирования; точно так же ограбление, подписание соглашения или подсчет очков попросту не поддаются рассудительному описанию посредством простых прилагательных плюс простых глаголов, будь то приземленных или же трансцендентных. Обдумыванием либо обсуждением (разница не так уж велика) называется не какой-либо перечень простых качеств и простых отношений, грубых или очищенных, а некоторая связь устойчивых (в силу того, что они обладают формой высказывания) условий. (Ryle 1979b: 82)

Ощущение

Райл был недоволен тем, как обошелся с понятиями ощущения и восприятия в «Понятии сознания». Как в предисловии, так и в послесловии главы под названием «Ощущение и наблюдение» он выражает свою неудовлетворенность тем, что уделил слишком большое внимание противопоставлению и «выразил согласие» с официальной версией, гласящей, что восприятие подразумевает обладание ощущениями.

В более поздней работе (Ryle 1956) Райл исправляет сложившуюся ситуацию. Он оспаривает идею, согласно которой для восприятия требуется «наличие ощущений», прибегая при этом к разбору обыденных понятий ощущения и чувствования, а также рассмотрению их отношений со специальными понятиями чувственных впечатлений и чувственных данных. (Возможно, современное представление о «перцептивных опытах» — будь то понятийных или не-понятийных — также оказывается мишенью Райла.) В этой части статьи я буду обсуждать негативный тезис, в соответствии с которым теория восприятия не требует полагания ощущений, понимаемых в обычном смысле слова, а также одну из предпосылок полагания чувственных данных или чувственных впечатлений, которую следует избегать. В следующем разделе я рассмотрю иную предпосылку и покажу, почему насыщенность понятий восприятия мешает обнаружить «природу» восприятия в физиологических, оптических, акустических и т.п. феноменах.

И философы, и физиологи «беспардонно переходят» от утверждения, что без оптических или аудиальных чувственных впечатлений не может быть зрения или слуха, к утверждению, что зрение и слух подразумевают наличие ощущений. Однако могут ли чувственные впечатления, которые якобы требуются восприятием, быть отождествлены с ощущениями или чувствами в одном из их неспециальных смыслов?

Райл полагает, что это не так. Согласно одному из истолкований понятия «чувство» или «ощущение», мы причисляем к ним боль, тошноту, щекотку, удушье и жажду, которые некоторым образом тревожат нас. (В «Понятии мышления» Райл отмечает, что не все «возбуждения» являются неприятными (Ryle 1949a: 95): «Люди добровольно подвергают себя неизвестности ожидания, изнурению, неопределенности, растерянности, страху и удивлению…» )

Иное понимание «чувства» или «ощущения» дает рассмотрение тактильных ощущений внешних объектов и кинестетических ощущений (т.е. ощущений вещей и событий, которые являются внутренними с анатомической точки зрения). В качестве примера последних можно привести теплоту, чувствуемую, скажем, по мере того, как моя рука приближается к огню, или ощущение того, насколько некий предмет является холодным, шершавым, гладким, скользким или липким, либо же вибрирует, является упругим, эластичным или болтающимся.

Вопреки Беркли, различие между этими видами состояний не количественное. Ощущение тепла от огня не похоже на чувство боли. Ощущение, что огонь горячее, чем был раньше, является делом восприятия, установления или обнаружения различий. Одним людям оно удается лучше, чем другим: врачи усваивают навык чувствовать пульс, который не нащупает неподготовленный человек, а гонщики чувствуют, что машина пойдет юзом задолго до того, как это почувствует обычный водитель. Напротив, чувство боли, головокружения, тошноты или кайфа — это не вопрос восприятия, не приобретенный навык и не то, что можно улучшить посредством тренировок. Когда мы говорим об ощущениях наподобие боли или восторга, ошибки, вызванные небрежностью, исключены. Они не исключены, когда дело доходит до восприятия как установления или обнаружения различий.

Будучи вооружены этими двумя наборами цепочек следствий (и в этом смысле различными трактовками или вещами, которые мы особым образом истолковываем) для понятий ощущения или чувства, мы можем предположить, что восприятие не требует ни одного из них. Допустим, я вижу кошку; отсюда не следует, что я чувствую что-либо наподобие боли, дискомфорта, щекотки, головокружения или спокойствия (равно как и облегчения, веселья, удивления или восторга). Для того чтобы видеть кошку или слышать скрипку, мне также не требуется тактильно или кинестетически ощущать глазом или ухом то, что мною воспринимается. Восприятие запаха также не подразумевает чувствования чего-либо своим носом. И хотя язык представляет собой орган, дающий нам двойственные ощущения, поскольку я могу тактильно и кинестетически определять текстуру и температуру еды, которая находится у меня во рту, наряду с ее вкусом, восприятие вкуса еды не зависит от моей способности чувствовать эти ее прочие свойства посредством языка.

Таким образом, говорит Райл, когда философы и физиологи утверждают, что всякое восприятие требует наличия чувств или ощущений чего-либо, они либо заблуждаются, либо прибегают к какому-то третьему пониманию «ощущения» и «чувства».